Home|マゼール(Lorin Maazel)|シベリウス:交響曲第1番 ホ短調 Op.39

シベリウス:交響曲第1番 ホ短調 Op.39

マゼール指揮 ウィーンフィル 1963年9月録音

Sibelius:Symphony No.1 in E minor Op.39 [1st movement]

Sibelius:Symphony No.1 in E minor Op.39 [2nd movement]

Sibelius:Symphony No.1 in E minor Op.39 [3rd movement]

Sibelius:Symphony No.1 in E minor Op.39 [4th movement]

チャイコフスキーにはないシベリウスの独自の世界

20世紀を代表する交響曲作家としてその立ち位置は絶対的なものと思われましたが、正直言ってその評価は少しずつ低下してきていると言わざるを得ません。北欧=シベリウスだったものが、お膝元のフィンランドあたりでも「いつまでもシベリウスでもないだろう!」という雰囲気になってきているようです。ですから、北欧のオケが来日すると何はともあれ「フィンランディアと第2シンフォニー」という依頼があるのを、やんわりとお断るすることも増えてきているようです。

それでも聞くところによると、彼の作品に支払われる著作権料は1年間で4億円に達していたそうです。クラシック音楽の作曲家なんて儲からない仕事の典型みたいに思われているのですが、なかなかどうしてたいしたものです。

そして、権利を引き継いだ人々が著作権の保護期間をひたすら引き延ばすことを主張する理由も何となく理解できます。何しろ、自分たちのおじいちゃんの死後50年が経過したある日をもって突然に4億円が消えて無くなるのですから、その無念さたるや筆舌に尽くしがたいものがあるでしょう。(ただし、彼の子孫はこの現実は以前から分かっていたこととして恬淡としているということです。さらに、シベリウスの権利はあちこちに分散しているようで、彼の子孫にそっくり4億円が支払われるようでもないようです。)

さて、シベリウスと言えば交響曲作家というの評価として定着しています。しかし、彼の経歴を見てみると、交響曲に着手したのはずいぶん遅い時期であることに気づかされます。

確かに、この第1番のシンフォニーの前に「クレルヴォ交響曲」を発表していますが、あの作品は声楽をともなったカンタータのような作品です。クラシック音楽の王道としての交響曲のスタイルをもった作品としてはこの第1番が番号通りに彼のファーストシンフォニーとなります。

彼はここに至るまでに、すでにクレルヴォ交響曲を完成させ、さらに「4つの伝説曲」を完成させて、すでに世界的な作曲家としての評価を勝ち取っていました。

ですから、よくこの作品にはチャイコフスキーからの影響が指摘されるのですが、この冒頭部分を聞くだけでも、チャイコフスキーにはないシベリウスの独自の世界が築かれていることが分かります。

以前、この事に関して次のように書いたことがあります。

「初期の作品はどれをとっても旋律線が気持ちよく横にのびていく。しかも、その響きは今までの誰からも聞かれなかったシベリウス独特の硬質感のあるものだ。そのひんやりとした手触りはまがうことなく北欧の空気を感じさせてくれる。

初期の作品にチャイコフスキーの影響を指摘する人が多いが、それは誤りだ。これは断言できる。チャイコフスキーの響きはもっと軟質で、その違いはシベリウス自身はっきりと認識していたはずだ。

シベリウスは最初からチャイコフスキーの亜流としてではなく、シベリウスそのものとして登場している。彼独特の響きを駆使して、伸びやかに、思う存分に音楽を歌い上げている。聞いていて本当に気持ちが良いではないか。」

この考えは今も基本的には変わりませんね。

そして、こういうシベリウスの素晴らしさがもっともよく表れているのが最終楽章でしょう。

特に、漆黒のツンドラの大地を思わせる第1主題の彼方から朝日が上ってくるような第2主題はとても魅力的だと思ったものです。そして、この辺の作り方は何故か渡辺暁雄さんがとても私の感性にピッタリ合っていて、一時彼の録音ばかり聞いているときがありました。

なお、余談ながら、冒頭のティンパニとクラリネットのみで奏でられる暗い序奏から、ヴァイオリンの刻みにのって輝かしい第1主題があらわれるところは、一時ユング君がオーディオのチェックによく使っていました。聞こえるか聞こえないかというピアニシモからオーケストラの輝かしい響きまで一気に駆け上っていくこの部分がきちんと再生できると、かなりの作品に対応できるのではないかと思います。

パステルを持たされて精密画を描く

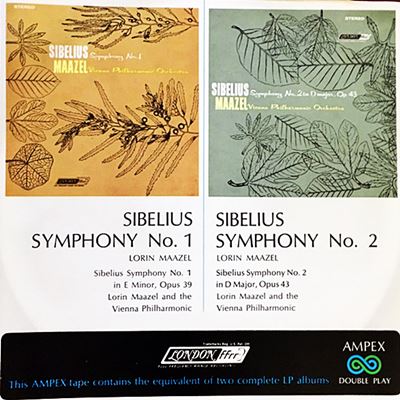

暖色系のシベリウスです。こういうのを聞かされると、ウィーンフィルとシベリウスの相性の悪さを感じてしまいます。調べてみると、ウィーンフィルによるシベリウスの交響曲全集はこの組み合わせが一つあるだけです。

バーンスタインとの蜜月関係を築いたときも、残念ながら全集にまでは至りませんでした。

こういう決めつけはよろしくないとは思うのですが、それでもシベリウスの音楽にはヒンヤリとした感触を求めてしまいます。「シベリウス=北国の音楽」というのはお馬鹿な決めつけかもしれないのですが、それでも、そう言う要素が色濃く刻み込まれていることは否定できません。

そう言う意味で、常ならば高く評価される「豊麗な響き」がシベリウスにおいては必ずしもプラスにははたらかないということです。

同時期に、渡辺暁雄と日フィルが全曲録音を行っていて、その「貧相な響き」が却ってシベリウスには相応しいなどと言われたことがありました。さすがにそれは言い過ぎだろうとは思うのですが、真理の一面はついていたように思います。

たとえば、最終楽章には漆黒のタイガの上に闇を切り裂いて朝日が昇ってくるイメージがあるのですが、それがマゼール&ウィーンフィルではのどかな春の夕暮れのような雰囲気になってしまっているのです。

ただし、作品に抱くイメージというのはそれぞれ勝手な面もありますから、必ずしも「春の夕暮れ」が悪いというわけではありません。しかし、私には違和感があると言うことです。

さて、問題は、そう言う感触のシベリウスをマゼールが意識をして要求したのかということです。

これはもう、全く想像するしかないのですが、おそらく答えは「否」だろうと思います。

結局、ウィーンフィルというのはこういう風な響きでしか音楽を作れないオケであって、そう言う意味ではイギリスのオケのように指揮者の要求に合わせて器用に響きを変えるような「能力」は持ち合わせていないのです。

そして「短所」は常に「長所」の裏返しですから、どんなときにあってもウィーンフィルであることを手放さないところにこそ彼らの「オンリーワン」の魅力があるのです。

ですから、マゼールは随分と我慢してウィーンフィルとつきあっているようです。

彼は基本的には、精緻に音楽構造を描き出したい人です。ところが、ここではまるでパステルを持たされて精密画を描こうとしているような雰囲気があります。

しかし、さすがはマゼールだ!!と思うのは、そう言う不自由さの中でベストを尽くしていることです。

もちろん、私たちは既にベルグルンドなどの録音を持っていますから、それらと比べると分が悪いのは仕方がありません。しかし、こののんびりゆったりした響きの中から細かいパートの響きがはっきりと聞こえて来るというのはなかなかに得難い経験です。

マゼールはこの後、何をしたいのかがよく分からない演奏をするようになっていくだけに、この時期の記録は貴重です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2015-02-15:Joshua

- マゼール初のアップロードありがとうございます。

才人マゼールが鬼籍に入ったなんて、まだ信じられないのは私以外にも多くおられるんじゃないでしょうか?巨匠であったことは間違いありません。でも、巨匠になる前の演奏が面白い。80年代にクリーブランドを振ってた頃にはマゼールらしさが薄れていたように思います。手兵のベルリン放送でバッハやモーツァルトをやりながら,伝統オケを振ってチャイコやシベリウスの全集を作った時期、才気煥発の形容がピッタリだと思います。どことなく悪ガキの容貌とともに、何か面白いことをやってくれると期待させる人でした。この人を聴くときは、一昨年亡くなられた諸井誠氏、長命の吉井亜彦が頭に浮かんできます。おふたりともマゼールを楽しんで聴かれていたようですね。私もご相伴するこの数年です。

2015-02-15:ヨシ様

- マゼールとウィーンフィルは本当に相性が良かったですね。マゼールとしても後にピッツバーグ響と交響曲全集を再録音しているので、シベリウスは得意だったのでしょう。ただマゼールのシベリウス、ウィーンフィルのシベリウスと分けて考えると確かに違和感を感じますね。

2016-03-01:Sammy

- 雄弁で溌剌としたマゼールの才気あふれる大胆な音楽づくり、暖かく豊穣なウィーンフィルの魅惑的な音が、シベリウスのこの初期の傑作交響曲のロマンティックにして既に怜悧な雰囲気と絶妙に拮抗し高め合っていて、作品も、指揮者も、オーケストラもすべて生き生きと眼前に迫ってきます。ここまで絶妙に相異なる者が共振するようなことは、なかなかないのでは、と思います。Yungさんのおっしゃるように最終楽章は春爛漫ですが、この演奏ではこれこそが魅力、とも私には思えます。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)