Home|クレンペラー(Otto Klemperer)|チャイコフスキー:交響曲第6番 ロ短調 作品74「悲愴」

チャイコフスキー:交響曲第6番 ロ短調 作品74「悲愴」

クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1961年10月録音

Tchaikovsky:交響曲第6番 ロ短調 作品74「悲愴」 「第1楽章」

Tchaikovsky:交響曲第6番 ロ短調 作品74「悲愴」 「第2楽章」

Tchaikovsky:交響曲第6番 ロ短調 作品74「悲愴」 「第3楽章」

Tchaikovsky:交響曲第6番 ロ短調 作品74「悲愴」 「第4楽章」

私は旅行中に頭の中でこれを作曲しながら幾度となく泣いた。

もちろん、このプログラムに関してはチャイコフスキー自身もいろいろなところでふれていますし、4番のようにパトロンであるメック夫人に対して懇切丁寧にそれを解説しているものもあります。

しかし6番に関しては「プログラムはあることはあるが、公表することは希望しない」と語っています。弟のモデストも、この6番のプログラムに関する問い合わせに「彼はその秘密を墓場に持っていってしまった。」と語っていますから、あれこれの詮索は無意味なように思うのですが、いろんな人が想像をたくましくしてあれこれと語っています。

ただ、いつも思うのですが、何のプログラムも存在しない、純粋な音響の運動体でしかないような音楽などと言うのは存在するのでしょうか。いわゆる「前衛」という愚かな試みの中には存在するのでしょうが、私はああいう存在は「音楽」の名に値しないものだと信じています。人の心の琴線にふれてくるような、音楽としての最低限の資質を維持しているもののなかで、何のプログラムも存在しないと言うような作品は存在するのでしょうか。

例えば、ブラームスの交響曲をとりあげて、あれを「標題音楽」だと言う人はいないでしょう。では、あの作品は何のプログラムも存在しない純粋で絶対的な音響の運動体なのでしょうか?私は音楽を聞くことによって何らかのイメージや感情が呼び覚まされるのは、それらの作品の根底に潜むプログラムに触発されるからだと思うのですがいかがなものでしょうか。

もちろんここで言っているプログラムというのは「何らかの物語」があって、それを音でなぞっているというようなレベルの話ではありません。時々いますね。「ここは小川のせせらぎをあらわしているんですよ。次のところは田舎に着いたうれしい感情の表現ですね。」というお気楽モードの解説が・・・(^^;(R.シュトラウスの一連の交響詩みたいな、そういうレベルでの優れものはあることにはありますが。あれはあれで凄いです!!!)

私は、チャイコフスキーは創作にかかわって他の人よりは「正直」だっただけではないのかと思います。ただ、この6番のプログラムは極めて私小説的なものでした。それ故に彼は公表することを望まなかったのだと思います。

「今度の交響曲にはプログラムはあるが、それは謎であるべきもので、想像する人に任せよう。このプログラムは全く主観的なものだ。私は旅行中に頭の中でこれを作曲しながら幾度となく泣いた。」

チャイコフスキーのこの言葉に、「悲愴」のすべてが語られていると思います。

ひたすら「怖い」演奏です。

チャイコフスキーの交響曲は、クレンペラーの数ある録音の中ではほとんど話題になることはありません。いってみれば、ミスマッチ。しかし、実際に聞いてみると「さすがはクレンペラー!!」とビックリマークが2つつくくらいの面白さは充分にあります。

取りあえずは、61年に録音された第6番「悲愴」から紹介します。残りの4番と5番は録音が63年なのでパブリックドメインになるにはあと1年が必要です。

この録音の最大の聞き所は第3楽章です。

もちろん第1楽章も実に立派な交響的構築物として仕上がっていますし、第2楽章の踊ろうとして踊りきれない変則ワルツも不思議な悲しみに満ちていて悪くはありません。

しかし、聞くべきは第3楽章の行進曲です。

これはもう、有り得ないテンポ設定です。(^^;

第3楽章は「スケルツォと行進曲」と言うことで、テンポ設定は「Allegro molto vivace」となっています。

当然のことながら、誰の演奏で聞いても快速テンポで颯爽たる行進曲風に演奏されるものとなっています。この楽章は、例えてみればジェットコースターみたいなもので、速ければ速いほど安定します。一回転をしようが錐揉みをしようが、スピードが乗っていれば誰も落っこちることもなく安心して乗っていられます。「ワーッ!」とか、「キャー!」とか叫ぶのは、それは「安全」だと分かっているから暢気に叫んでいられるのです。

オケのメンバーも然りで、こういう音楽は速いテンポで演奏してくれれば、そのテンポに乗って安心して気分よく演奏ができるのです。当然のことながら、プロならば誰も落っこちる奴なんかいません。

ところが、クレンペラーはそのジェットコースターを低速で運転させます。

さあ、大変です。

死にものぐるいでジェットコースターにしがみついていないと振り落とされてしまいます。そんな時は、間違っても、「ワーッ!」と「キャー!」なんぞという叫び声は出るはずもありません。聞こえてくるのは「ウッ」とか、「グッ」とか言う、のどの奥からくぐもったうめき声がもれてくるだけです。

これは実に怖い風景です。

そして、結果として、この行進曲は屠殺場に引きずり出されるような恐ろしさにつつまれることになります。そして、そう言う怖さにつつまれたまま壮大に終結するので、まるでここで音楽が終わってしまったような錯覚にすら陥ります。

しかしながら、当然のことながら、少し間をおいて最終楽章が始まります。

これがまた、全体として「鬼のイン・テンポ」で演奏されるので、まさにパセティックな感情が壮大に爆発していきます。そして、その爆発の後に、音楽は静かに静かに永遠の闇の彼方へと消え去っていきます。

この終わり方が、またまた怖い。

ここには、チャイコフスキー的なメランコリックな甘さはほとんどなく、音楽は交響的構築物として築き上げられていくばかりです。その意味では、ムラヴィンスキーとベクトルは同じように思うのですが、出来上がった音楽は全く別の代物になってしまっています。

ムラヴィンスキーの悲愴はこんなに怖くはなく、ひたすら立派な音楽を聴いたという充実感が残ります。

ところが、クレンペラーの悲愴はひたすら怖い音楽を聴いたという思いしか残りません。

この「怖さ」は悲愴という作品の中に封印されていた一つの「本質」なのでしょう。そして、その解いてはいけない封印を解いた数少ない指揮者の一人がクレンペラーだったのでしょう。

おそらく、悲愴の「名盤」選びをすれば、この録音は絶対に選ばれることはないでしょう。しかし、あれやこれやの録音を聞いた後にこの演奏を聴けば、誰もが「さすがはクレンペラー!!」とビックリマークを2つつけた意味も理解してもらえるでしょう。

しかし、間違っても、落ち込んだときに、ましてや夜遅く一人で聞いてはいけない演奏です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2013-02-24:クライバーファン

- 第3楽章のテンポは、フルトヴェングラーのカイロでの実演とだいたい同じですね。

このテンポは結構好きです。ただ、フルトヴェングラーは最後は加速しますが。

2014-10-25:ムラファン

- あまりの不気味さ・気持ち悪さにサブイボがたってしまいました。

でも、これはこれで悪くはないです。

2014-05-24:htam

- 1楽章から常ならない緊張感にあふれ、3楽章では聞くものを震え上がらせる。それでいて終楽章はあっさりと、しかし心に残る表現で。素晴らしい演奏だと思います。

ところで4,5番は既にパブリックドメインなのでしょうか?

是非そちらも聞いてみたいです。

2013-07-19:トスカン

- 演奏としてはこれ以上の名演はほかにあるだろうと思います。けれども、指揮者がほしい音と演奏者が出したい音がこれほど一致している演奏はめったに聴くことができないと思います。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

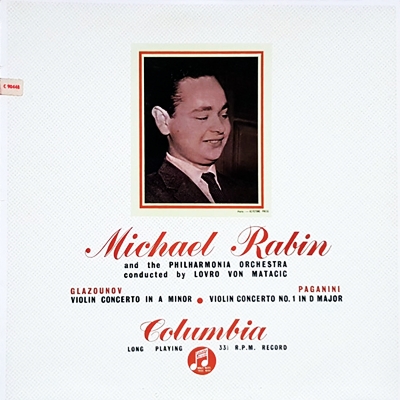

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)