Home|アラウ(Claudio Arrau)|ブラームス:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調, Op15

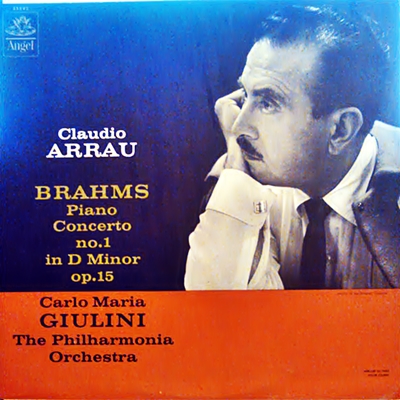

ブラームス:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調, Op15

(P)クラウディオ・アラウ:カルロ・マリア・ジュリーニ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1960年4月21日~23日録音

Brahms:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 作品15 「第1楽章」

Brahms:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 作品15 「第2楽章」

Brahms:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 作品15 「第3楽章」

交響曲になりそこねた音楽?

諸説がありますが、この作品はピアノソナタとして着想されたと言われています。それが2台のピアノのための作品に変容し、やがてはその枠にも収まりきらずに、ブラームスはこれを素材として交響曲に仕立て上げようとします。しかし、その試みは挫折をし、結局はピアノ協奏曲という形式におさまったというのです。

実際、第1楽章などではピアノがオケと絡み合うような部分が少ないので、ピアノ伴奏付きの管弦楽曲という雰囲気です。これは、協奏曲と言えば巨匠の名人芸を見せるものと相場が決まっていただけに、当時の人にとっては違和感があったようです。そして、形式的には古典的なたたずまいを持っていたので、新しい音楽を求める進歩的な人々からもそっぽを向かれました。

言ってみれば、流行からも見放され、新しい物好きからも相手にされずで、初演に続くライプティッヒでの演奏会では至って評判が悪かったようです。

より正確に言えば、最悪と言って良い状態だったそうです。

伝えられる話によると演奏終了後に拍手をおくった聴衆はわずか3人だったそうで、その拍手も周囲の制止でかき消されたと言うことですから、ブルックナーの3番以上の悲惨な演奏会だったようです。おまけに、その演奏会のピアニストはブラームス自身だったのですからそのショックたるや大変なものだったようです。

打ちひしがれたブラームスはその後故郷のハンブルクに引きこもってしまったのですからそのショックの大きさがうかがえます。

しかし、初演に続くハンブルクでの演奏会ではそれなりの好評を博し、その後は演奏会を重ねるにつれて評価を高めていくことになりました。因縁のライプティッヒでも14年後に絶賛の拍手で迎えられることになったときのブラームスの胸中はいかばかりだったでしょう。

確かに、大規模なオーケストラを使った作品を書くのはこれが初めてだったので荒っぽい面が残っているのは否定できません。1番の交響曲と比較をすれば、その違いは一目瞭然です。

しかし、そう言う若さゆえの勢いみたいなものが感じ取れるのはブラームスの中ではこの作品ぐらいだけです。ユング君はそう言う荒削りの勢いみたいなものは結構好きなので、ブラームスの作品の中ではかなり「お気に入り」の部類に入る作品です。

晩年のアラウを予想させる録音

私にとってこの作品の刷り込みはセル&カーゾンによる62年盤です。ですから、この作品のイメージは青春の力みかえった覇気のようなものが満ちあふれていないといけないことになっています。(^∧^;)そう言う思いこみからこの録音を聞いてみると、いささか肩すかしを食らったことを正直に申し上げないといけません。

何しろ、ほぼ同じ頃に録音したチャイコフスキーでは実にパワフルに演奏していたのですから、ブラームスの1番ならば、さらなるパワフルな演奏が期待されたのですが、意外なほどに抑え気味です。そして、バックをつとめるのが若きジュリーニの指揮も、ブラームスらしい構築性よりは歌心優先のように聞こえます。セルの棒による怒濤のようなオケの響きと比べれば、これもまた物足りなく聞こえてしまいます。

ただし、これは私の中のスタンダードがおかしいのです。

いろいろな録音でこの1番のコンチェルト聞くと、あのセル&カーゾンの62年盤はかなり「異質」な部類に入ることはすぐに気づきます。個人的には、あの録音全体にみなぎっている強い緊迫感みたいなものが大好きなのですが、それを他所で求めようとするのが最初から無理な注文なのでしょう。

そう思って、再度聴き直してみれば、やはりピアノの響きの美しさ、冴え渡るタッチの美しさなどは出色です。もしかしたら、その部分に関してはカーゾンよりも上かもしれません。そして、全体としてはやや抑え気味の、淡々とした表現の中から深い情感が醸し出されていく風情は、晩年のアラウの姿を予想させるものがあります。

ただし、オケに関しては不満が残りますね。

もちろん、40代半ばのジュリーニとセルを比べるのが酷な話であることは分かっていますが・・・。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2012-07-02:Sammy

- ややゆったりしたテンポで落ち着いた、重量感のある、堂々と高らかな、そして丁寧で情感をじっくりしっかりと表現した名演奏だと思います。この演奏で聴いて、改めて青春の息吹を感じる素敵な曲だなあ、と感じいった次第です。

比較を始めるといろいろあるのかもしれませんが、これはこれとして、大変な高みに達しているのではないでしょうか。確かに練達のピアノが圧倒的な音楽づくりで主導していますが、若々しいオーケストラも色彩的(特に木管楽器の鮮やかさが新鮮に思えました)でみずみずしくもしっかり鳴り切っていて立派です。また録音が明瞭でとても聞きやすいです。

明るくくっきりしていて、激烈で深刻な演奏や陰影に満ちた表現とはまた異なる一つの行き方を示しているようにも思えます。ここで聞き応えがあるのが奥深さあふれるピアノの方だとしても、そのピアノを十分魅力的に支えていると思います。くっきりした音作りで両者は重なり合い、響き合っており、もしナンバーワンでなくとも、これもまたひとつの幸せな協奏曲の姿とも言えるのではないでしょうか。

2012-07-04:Dr335

- 私のこの曲の刷り込み演奏はゼルキン&セル/クリーヴランド,それも昔のCBSソニーの硬い音質のLPで聴いていましたので,yung様以上にガチガチ,まるで顔面を岩で殴られっぱなし,のようなイメージを持っています.それでも近年はずいぶんいろいろな演奏を聴いてイメージは変わりつつありますが,どこかでもっとガシガシ厳しくやってほしい,という不満を感じてしまいます.この曲はyung様が感じていらっしゃるように,本質的に荒削りな音楽なのではないでしょうか.そして,その極北がカーゾン&セル,私に取ってはゼルキン&セルということになるのだと思います.「異端」ではなく,本質を捉えた演奏なのだと思います.それにしてもセル,セル!ですね.シュナーベルとも録音していますし,NYPでのカーゾンとのライヴもあります.よほどの得意曲なのでしょう.

2013-02-23:平井正名

- 若きジュリーニの第一楽章冒頭での突っ込み。そして、老練アラウの第三楽章でのお返し。なんともこたえられない駆け引きの名演奏に感激いたしました。ゼルキン・セル盤でこの音楽を楽しんでおりましたが、また違った趣きに触れることができました。

yung先生はフィルハーモニアをけなしておられますが、セル・クリーブランドの世界を求めることは酷というものです。あんなものは二度とこの世には現れてはこないのですから。

管理人の追記:先生・・・はやめてください(^^;・・・お願いします。m(_ _)m

2013-03-21:ろば

- 8点です。

アラウのピアノに若干不満があるので7点にしようかと悩みましたが、ジュリーニの熱演に押されて8点にしました。

自分にはジュリーニとブラームスの相性は良いみたいで、充実した演奏に感じました。

ジュリーニはワイセンベルクとも組んで素晴らしい名演を残してくれましたが、基本的な解釈はこの頃から変わりなかったのだとわかりました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)