Home|フランソワ(Samson Francois)|ラヴェル:左手のためのピアノ協奏曲 ニ長調

ラヴェル:左手のためのピアノ協奏曲 ニ長調

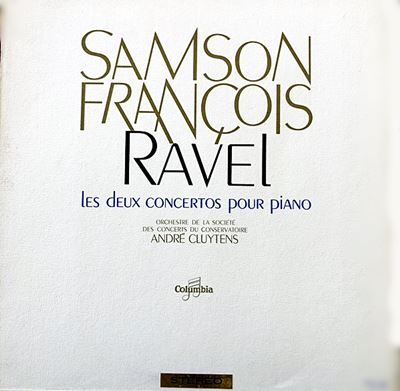

(P)サンソン・フランソワ:アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団 1959年7月録音

Ravel:左手のためのピアノ協奏曲 「第1楽章」

Ravel:左手のためのピアノ協奏曲 「第2楽章」

Ravel:左手のためのピアノ協奏曲 「第3楽章」

限定された不自由さの中でこそ自由に羽ばたく

職人というのは、依頼主の依頼に応えて、その枠の中でこそ才能を発揮する存在です。

何でもいいですから、あなたの好きなようにご自由に・・・といわれるよりは、細かく仕様を決められた中で、その「限定された不自由」さの中でこそ、才能を自由に羽ばたかせることのできる人だったように思います。

そんなラヴェルとにとって、戦争で右腕を失ったピアニストから「左手だけで演奏できる協奏曲を書いてください」というのは、まさにど真ん中のストレートともいうべき依頼だったでしょう。

依頼したピアニストは、パウル・ウィトゲンシュタインです。

この名前を聞いて、あの有名な哲学者のウィトゲンシュタインと同姓かと思ったあなたは鋭い!パウルはあの哲学者の2歳年上の兄だったのです。

彼は、当初は普通の協奏曲を左手だけで演奏できるように編曲して演奏会を開いていたのですが、やがては有名な作曲家に「左手のための協奏曲」を依頼するようになります。

パウル・ウィトゲンシュタインが依頼した作曲家はリヒャルト・シュトラウス、ブリテン、ヒンデミット、プロコフィエフ等という錚錚たるメンバーに依頼しています。そして、そんな依頼した作品の中で、ダントツに有名になったのがラヴェルの作品だったところに、ラヴェルの職人魂を見る気がします。

やはり、ラヴェルこそは、限定された不自由さの中でこそ自由に羽ばたくことのできる人だったのだと思います。

精巧さよりは奔放さが前面に出た演奏

フランソワとクリュイタンスのコンビによる録音は、ラヴェルのピアノ協奏曲のスタンダードとして君臨してきた演奏です。そして、音友社の「不滅の名盤800」にも収録されていて、そこにも「ほろ苦くコクのある音色で音符を深く味わいながら語り継いでいくフランソワの表現は、これ以上はあり得ないほどのファンタジーとポエジーを内在させており、そこから滲み出る濃密な情念は、聴き手の神経をしびれさせるようなデモーニッシュな魅力さえも放っている。」などと絶賛されています。

ただし、この部分をそっくりそのままコピーしているクラシック音楽関連の有名サイトなどがあって笑ってしまったのですが、それは余談として脇に置いておきましょう。

ただし、正直に申し上げると、個人的にはこの演奏は今ひとつピントきません。

それは、きっと、私の耳があまりにもドイツ・オーストリア音楽に染まっているからなのでしょう。いつも書いていますが、私の最大の苦手はドビュッシーです。あれを聴くと、必ず眠ってしまいます。

しかし、ラヴェルに関してはそれほどの拒否反応を示すわけではありません。

何故かなと自問してみると、それは、ラヴェルの作品にはある種の「折り目正しさ」みたいなものがあるからではないか・・・等と勝手に納得していたりします。つまり、ラヴェルの作品にはある種の職人的な精巧さみたいなものがあって、それが私の耳を引き止めてくれているような気がするのです。

つまり、何が言いたいのかというと、このフランソワの演奏からは、そう言うラヴェル的な折り目正しさよりは、誤解を恐れずに言えば、ドビュッシー的な奔放さの方を感じ取ってしまうのです。

ですから、この作品に「ファンタジーやポエジー」を求め、「濃密な情念」に浸りたい人にとっては、このフランソワの演奏は素敵なものとして受け入れることができるのでしょう。しかし、私のように、スイスの精密時計みたいな精巧な折り目正しさをラヴェルに求めたいものにとっては、いささか相性が悪い演奏だといわざるを得ません。

まあ、持って回った言い方をしましたが、要は個人的にはあまり気に入らないということです。(^^;

ただし、その気にいらなさは、決して他人に押しつけようなどとは思いません。きっと、私の耳が偏屈なのでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2014-09-26:Sammy

- 「左手のため」という一見地味になるはずに見えるこの曲の持つ、すっきりしていながらも実はかなり華やかな美感を、この演奏はよくとらえているように思います。確かにYungさんの仰るような精緻さはラヴェルの美質ですが、そこに濃密な華やかさを封じ込めたところもまたラヴェルらしいと思います。この演奏では精緻さという封印を解いて開放したら、絵具がばらまかれて鮮やかな色絵巻になった、というような艶やかさを感じさせます。好きなようにやった!というオンリーワン的な名演と言ってよいのではと思います。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)