Home|フランソワ(Samson Francois)|ラヴェル:ピアノ協奏曲 ト長調

ラヴェル:ピアノ協奏曲 ト長調

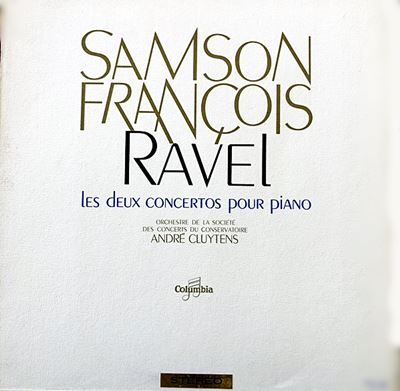

(P)サンソン・フランソワ:アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団 1959年7月録音

Ravel:ピアノ協奏曲 ト長調 「第1楽章」

Ravel:ピアノ協奏曲 ト長調 「第2楽章」

Ravel:ピアノ協奏曲 ト長調 「第3楽章」

軽やかで,そして輝かしい協奏曲

ラヴェルは1928年に4ヶ月間にわたるアメリカでの演奏旅行を行い大成功をおさめました。その成功に気をよくしたのか、早速にも2回目の演奏旅行を計画し、その時のために新しいピアノ協奏曲の作曲に着手しました。途中、「左手のためのピアノ協奏曲」の依頼が舞い込んだりしてしばしの中断を強いられましたが、1931年に完成したのがこの「ピアノ協奏曲 ト短調」です。

これはある意味では奇妙な構成を持っています。両端楽章はアメリカでの演奏旅行を想定しているために、ジャスやブルースの要素をたっぷりと盛り込んで、実に茶目っ気たっぷりのサービス精神満点の音楽になっています。ところが、その中間の第2楽章は全く雰囲気の異なった、この上もなく叙情性のあふれた音楽を聴かせてくれます。とりわけ冒頭のピアノのソロが奏でるメロディはこの上もない安らぎに満ちて、もしかしたらラヴェルが書いた最も美しいメロディかもしれない、などと思ってしまいます。

ところがこの奇妙なドッキングが聞き手には実に新鮮です。まさに「業師」ラヴェルの真骨頂です。

なお、この作品はラヴェル自身が演奏することを計画していましたが、2回目の演奏旅行の直前にマルグリット・ロンに依頼することに変更されました。初演は大成功をおさめ、アンコールで第3楽章がもう一度演奏されました。その成功に気をよくしたのかどうかは不明ですが、作品は初演者のマルグリット・ロンに献呈されています。

精巧さよりは奔放さが前面に出た演奏

フランソワとクリュイタンスのコンビによる録音は、ラヴェルのピアノ協奏曲のスタンダードとして君臨してきた演奏です。そして、音友社の「不滅の名盤800」にも収録されていて、そこにも「ほろ苦くコクのある音色で音符を深く味わいながら語り継いでいくフランソワの表現は、これ以上はあり得ないほどのファンタジーとポエジーを内在させており、そこから滲み出る濃密な情念は、聴き手の神経をしびれさせるようなデモーニッシュな魅力さえも放っている。」などと絶賛されています。

ただし、この部分をそっくりそのままコピーしているクラシック音楽関連の有名サイトなどがあって笑ってしまったのですが、それは余談として脇に置いておきましょう。

ただし、正直に申し上げると、個人的にはこの演奏は今ひとつピントきません。

それは、きっと、私の耳があまりにもドイツ・オーストリア音楽に染まっているからなのでしょう。いつも書いていますが、私の最大の苦手はドビュッシーです。あれを聴くと、必ず眠ってしまいます。

しかし、ラヴェルに関してはそれほどの拒否反応を示すわけではありません。

何故かなと自問してみると、それは、ラヴェルの作品にはある種の「折り目正しさ」みたいなものがあるからではないか・・・等と勝手に納得していたりします。つまり、ラヴェルの作品にはある種の職人的な精巧さみたいなものがあって、それが私の耳を引き止めてくれているような気がするのです。

つまり、何が言いたいのかというと、このフランソワの演奏からは、そう言うラヴェル的な折り目正しさよりは、誤解を恐れずに言えば、ドビュッシー的な奔放さの方を感じ取ってしまうのです。

ですから、この作品に「ファンタジーやポエジー」を求め、「濃密な情念」に浸りたい人にとっては、このフランソワの演奏は素敵なものとして受け入れることができるのでしょう。しかし、私のように、スイスの精密時計みたいな精巧な折り目正しさをラヴェルに求めたいものにとっては、いささか相性が悪い演奏だといわざるを得ません。

まあ、持って回った言い方をしましたが、要は個人的にはあまり気に入らないということです。(^^;

ただし、その気にいらなさは、決して他人に押しつけようなどとは思いません。きっと、私の耳が偏屈なのでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2012-02-18:カンソウ人

- フランソワのラヴェルのピアノ曲全集は楽譜通りでは無いという世評ですね。

ラヴェルの楽譜には、ピアノ曲しか知らないけれど、いろんな書き込みがある。

その通りやればよいのであって、少しのリタルダンドだって、書いて無ければやらなくて良いらしい。

彼の、夜のガスパールなんか、楽譜通り以前で、お指よれよれ。

でも、ファンタジーというか、(あの麻薬的?)私は酒でべろんべろんになったことしか無いけれど、後に生まれる者たちには、参考になる物が詰まっている。

個人的な世界は、自分の力ではイメージも出来なくて、そんな物かなあと感じて、真似しかできない。

もともとラヴェルには、発明の部分は少なくて、ドビュッシーの方がそれはたくさん持っている。クロマトグラフィに掛けるように、要素に分けて技法を盗む。

ラヴェルの中には、ドビュッシーの発明も流れ込んでいる。

スイスの精密機械のような要素とは異なる物を、フランソワはラヴェルに持ち込んでというか、それしか彼にはできないのだけれど。

ユングさんと同じようなことを書いていますね。

フランソワのラヴェル、私は嫌じゃないです。

2012-02-18:Lisadell

- モントリオール&デュトワ(P)ロジェ・パスカルで持ってますが、こちらのほうが遥かにいいですね。クリュタンス&パリのラヴェル管弦楽集1?4も秀作です。ロックやジャズからこちらに身を寄せてるワタシにはとても解りやすい音楽です。 出来ればFLACにUPして頂ければ・・・・と。

2012-11-13:モーリス

- ラヴェルのピア協奏曲おしゃれな曲ですね。近代的で軽やかなところが好きです。左手の協奏曲の重厚さとは対照的です。フランソワの演奏もしゃれています。この曲にぴったりと言えると思います。クリィタンスの指揮するオーケストラもソロと一体となり典雅な味わいがあります。

2013-05-30:シューベルト

- よく批評文を見ていると、なんとなくドビュッシーは天才、ラヴェルは秀才というふうに区別されていて、はっきりとはいわないまでも後者のほうが一段低く見られているように思えます。じつにふしぎなことです。わたしはラヴェルのほうが耳に心地よいので。

彼の印象主義は、バルトークの現代音楽がそうであるように、あくまでも伝統の太い幹から伸びています。突然変異ではない。ベートーベンは終わったとかバッハはもう古いとかいったことはけっしていわないような人だと察しられます。

どの曲を聞いても意表をつくメロディや、展開があって、いったいどうしてこんな作品ができたのか、アトリエをのぞいてみたいと思う。ベートーベンやシューベルトはある意味では非常にわかりやすい、なにもかもさらけ出したような真実味があるのですが、ラヴェルはなにかを意図的に隠したような、たとえるならミステリ小説をよむような楽しみがある。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)