Home|アンダ(Geza Anda)|バルトーク:ピアノ協奏曲 第3番 Sz.119

バルトーク:ピアノ協奏曲 第3番 Sz.119

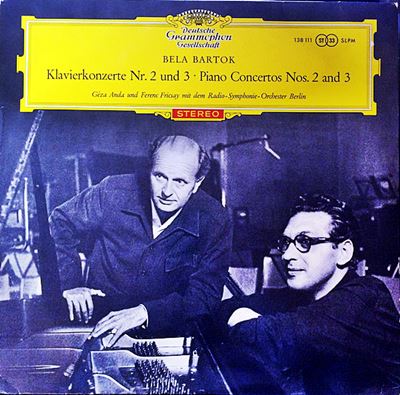

(P)ゲザ・アンダ:フェレンツ・フリッチャイ指揮 ベルリン放送交響楽団 1959年9月録音

Bartok:ピアノ協奏曲第3番 Sz.119 「第1楽章」

Bartok:ピアノ協奏曲第3番 Sz.119 「第2楽章」

Bartok:ピアノ協奏曲第3番 Sz.119 「第3楽章」

たった3曲でバルトークの創作の軌跡をおえるコンチェルト

その事は、この一連のピアノ協奏曲にも言えることであって、とりわけ1番と2番のコンチェルトは古典派やロマン派のコンチェルトになじんできた耳にはかなり抵抗感を感じる音楽となっています。

その抵抗感のよって来たるところは、まず何よりも旋律が気持ちよく横につながっていかないところでしょう。ピアノやオケによって呈示されるメロディはどこまで行っても「断片」的なものであり、「甘さ」というものが入り込む余地が全くありません。さらに、独奏ピアノは華麗な響きや繊細でメランコリックな表情を見せることは全くなく、ひたすら凶暴に強打される場面が頻出します。こういう音楽は、聞き手が「弱っている」時は最後まで聞き通すのがかなり困難な代物なのです。

弦楽四重奏曲については、「すごく疲れていて、何も難しいことなどは何も考えずに、ただ流れてくる音楽に身を浸している時にふとその音楽が素直に心の中に入ってくる瞬間がある」みたいなことを書きましたが、このコンチェルトに関しては、そう言う状態で向きあうと間違いなくノックアウトされてしまいます。

そうではなくて、このコンチェルトに関しては、気力、体力ともに充実し、やる気に満ちているようなときに向きあうべき音楽なのです。そうすると、この凶暴なまでに猛々しい姿を見せる音楽が、ある時不意に「快感」に変わるときがあります。

そして、バルトークの音楽の不思議は、単独で聞けばかなり耳につらい不協和な音があちこちで顔を出すのに、音楽全体は不思議なまでの透明感を保持していることにも気づいてきます。

さて、ここから書くことは全くの私個人の感慨です。

バルトークの創作の軌跡を追っていて、イメージがダブったのは画家のルオーです。

彼は「美しい」絵を拒否した画家でした。若い頃のルオーが描く題材は「売春婦や娼婦」が中心であり、そう言う「醜い存在」を徹底的に「醜く」描いた画家でした。

専門家は彼のことを「醜さの専門家」と言って攻撃しましたが、その攻撃に対して彼は「私は美ではなく、表現力の強さを追求しているのです」と主張しました。

そんなルオーなのですが、その晩年において、天国的とも言えるような「美しい」絵を描きました。

茨木のり子が「わたしが一番きれいだったとき」という詩の中で

だから決めた できれば長生きすることに

年取ってから凄く美しい絵を描いた

フランスのルオー爺さんのように

と書いたように、本当に美しい絵を描きました。

バルトークもまた、若い頃は、どうしてそこまで不協和音を強打するんだと思うほどに、猛々しい音楽を書きました。

それは、第1番のコンチェルトに顕著であり、第2番は多少は聞きやすくなっているとは言え、依然として手強いことは否定できません。それは、作曲者自身が「聴衆にとってもっと快い作品としてこの第2番を作曲した。」と語ってくれたとしても、古典派やロマン派の音楽に親しんだ耳には到底聞きやすい音楽とは言えません。

しかし、そんな彼も晩年になると、音楽の姿が大きく変化します。

第6番の弦楽四重奏曲やオケコンのエレジーなどは、古典派やロマン派の音楽とは佇まいがかなり異なりますが、それでも素直に「美しい」と思える姿をしています。

それは、彼の白鳥の歌となった第3番の協奏曲ではさらに顕著となります。

そして、その「美しさ」は、晩年のルオーとも共通する「天国的」なものにあふれています。

いわゆる「専門家」と言われる人の中には、このようなバルトークの変化を「衰え」とか「退嬰」だと主張する人がいますが、私は全くそうは思いません。

彼もまた、ルオーと同じように、その晩年にいたって「凄く美しい絵」をかいてくれたのだと思います。

バルトークの生涯はルオーの生涯に包含されます(ルオー爺さんはホントに長生きしました)から、この二人は同時代人と言っていいでしょう。もちろん、こんな関連づけは「こじつけ」の誹りは免れがたいとは思いますが、それでもジャンルは違え、同じ芸術家としてその創造の根底において共通する何かがあったような気がしてなりません。

かなりの困難を伴うかもしれませんが、できることならばこの3曲のコンチェルトを聞き通すことで、そんなバルトークの軌跡をたどっていただければ、いろいろと感じることも多いのではないでしょうか。

マジャールの魂を炸裂させた演奏

アンダとフリッチャイのコンビよる録音は、この作品のスタンダードとしての地位を長く保持していました。その後、数多くのすぐれた録音が世に出たのですが、今回久しぶりにこの録音を聞き直してみて、やはり一つのスタンダードとしての地位を未だに失っていないことを確信しました。

おそらく、これに変わりうる最有力候補はポリーニとアバドによる録音でしょう。確かオケはシカゴ響だったと思います。

オケもピアノも機能的には万全で、バルトークの作曲技法の全てが白日の下にさらけ出されるような演奏でした。

音楽作品はどの程度の時間が経過すれば「現代」の音楽から「古典」に変化するのかは分かりませんが、このポリーニによる演奏は、疑いもなく20世紀の「古典」としてバルトークをとらえています。おそらく、21世紀になって、バルトークの作品を「現代音楽」だと思う人はいないでしょうから、おそらくはこういう演奏スタイルがこれからのスタンダードになることは時の流れから言って当然のことでしょう。

そして、そう言うポリーニの演奏と対置してみて、初めてこのアンダとフリッチャイの演奏の特徴が浮き彫りになってきます。

この録音がなされたのは、2番と3番が1959年で、1番がその翌年です。

確かに、この時期になれば、バルトークの作品は既に「現代音楽」から評価の確立した「古典的作品」へと変化し始めていたことは事実です。しかし、完全に乾ききるにはいささか時間不足で、未だに生乾きのような状態でした。(一夜干し・・・の状態・・・?)

そんな状態の中で、若き時代にバルトークに師事したフリッチャイとハンガリー出身のアンダがガップリ四つに組んでマジャール魂を炸裂させたのがこの録音でした。その演奏は、一見すると聴くものの心を拒絶しているように見えるこの作品の奥底には存在する「心の琴線に触れてくるもの」を生々しく表出してくれます。そして、その生々しいまでの奔放さの根底に、バルトーク作品にはなくてはならない透明感が失われることがないことも秀逸です。

突然の死から既に30年以上の時間が経過し、少しずつ人々の記憶から忘れ去られつつあるアンダですが、こういう録音を聞き直してみると、彼がいかに傑出したピアニストであったかを再確認させられます。

もちろん、フリッチャイの指揮も素晴らしく、二人はこの録音のあとに今後の活動についてあれこれ話し合ったそうです。もちろん、そのような計画はフリッチャイの死によって実現することはなかったのですが、もしも、白血病という病魔がフリッチャイをこの世から奪い取らなければ、どれほどの音楽を残してくれたことかとつくづく残念に思われます。

もちろん、歴史に「if」はないのですが・・・。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2011-09-10:ほんの

- 最高に好きな曲。むかし輸入版で全集を買って何度も聞きました。この緊迫感、ある種の重苦しさとそれを超えた安らぎは、やはり同時代人のものなのでしょうか。そういう雰囲気はほかの演奏にはなくなったようです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)