Home|モントゥー(Pierre Monteux)|ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68「田園」

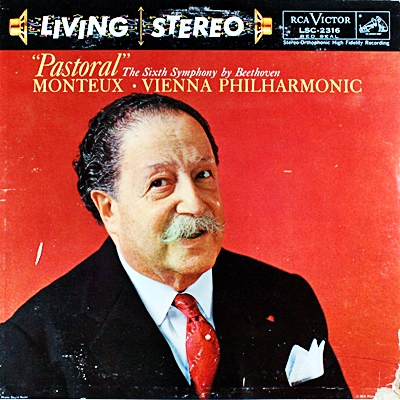

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68「田園」

モントゥー指揮 ウィーンフィル 1958年録音

Beethoven:交響曲第6番 ヘ長調 「田園」 作品68 「第1楽章」

Beethoven:交響曲第6番 ヘ長調 「田園」 作品68 「第2楽章」

Beethoven:交響曲第6番 ヘ長調 「田園」 作品68 「第3~5楽章」

標題付きの交響曲

第1楽章:「田園に到着したときの朗らかな感情の目覚め」

第2楽章:「小川のほとりの情景」

第3楽章:「農民の楽しい集い」

第4楽章:「雷雨、雨」

第5楽章:「牧人の歌、嵐のあとの喜ばしい感謝の感情」

また、第3楽章以降は切れ目なしに演奏されるのも今までない趣向です。

これらの特徴は、このあとのロマン派の時代に引き継がれ大きな影響を与えることになります。

しかし、世間にはベートーベンの音楽をこのような標題で理解するのが我慢できない人が多くて、「そのような標題にとらわれることなく純粋に絶対的な音楽として理解するべきだ!」と宣っています。

このような人は何の論証も抜きに標題音楽は絶対音楽に劣る存在と思っているらしくて、偉大にして神聖なるベートーベンの音楽がレベルの低い「標題音楽」として理解されることが我慢できないようです。ご苦労さんな事です。

しかし、そういう頭でっかちな聴き方をしない普通の聞き手なら、ベートーベンが与えた標題が音楽の雰囲気を実にうまく表現していることに気づくはずです。

前作の5番で人間の内面的世界の劇的な葛藤を描いたベートーベンは、自然という外的世界を描いても一流であったと言うことです。同時期に全く正反対と思えるような作品を創作したのがベートーベンの特長であることはよく知られていますが、ここでもその特徴が発揮されたと言うことでしょう。

またあまり知られていないことですが、残されたスケッチから最終楽章に合唱を導入しようとしたことが指摘されています。

もしそれが実現していたならば、第五の「運命」との対比はよりはっきりした物になったでしょうし、年末がくれば第九ばかり聞かされると言う「苦行(^^;」を味わうこともなかったでしょう。

ちょっと残念なことです。

フルトヴェングラーとは対極にあるような演奏

フルトヴェングラーの「田園」がデモーニッシュな側面を強調した極値だとすれば、モントゥーの「田園」はアポロ的な面を強調した極値のように聞こえます。モントゥーというと、吉田大明神の「彼はまた『より美しい性』からもたっぷり愛され、彼自身も、女性たちやよい食事、よいワイン、そうしてよい音楽を存分に愛する人間に属していた」という言葉がすり込まれていて、何の根拠もなく、華やかで洒落た音楽をした人だと思いこんでいました。

まあ、それほど、私はモントゥーに縁の遠い人だったのです。

しかし、これもまた、こういうサイトをやっている「恩恵」なのですが、いかに縁の遠い人であってもどこかで出会わざるを得ない「機会」を多くの人が与えてくれます。そして、そう言う「機会」を通して、その人の正しい姿に出会わせてくれるのです。

モントゥーの音楽は「華やかで洒落て」いるどころか、驚くほどにそう言う「媚び」みたいなものから遠い音楽だと言うことはすぐに分かりました。評論家先生がよく使う言葉を用いれば、「一切の虚飾を廃した純芸術的な表現」とでも言うのでしょうか。

ただ、これもまた聞いてみればすぐに分かるのですが、「純芸術的な表現」と言っても、そこには切羽詰まった緊張感ではなくて、何とも言えない悠々とした落ち着きが支配しています。

ですから、聞き手は実に落ち着いた気持ちで音楽と向きあうことが出来ます。

聞くところによれば、彼の指揮は非常に動きが小さいにもかかわらず、その精緻さと細やかさで群を抜いていたそうです。ですから、彼はどのオケにいっても楽員から好かれ「独裁者になることなく君臨する」と言われたそうです。

棒の動きだけで全てを伝えるというのは指揮者ならば誰でも出来なければいけないのでしょうが、その当たり前のことをモントゥーほど完璧にこなせた人はほとんどいなかったと言われています。

おそらく、彼の音楽を支配している「悠々感」はそのような高度な技術に裏打ちされた自信の産物なのでしょう。

ここで聞くことの出来る「田園」は、ゆったりと音楽が流れていきながら細部の見通しの良さや細やかさにも不足するところは全くありません。もちろん、聞き手に媚びをうるようなもったいぶった表情付けなどは皆無です。それでも、最終楽章の牧人の歌がピアニッシモで聞こえてきたときにはちょっと涙が出そうになるほど感動させてくれます。

こんなにも素晴らしい演奏が今ではほとんど忘却されているというのは、実に理不尽な話です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2010-11-24:Joshua

- ついに登場、モントゥーの田園。

ウィンナホルンがバリバリ鳴っている。

モントゥーのBeethovenといえば、Fontana廉価盤のエロイカ(コンセルトヘボウ管弦楽団)が懐かしいし、同じくウィーンを振った1、8番もいい。

倫響を振ったのが、5、7、9。2、4は北ドイツ放送響によるらいぶだったか、と記憶しています。どれも「特別なことをしていないのに、楽員が楽しそうに安心して弾いている」と思ってしまう演奏です。さすが名匠。田園は、バス強調が不自然にきこえるワルター・コロンビアよりも好きな私です。

2012-09-27:マコ

- 何かの文章で「ベートーヴェンの田園は9曲の中で一番指揮と演奏が難しい」と見ました。もちろん技術的なことではありません。力で押し通すこともできず・・・。モントウーの「田園」は自然体であり、しかし凛としたすがすがしさも力強さも十分に感じます。優しさも自然です。ウイーン・フィルハーモニーの演奏もその指揮に応えてこの曲のよさを見事に表現していると思います。私はいつもついこのディスクに手が出てしまいます。

2012-12-04:ピエール

- 今の私がベートーヴェンの9曲の交響曲から一曲をとると「田園」です。考えてみれば他の作曲家も含めて類型がない作品です。特徴は簡素な和声と、4小節、8小節…と規則的に楽器を変えながら音型を繰り返す構造(特に第一、第二、第五楽章)でしょう。それでいてそこに一種の快い陶酔感すら感じます。純粋な心から生まれた音楽ということも伝わってきます。モントウーの演奏は気楽に聴き流すことのできない、強い情緒のあるものですが、賢明であり明晰なものも持っています。他の指揮者では出せない、曲の本来持っている奥深さを感じます。「田園」てこんなにいろいろな表情を持っているんだと思わせる演奏です。

2012-12-18:M

- 「田園」にはいろいろな演奏がありそれぞれに特徴を感じますが、モントウーは「田園」に交響曲として正面から素直に向い、音楽的にりっぱな演奏となっています。無理のない貫録みたいなものも感じます。決してのどかな「田園」ではなく、いろいろな要素をよく表現していると思います。私はカップリングとしてロンドン交響楽団を指揮した5番のCDを持っていますが、こちらも名演です。

2013-01-03:Y

- クラシック界で独特の存在感を持つ「田園」心が疲れたときつい聴きたくなります。もともと音楽は何かを表現することには向いていない芸術です。「何を」ではなく「どう」の芸術だからです。「田園」もしかり、音として、交響曲として聴けばよいと確信しました。モントウーという指揮者はただものではありません。音楽の流れを大事にしながらも、含蓄のある文学的ともいってよい、深い味わいを表現できるまれな指揮者です。しかも押し付けや嫌味が全くない。ただ音楽に没頭できる数少ない「田園」です。フルトヴェングラーやその対極のカラヤンとはそもそもの次元が違って聴こえます。かれらはときに自己表現があり過ぎます。

2015-07-04:yseki118

- モントゥーの田園で思い出されるのは中学校の音楽のテストの時のことです。音楽鑑賞のテストということで、事前にベーム・ウィーンフィルの演奏を聞き込んで臨みました。(因みに当時の最新録音版でした。)そして、当日流されたのが、このモントゥー・ウィーンフィルの演奏だったのです。中でも第5楽章で、太陽が燦々と輝いているのが目に見えるように感じたのを今でも鮮明に覚えています。ベーム・ウィーンフィルでは、そこまでは感じませんでした。

2016-01-07:Sammy

- 極めて透明かつ緻密で、しかもオーケストラの自然な響きの美しさや流れを損ねることのないしなやかな音楽づくりで、悠然たる風情も漂う、実に完成度の高い素晴らしい「田園」の演奏と思いました。その素晴らしい演奏を捉えたこれまた見事としか言いようのない明瞭極まりない上質の録音にも驚くばかりです。

2018-12-02:望月 岳志

- この田園を初めとして、モントゥーのロンドン響とウィーンフィルによる第1から第8番までのデッカ録音と、第9番のみウェストミンスターレーベルでの録音が全集としてまとめられていますが、ベートーヴェンの交響曲鑑賞が食傷気味となって、ふと思い出したようにこのモントゥー盤を聴くと、耳が洗われたような新鮮な気分が蘇ってくるようです。

モダン楽器ながらヴァイオリンの対向配置にこだわり、デッカ録音による抜けのよい明晰で明るい響きと、80歳代の指揮者の指揮とは思えない、活力の溢れる速めのテンポと絶妙なニュアンスが込められた快演を聴くことができます。

このウィーンフィルとのこの第6番も実に素晴らしいですが、それ以外の録音もこちらのサイトで聴けたらと思います。

第5番は、第1楽章はテンポ変化がありながら、快速で、あのカルロス・クライバー盤よりも演奏時間が短いほどです。(どちらも提示部繰り返しを励行)。

第7番の活力も驚異的。

2022-12-09:えりっく・ぷらんくとん

- この「田園」の演奏は素晴らしいですね。

ピエール・モントゥーというフランス系の名前から、なんとなくドイツ系の音楽は合わないのではないかと勝手に思い込んでいましたが、聴いてみてその考えがあっさりと覆されました。

「田園」は、ワルター・コロンビア響の演奏で曲の魅力がわかった口なのですが、コロンビア響の音がわたしの好みではないようでだんだん聴かなくなってしまいました。

この演奏はワルターと同じように自然に対する慈しみや祈り、優しさといったこの曲の魅力を余すところなく表現しつつ、そこに国際化する前の「田舎のオーケストラ」の魅力を残したウィーンフィルの弦楽器、ウィンナホルン、木管楽器をはじめとする楽器群のふくよかな音色が加わって、聴き始めて一気に引き込まれました。

今後、「田園」を聴きたくなったら真っ先に頭に思い浮かぶ演奏になりそうです。

素敵な演奏のご紹介ありがとうございました!

2024-09-06:藤原正樹

- 名演。管楽器の目立たせ方、ヴァイオリンに左から右への受け渡し、実に自然、それでいて、ちゃんとわかる。管楽器を目立たせるだけなら、アンセルメのような演奏になって離人症的な、統一体としてなっていないものになってもおかしくない。特にデッカの分離の良いステレオだとそれが悪く出ることがあるが、そういうことは一切ない。部分と全体の見事なバランス。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)