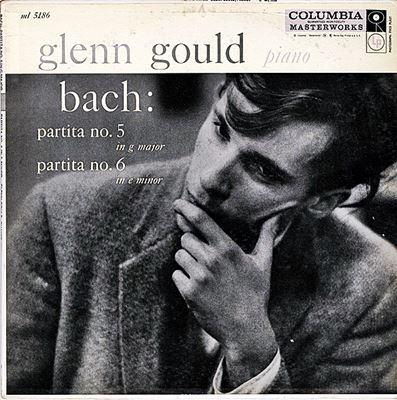

Home|グールド(Glen Gould)|J.S.バッハ:パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830

J.S.バッハ:パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830

(P)グレン・グールド:1957年7月29日&31日録音

Bach:パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830 「Toccata」

Bach:パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830 「Allemande」

Bach:パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830 「Corrente」

Bach:パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830 「Air」

Bach:パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830 「Sarabande」

Bach:パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830 「Tempo di Gavotta」

Bach:パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830 「Gigue」

バッハの鍵盤楽器による「組曲」の中では最も聞きごたえのある作品

とりわけ、鍵盤楽器を使ったものとしては「イギリス組曲」「フランス組曲」、そしてただ単に「パルティータ」とだけ題されたものが有名です。

一般的には、「組曲」というのは様々な国の舞曲を組み合わせたものとして構成されるのですが、この最後の「パルティータ」にまで至ると、その様な「約束事」は次第に後景に追いやられ、バッハ自身の自由な独創性が前面に出てくるようになります。

たとえば、パルティータの基本的な構成は「プレリュード-アルマンド-クーラント-サラバンド-ジーグ」が一般的ですが、バッハはその構成をかなり自由に変更しています。冒頭のプレリュードの形式を以下のように、様々な形式を採用しているのもその一例です。

第1曲:Praeludium 第2曲:Sinfonia 第3曲:Fantasia 第4曲:Ouverture 第5曲:Praeambulum 第6曲:Toccata

そして、この最初の曲で作品全体の雰囲気を宣言していることもよく分かります。

それ以外にも、同じ形式が割り振られていても、実際に聞いてみると全く雰囲気が異なるというものも多くあります。

おそらくバッハの鍵盤楽器による「組曲」の中では最も聞きごたえのある作品であることは間違いありません。

第1番変ロ長調 BWV 825

Prelude - Allemande - Courante - Sarabande - Menuett I - Menuett II - Gigue

第2番ハ短調 BWV826

Sinfonia - Allemande - Courante - Sarabande - Rondeaux - Capriccio

第3番イ短調 BWV827

Fantasia - Allemande - Corrente - Sarabande - Burlesca - Scherzo - Gigue

第4番ニ長調 BWV828

Ouverture - Allemande - Courante - Aria - Sarabande - Menuett - Gigue

第5番ト長調 BWV829

Preambulum - Allemande - Corrente - Sarabande - Tempo di Minuetto - Passepied - Gigue

第6番ホ短調 BWV830

Toccata - Allemande - Corrente - Air - Sarabande - Tempo di Gavotta - Gigue

グールドとカークパトリック

まずカークパトリック先生の演奏を聴いた最初の印象は、何ともパラパラした感じの、まるで「インディカ米」みたいだな(^^;・・・です。一つ一つの声部が完全に対等平等で、いくつもの線が絡まりあって音楽を構成していく様は実に見事であり、聞いていて一種の生理的快感さえ覚えます。

詳しいことは分かりませんが、おそらくこの演奏で使っているチェンバロは、ランドフスカがプレイエル社に作らせた「モダン・チェンバロ」だろうと思われます。世間では、「ランドフスカ・モデル」とよばれるこのチェンバロは、鋼鉄製のピアノのフレームにチェンバロの機構を入れたもので、最近はいたって評判の悪い代物です。

聞くところによると、このモデルはコンサートホールでも使えるように音を大きくしただけでなく、クレッシェンドやディクレッシェンドもできるという「お化けシステム」だったようです。

ですから、ランドフスカによるバッハの録音を聞いてみると、音色はチェンバロでも音楽の作りは旋律と伴奏という感じで、かなり粘りけのある「ジャポニカ米」の風情です。

カークパトリックはそのランドフスカの弟子ですし、さらに歴史的なチェンバロの機構が研究され本来のチェンバロが復刻され出すのは60年代以降ですから、おそらく間違いないと思います。

しかし、演奏雰囲気は師であるランドフスカとは随分と異なります。

この背景には、間違いなくグールドの影響があると思います。

グールドが56年に発表したゴルドベルグ変奏曲が与えた影響は絶大なものがありました。右手が旋律、左手が伴奏で、ボソボソと精神性重視の「面白くない」演奏をするのがバッハの伝統だったところに、まさに誰も考えつかなかったようなバッハ像を提示したのですから。

グールドのバッハの特長は、それぞれの声部に主従関係を持ち込まずに、それぞれを対等平等に響かせて、それぞれが絡まり合って進行していく音楽の構造を描ききることでした。10本の指が対等平等の力を持ってすべての音をクリアに響かせるバッハは躍動感に満ちていました。

おそらく、カークパトリック先生はそのグールドの演奏を聴いて思ったはずです。

ピアノでそこまでできるなら、チェンバロならもっと凄いところまでいけるぞ!!

確かに、59年にカークパトリックが録音したパルティータと、グールドが57年に録音したパルティータの5番・6番を較べると、そのパラパラ感の徹底ぶりは明らかです。特にパルティータ6番の「Toccata」等を聞き比べると、同じ音楽とは思えないほどにグールドの方がロマンティックで粘りけがあります。もちろん、カークパトリック先生の方は徹底的にパラパラしています。

ただし、70年代にグールドが録音したフランス組曲と、57年に録音したカークパトリック先生のフランス組曲を聴いてみると、同じくらいパラパラしています。グールドはバッハだけでなく、どの作曲家の作品を取り上げても対位法的に分析しなければ気が済まないピアニストでした。そして、晩年に近づきテンポが遅くなるほどにパラパラ感はいっそう強くなります。

しかし、同じようなことでも、それをピアノを使って実現するのと、チェンバロを使って実現するのとでは、その困難さには大きな違いがあったようです。

「ピアノを使ってバッハを演奏するのは曲がりくねった細い道をパワステのない車で運転するようなものだ」と語ったのはグールドではなかったでしょうか。確かに、チェンバロを使ったカークパトリック先生の演奏では実に軽々と一つ一つの声部がクッキリと浮かび上がってきます。録音もかなり優秀です。もしかしたら、マイクをチェンバロの中に突っ込んで録音したのかもしれません。

ただ、あまりにもパラパラしすぎているので、頭の中で音楽の姿を把握するのに「努力」が必要です。それに較べると、グールドの演奏からは、適度なパラパラ感の背後からはっきりとバッハの声が聞こえてくるような気がします。そして、私の頭が古いからなのでしょう、後年のパラパラ感の徹底したフランス組曲よりは、ある程度粘りけのあるこの60年代前半頃までの演奏の方が好ましく思えます。

きっと、私の頭が古いのでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2010-03-07:ロングロウ

- こんばんは、こちらのページにはいつもお世話になっています。

バッハ:パルティータ、いいですね。夜中に仕事の整理や趣味ごとをしているときにBGMに良く流しています。(集中力が高まるような気がするんですよね)

今回はチェンバロ(カークパトリック)のものと併載されましたが、個人的にバッハの鍵盤作品はピアノかオルガンでなければ真価が分からない、と感じています。

チェンバロで演奏されることを想定して作られた曲も多いのでしょうが、そのきらびやかな音色で曲の持つ内省的な面とそりが合わない部分が多々あると感じているからです。

まぁ、その辺は個人の好みもありますから、どちらか一方が良いということでもないですが。

いずれにしろ、こういう曲があり、すばらしい演奏が残されているという事実に驚かずにはいられません。

教えていただいたことに感謝しております。

2012-01-20:カンソウ人

- バッハは嬉しいことに、3組の鍵盤楽器用の古典組曲を残してくれている。どの曲集も、ピアノを楽しむ人にとっては、かけがえのないものだと思う。自分の力量で所見で楽しむには、フランス組曲が精一杯。

だけれど、昨年だったか、アンドラーシュ・シフがピアノで6曲纏めてコンサートで弾いたものを、BSで鑑賞した。弾く人が弾けば、フランス組曲も内容が豊かで、まったく飽きなかった。バッハ以外には書けない個人様式で統一されている。シフの演奏は、確かミスタッチが全く無くて、暗譜で、ついでに言えば、グールドの命を賭しての実験を正面から受け止めている。

歴史的なクラヴィア奏法が、感覚的に身に付いていて、ピアノの陰影の深さをも生かしていて、弾いて見せてやったぞ、ザマミロなんて青臭さがない。

バッハの個人様式なんて、音楽学の学説には無いだろうけれど、私の思いでは、脳味噌に対する刺激の続き具合の面白さっていうか、情報量の変化と言うか・・・。

ユングさんは、いつもグールドのピアノとカークパトリックのチェンバロを比較してお話を進められているのだけれど、それはこのサイトとしては構わないけれど・・・。私の本音では、色んな意味でグールドと匹敵する存在であるのは、カークパトリックではない。グスタフ・レオンハルト以外には考えられない。古くて音の出ないバッハ時代のチェンバロの複製の制作、当時の理論書通りに調律して、音楽学の中の復古的な演奏をはるかに超えて、現代的な意味を持つ演奏の世界に殴り込みをかける。多くの影響を受けた同世代の音楽家の数々とその下の世代。

一見風変りだけれども、実はそこには、そう弾かれねばならなかったとでも言える必然性のようなものがあって説得力がある。

グールドとレオンハルトは個性的過ぎて演奏の見かけは違うけれど、似ている要素がたくさんあると思うんだけれど、気付きませんか?

パルティータの6番は、ホ短調という調性が魅力的。平均律の1巻のイ短調のだらだらと長くて硬くて若さの特権のような作品、バッハを最初に弾くかもしれない2声インヴェンションの13番、を連想するのは中途半端にピアノを弾く者だけがする連想かな。

平均寿命の短かった時代の、バッハの成熟した世界がそこにある。ゴルトベルク変奏曲は、正直な所、老人性の我儘というか、枯れ過ぎているでしょう。まだ、ふくよかな所が残っている、前奏曲の役目をしているトッカータが、私のお気に入りの曲です。

自由なアルペジオで始まる所は、平均律の1番の前奏曲みたいでしょう。実は、2重フーガのテーマを導き出すのが意外性もあり、最終的に再現部には宗教的な雰囲気もあり・・・。

多彩で、柔らかく、陰影に富む。これを直線的に、正直に演奏したのではちょっと物足りない。グールドの、まだ少年みたいな気まぐれを残した(リズムの事だよ)、聞き手に緊張を誘うような(何重かの対位法の巧みな解きほぐし)、天邪鬼な演奏。

好きですし、6番には特に合っています。

グスタフ・レオンハルトは先日亡くなりました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)