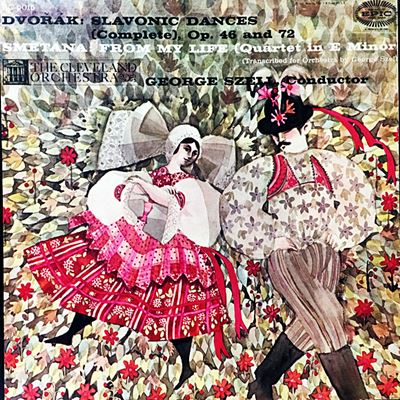

Home|セル(George Szell)|ドヴォルザーク:スラブ舞曲 第1集 作品46

ドヴォルザーク:スラブ舞曲 第1集 作品46

セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1956年2月24日~26日録音

Dvorak:スラブ舞曲 第1集 第1番 プレスト ハ長調

Dvorak:スラブ舞曲 第1集 第2番 アレグレット・スケルツァンド ホ短調

Dvorak:スラブ舞曲 第1集 第3番 ポーコ・アレグロ 変イ長調

Dvorak:スラブ舞曲 第1集 第4番 テンポ・ディ・ミヌエット ヘ長調

Dvorak:スラブ舞曲 第1集 第5番 アレグロ・ヴィヴァーチェ イ長調

Dvorak:スラブ舞曲 第1集 第6番 アレグレット・スケルツァンド ニ長調

Dvorak:スラブ舞曲 第1集 第7番 アレグロ・アッサイ ハ短調

Dvorak:スラブ舞曲 第1集 第8番 プレスト ト長調

ドヴォルザークの出世作

ヴィオラ奏者をしたり、教会のオルガニストをしながら創作活動を続けていましたが、それでも生活は苦しくて、政府からの奨学金を得るために作品を出品をしてなんとか食いつないでいました。

そんなドヴォルザークに転機を与えたのが、この奨学金獲得のために出品していた作品でした。幸運だったのは、審査員の中にブラームスとハンスリックがいたことでした。特に、ブラームスはドヴォルザークの才能を高く評価し、なじみの出版業者だったジムロックに紹介の労をとります。

ジムロックもブラームスからの紹介だと断れなかったのでしょう、早速に「モラヴィア二重唱曲」を出版するのですが、これが予想外に好評で、これをきっかけとしてドヴォルザークの名は広く知られるようになります。

そして、次に企画されたのがブラームスのハンガリー舞曲のような作品で、「スラブ舞曲」として8曲が注文されます。

最初は4手用のピアノ曲集として出版されたのですが、この作品はたちまち人気作品となり、すぐに管弦楽用に編曲されます。

すると、このオーケストラ版も各地のオケが競ってプログラムに取り上げるようになって、ドヴォルザークの名声は世界的に確立されるようになりました。

やはり、人間というのは苦しいときに腐ってしまっては駄目で、そう言うときこそ努力を続けなければいけません。

ドヴォルザークはこの幸運のきっかけとなった奨学金獲得のための作品提出を5年も続けていました。この5年の努力が結果としてブラームスの目にとまることにもなったのでしょうし、おそらくはこの5年の努力が作曲家としてのドヴォルザークの力量を大きく伸ばすことにもなったのでしょう。そして、その実力があったればこそ、ひとたびきっかけを得た後は、そのきっかけを確実な「成功」に結びつけることができたのだと思います。

まさに、スラブ舞曲こそはドヴォルザークの出世作でした。

- 第1番:プレスト ハ長調 4分の3拍子

- 第2番:アレグレット・スケルツァンド ホ短調 4分の2拍子

- 第3番:ポーコ・アレグロ 変イ長調 2分の2拍子

- 第4番:テンポ・ディ・ミヌエット ヘ長調 4分の3拍子

- 第5番:アレグロ・ヴィヴァーチェ イ長調 4分の2拍子

- 第6番:アレグレット・スケルツァンド ニ長調 4分の3拍子

- 第7番:アレグロ・アッサイ ハ短調 4分の2拍子

- 第8番:プレスト ト短調 4分の2拍子

定番中の定番

セル&クリーブランドによるスラブ舞曲集と言えばこれは定番中の定番です。セルは機械的で冷たいという「誤った評価」が流布していた時代でも、スラブ舞曲集だけはいいね!という人も多かったほどに、評価されていました。そう言えば、セルがEMIに録音したドボ8のうめ草にスラブ舞曲が何曲か収録されていて、それを吉田大明神が絶賛していました。もちろん、ドボ8も悪くないと評価していたのですが、スラブ舞曲の方はもう手ばなしといっていいほどの絶賛だったと記憶しています。

セルはクリーブランドのシェフに就任した47年にスラブ舞曲をいくつか録音しています。そして、56年にモノラル録音で全曲収録し、さらにステレオの時代にもう一度全曲録音しています。そして、死の年の70年に先ほど述べた数曲を録音していますから、何とその生涯で4回もセッション録音していることになります。

これは、セル自身がこの作品によほどの愛着があったと言うことでしょう。

では、セルのスラブ舞曲は何がいいのか?

聞いてすぐに分かるのは、彼の演奏にはいわゆるスラブ的な土くささみたいなものが全くないと言うことです。実にすっきりとしていて聞いていて実に気持ちがいいです。

ぼんやり聞いていると、スコアをそのまま何の衒いもなく音にしているだけなのに、どうしてこんなにも深い感情がにじみ出してくるのだろう、と不思議になってくるような演奏です。

ところが、よく注意して聞いてみると、一見何もしていないように見えながら、実はいろんな事をしているのに気づかされます。

まずは、各パートの響かせ方が絶妙です。もしも手元にスコアがあるならばそれを見ながら聞いて欲しいのですが、ごく些細な装飾音なども一切ごまかすことなく鳴らしきっています。結果として、他のコンビでは絶対に聴くことのできない強靱でありながら磨きぬかれた響きで全体が構成されています。

次に、気づくのは、微妙なルパートによってセル独自のニュアンスが作品に与えられていることです。ただし、このルパートはあまりにも微妙なので、ぼんやり聞いていると何しないで淡々と演奏しているだけのように聞こえます。しかし、本当に何もしていないのならば、こんなにも深い情感が立ちのぼってくることは絶対にありません。

それぞれの舞曲に与えられた微妙なニュアンスはまさにセルによって考え抜かれたもので、その解釈はモラルもステレオもそれほど大差がないように思います。(最後の年の録音では、このニュアンスはより濃くなっているように思えます)

つまり、この録音は鬼の統率のもとで、微妙かつ絶妙なバランスのもとに成りたっている演奏なのです。

そう言えば、誰かが書いていました。

「この録音はセルにしては温和な表情がのぞくのだが、決してこの録音の時だけ彼が例外的に優しくなったわけではない。」

みんなで力あわせてなかよく演奏しよう!で、すばらしい音楽が出来るほど甘い世界ではないと言うことでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2009-11-05:ナルサス

- 「一見淡々と演奏しているようでありながら実は色々なことをしている」

これこそセルの音作りの本質に間違いないでしょう。

ところで、そのような言葉をどこかしこで何度も聞いた覚えがあります。

宇野功芳氏のムラヴィンスキー評です。

確かに有名な「悲愴」などその通りだと思いますし、また、宇野氏はムラヴィンスキーの来日公演における「未完成」とモーツァルトの39番を口を極めて絶賛しており、しかし、一見速いテンポで淡々と進むように見せかけて絶妙なニュアンスが含まれている演奏ゆえに彼の芸術がマイクに入りきらないと述べています。

贔屓の引き倒しなのかもしれないとは思いますが、初来日時のNHKの録音をCD化したベートーヴェンの4番などこの曲の「クライバー神話」を根こそぎ崩壊させるほどの演奏だと思いましたし、当時ムラヴィンスキーの実演に接した方の多くが彼の実演の凄さを語っていて、まともな音質の録音が非常に少ないことと合わせて伝説を生み出しています。

しかし、セルについては死の直前の来日公演が極めて素晴らしいものであったということは有名なものの、ムラヴィンスキーに比して留意する人の少ないこと・・・・・・

宇野氏の口からはセルの批判すら耳にした覚えがありません。無視している状態です。

このセルとムラヴィンスキーの扱いの差は2人の活動環境にあったのだと思います。セルは西側の超大国アメリカで頂点に上り詰め、膨大な録音を聞きたければ聞ける状況にありました。一方のムラヴィンスキーはまさにヴェールの向こうの巨匠という状態だったようです。西側にしてみれば凄い指揮者がいるらしいが、ソ連での録音はどれも粗雑で実体をつかめない→貴重な西側での実演は凄絶を極めた→しかし彼の実像はソ連に残されたままだ→伝説の誕生という図式が成り立つのではないでしょうか。

セルとムラヴィンスキー、無論2人の演奏から受ける感興は全く異なるものではありますが、人を正しく評価するということはまことに至難だと思います。

2016-01-28:ヨシ様

- このドヴォルザークのスラブ舞曲。管弦楽の全曲盤。

録音の数は、あまり多くないですね。

その理由は簡単です。

ジョージセルのステレオ全曲盤が最高の名演だからです。

後にも先にも、もうこれ以上の演奏は不可能です。

それだけ、セルのステレオ全曲盤は完璧なのですから。

2018-11-28:浅野修

- この演奏ではありませんが、セル/クリーブランドのステレオのスラブ舞曲のCDが、

「残念ながらCDは、編集により、短く編集されています。」との指摘がAmazonのレビューでありましたので調べてみました。結果は、

SACD(SRGR 719)がTotal time 74:07、日本盤CD(CSCR 8204)がTotal time 67:23となっており、日本盤LPもCDと同じです。5曲以外はすべて短縮されて Playing timeが短くなっています。USA盤CD(SBK 89845)はTotal time 73:56となっています。

どのように短く編集したのかは、まだよくわかりませんが、曲によっては1分以上短くなっている曲もあり、同じ演奏のCDとして販売しているのには問題だと思われます。

以前、日本盤LPの「運命」が第一楽章の提示部の反復が省略されていたが、CDなったら反復がされていて、セルはこれを了承しているのかとCBS SONYの姿勢に疑問を持ったのを思い出しました。

うまくまとめられなくてすみません。

2018-12-24:コタロー

- 浅野様のご意見について補足させていただきます。

セル・クリーブランド管のドヴォルザーク「スラヴ舞曲(全曲)」ステレオ盤について、LP時代には、収録時間の関係から、各曲の反復記号の部分が人為的にすべてカットされていたのです。そうした関係で、演奏時間が短くなっていたわけです。

その後CDの時代になって、上記の演奏もCD化されました。しかし、当初はLPのヴァージョンをそのまま流用していたので、演奏時間は短いままでした(それが浅野様ご指摘の「CSCR 8204」と思われます)。

ところが、セル没後30周年の関連で、2000年頃にセルの一連の演奏のCDが大量に発売されました。そこではドヴォルザーク「スラヴ舞曲(全曲)」の各曲の反復記号の部分が生かされて、ようやくオリジナルの形で発売されたのです(ちなみに手持ちのCD「SRCR 2640」では演奏時間が74:09となっています)。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)