Home|シルヴェストリ(Constantin Silvestri)|バルトーク:弦楽のためのディヴェルティメント

バルトーク:弦楽のためのディヴェルティメント

シルヴェストリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1958年録音

Bartok:ディヴェルティメント 第1楽章 「アレグロ・ノン・トロッポ」

Bartok:ディヴェルティメント 第2楽章 「モルト・アダージョ」

Bartok:ディヴェルティメント 第3楽章 「アレグロ・アッサイ」

バルトークの絶頂期を代表する作品の一つ

もっとも、人によっては冒頭の部分から弦楽器を打楽器的に扱う指揮者もいるので、そう言う録音で聞くと「やっぱり、暴力的!!」と思ったりするかもしれませんが、全体的には「夜曲」と言えるような部分が多くて、とっても神秘的な音楽です。

どこかでも書いた記憶があるのですが、1930年代のバルトークをどの様に見るかは意見が分かれます。無調の方に歩を進み始めたそれ以前のバルトークを「良し」とする人々は、古典的なものに回帰した30年代を「退歩」とみなします。逆に、バルトークこそ「現代音楽」という愚かな営みにはまりこまなかった偉大な「現代の作曲家」ととらえる人々にとっては、この30年代の作品こそ彼の絶頂期を形作るものだと評価します。

私などは、迷うことなく30年代の作品こそベストだと確信していますし、その中でもこの「ディヴェルティメント」は初めて聞いたときから大好きに「なれた」作品でした。バルトーク=難解等という構えた姿勢などなくても、すんなりと心と耳に入り込んでくる作品です。

なお、バルトークの記述によると今作品はお世話になった指揮者のパウル・ザッハーへのお礼の意味をこめて夏のお休みに一気に作曲されたそうです。バルトークという人はやるときは結構やる人だったみたいで、短時間に集中して密度の高い作品を書くことがよくあったようです。彼の一番の人気作品であるオケコンも構想から完成までわずか2ヶ月足らずで仕上げていますが、このディヴェルティメントはなんと2週間程度で完成させています。

シルヴェストリの略歴

今ではほとんど忘れられた存在の指揮者ですが、一部ではその「爆裂」演奏によって記憶の片隅に残っている・・・という雰囲気でしょうか。Wikipediaによると、

「ルーマニア出身の指揮者・作曲家。ブカレストに生まれ、ブカレスト音楽院に学ぶ。1930年に指揮者としてデビューし、ルーマニア国立放送管弦楽団の首席指揮者、ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団の音楽監督を歴任。1963年にはイギリスのボーンマス交響楽団の首席指揮者となる。1967年にイギリスに帰化し、ロンドンで没す。また1948年から1956年にはブカレスト音楽院で教鞭を取り、セルジュ・コミッショーナ等を育てた。

1964年に来日、NHK交響楽団を指揮した。

チャイコフスキーやドヴォルザークなどの国民楽派から、近代音楽までの範囲を主なレパートリーとしていた。フランス国立放送管弦楽団を指揮しフランスのADFディスク大賞を獲得したドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」は日本でも有名である。

非常に個性的(いわゆる爆演系)な演奏をすることで知られており、出来不出来も激しかった(N響客演時にも、楽員の間で賛否が割れたという)が、時にはナイーヴな表情を見せることもあり、不思議な魅力のある指揮者だった。」

らしいです。

しかし、最近彼の録音をある程度まとめて聞いてみると、それほど無茶苦茶な演奏はしていません。どちらかというと、バルビローリを思わせるような横への流れを重視した音楽作りで、ここぞと言うところでは微妙にポルタメントをかけてしっかりと歌わせている雰囲気で、こう言うのが好きな人は意外と多いのではないでしょうか。

このバルトークの演奏もとんがった雰囲気はほとんどなくて、作品の持つ美しさをしっかりと描き出していて、とても聞きやすく仕上げています。まあ、スタジオ録音で「爆裂」することはあり得ないわけですから、意外とライブよりはこういうセッションでの録音の方が美質が表に出たタイプかもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2012-04-23:Lisadell

- >バルトークこそ「現代音楽」という愚かな営みにはまりこまなかった偉大な「現代の作曲家」ととらえる人々にとっては、この30年代の作品こそ彼の絶頂期を形作るものだと評価します。

いやあ、感服しましたこの言い回しに。

C.クライバー&VPOのベト7のライナーに、

「現代に蘇る古典の瑞々しさ」という表現がありましたが、それと同じくらい納得です。

ディヴェルティメントはバルトークの中でも一番最初に好きになった曲です。

聴いたのはショルティ&シカゴでしたが。

もともとロックファンであったワタシにはスンナリ解けこめる局です。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

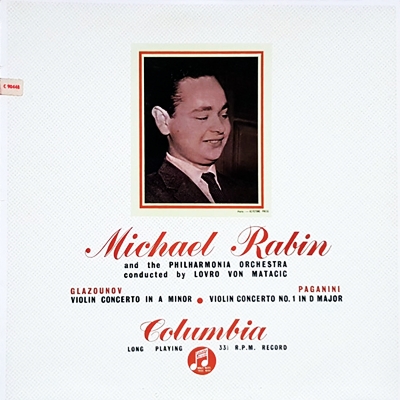

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)