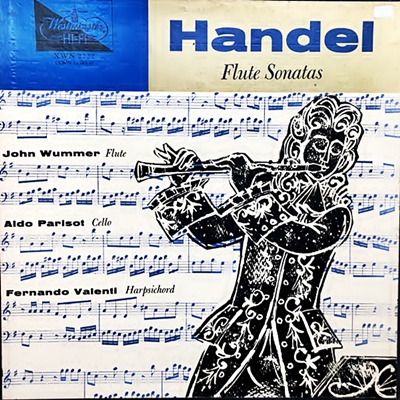

Home|ジョン・ウンマー(John Wummer)|ヘンデル:フルート・ソナタ ロ短調 Op.1, No.2, HWV 360

ヘンデル:フルート・ソナタ ロ短調 Op.1, No.2, HWV 360

(Fl)ジョン・ウンマー:(Harpsichord)フェルナンド・ヴァレンティ (Cello)アルド・パリゾット 1954年録音

Handel:Flute Sonata in G mino Op.1, No.2, HWV 360

フルートへの強い関心

しかし、この事については幾つかの注意が必要です。

まず一つめは、「作品1」といってもヘンデルが自分自身の作品として自信を持って発表した一番最初の作品ではないと言うことです。作品番号に強い思い入れを持つのは一般的にロマン派以降の作曲家であって、ヘンデルのような時代にあっては、「作品1」というのはアムステルダムの出版社がヘンデルの作品を出版したのがこれが「最初」だったという意味しかもちません。

ですから、最初は12の作品が収録されていたものが、各地で勝手に出版されるたびに新しい作品が付け加えられて、最終的には15曲になってしまいます。

そこには「著作権」などと言う概念は全くなかったのです。

この音源である中古レコードのライナーノートには、この一連の作品はキャノンズと言う地でシャンドス公爵に仕えていた1718年から1721年であろうと書いています。(いろいろ調べましたが裏は取れていません)

どちらにしても、波乱に満ちたヘンデルの生涯の中ではもっとも平穏だった時代の作品のようです。

二つめは、一般的に「フルートソナタ」とよばれることが多い「作品1」なのですが、独奏楽器は必ずしもフルートである必要はなかったと言うことです、ヘンデルの時代にあってこういうスタイルの室内楽作品は通奏低音を担当するのはハープシコードとチェロというのが一般的なのですが、独奏楽器は必ずしも特定の楽器である必要はなく、フルートでもオーボエでも、時にはヴァイオリンでも問題はなかったのです。

しかしながら、ヘンデルはこれらの作品を書くにあたって、それぞれの作品の独奏楽器を自分なりにイメージしていたようなのです。そして、そのイメージされた楽器がフルートである場合が多く、さらに言えば当時の貴族階級にフルートの愛好家が多かったこともあり「フルートソナタ(音源とした中古レコードには「フルート奏鳴曲集」という時代を感じる表記がさています)」とよばれる事が多くなったようです。

出版された楽譜には英語に訳するならば「Solos for a German Flute a Hoboy or Violin with a Thorough Bass for the Harpsichord or Bass Violin」と記されているようです。「German Flute」はいわゆる一般的なフルート、「Hoboy」はオーボエを意味するようです。

ですから、作品によっては必ずしもフルートではなくて、オーボエやリコーダー、ヴァイオリンを想定した作品も数多く含まれています。

ライナーノートによると、フルートは「1a,1b(第1番は二つの版が伝えられていて、第1楽章をのぞけば大きく異なります。おそらくは先に書かれたもののが「1b」で、後で書かれたものが「1a」とされています),5,9番で、リコーダーが「2,4,7,11番、オーボエは「6,8番」、そして残りがヴァイオリンを想定して書かれていると言うことです。

こうしてみると、フルートとリコーダーを想定した作品はともに4曲なのですが、それでも作品のタイトルには真っ先に「German Flute」と記していて「Recorder」とは一言も書いていないのです。ですから、ある時期まではリコーダーを想定した作品もフルートで演奏するのが一般的な時代が続いたようです。

また、ヘンデルはこの「作品1」以外にも「ハレ・ソナタ」とよばれる3曲の「フルートソナタ集」も残っています。これは、1730年にロンドンで出版された曲集に含まれているものです。

この「ハレ・ソナタ」は若きヘンデルの修業時代だったハレ時代に作曲されたものとして、19世紀のヘンデル研究家のクリュザンダーが名づけたものです。

しかし、最近の研究では「偽作説」が有力なのですが、決して悪くない作品なので、そう言う学問的な理由によって見捨てしまうのはあまりにも勿体ない話です。

これらの作品には、ヘンデルの音楽が持っている明るくて平明で、そして何よりも美しい旋律に溢れています。

フルート・ソナタ ロ短調 Op.1, No.2, HWV 360

Larghetto-Andante-Adagio-Prestoという4楽章構成なのですが、第2楽章に「Allegro」の様な速い音楽ではなくて「Andante」という遅めの音楽を持ってきているのが特徴です、いわゆる教会ソナタは「緩-急-緩-急」というのが基本ですから冒頭3楽章がゆっくりした作品というのは異例です。

通常は、このようにゆっくりばかりでは変化に乏しくなるのですが、そこはヘンデルであって、曲想に上手く変化をつけています。特に第2楽章のアンダンテは通奏低音の上で独奏楽器(ヘンデルはこの作品では明らかにリコーダーを想定していた)がアリア風に歌い、続く第3楽章は経過句のような短い音楽なのですが、どこか軽さを漂わせる音楽になっています。

そして、そう言う変化によって「Larghetto-Andante-Adagio」というテンポの変化は感じ取れるようになっています。

最終楽章は第2楽章のアリア風の音楽と同じ動機で書かれていて、作品1aの第2楽章と第5楽章とほとんど同じです。

豊かな旋律美に溢れた世界をスッキリと表現している

この録音の演奏家に関しては全く知るところはありませんでした。ただし、「ヘンデル フルート奏鳴曲集」というレコードの「帯」が何とも時代を感じさせて懐かしくて思わず購入してしまいました。とは言っても一枚700円程度でした。

フルートはジョン・ウンマーで、レコードのライナーノートによるとNBC交響楽団が創立さた時の首席奏者で、その後はニューヨーク・フィルハーモニーでも首席奏者を務めていたそうです。その後、1950年にプラド音楽祭をはじめとしたカザルス音楽祭に参加するようになるとソリストとしての活動も増えていき、とりわけバロック音楽に関してはその深い識見は一目置かれていたと言うことです。

ハープシコードのフェルナンド・ヴァレンティは当時のアメリカでは期待の若手と目されていて、カークパトリックの弟子筋にもたるようです。彼は17~18世紀の音楽の研究と紹介に力を注ぎ、演奏テクニックだけでなくバロック音楽に対する的確な様式感は高く評価されていました。そして、そう言うこともあってか、ジョン・ウンマーはこのフェルナンド・ヴァレンティにチェリストのダニエル・サイデンバーグを加えた3人で「バロック・トリオ」を結成していいました。

ですから、二人の絆は深かったと思われます。

さて、問題はこの録音に参加しているチェリストのアルド・パリゾットなのですが、上で述べたような経緯を考えれば、ここは「バロック・トリオ」のダニエル・サイデンバーグが起用されるはずなのでしょうが、何故かアルド・パリゾットなるチェリストが選ばれています。何故ににこうなったのかは不明です。

アルド・パリゾットはブラジル生まれでリオデジャネイロで音楽を学んだらしいのですが、アメリカで活動するようになった切っ掛けはクーセヴィツキーに認められたからだそうです。そして、多くのオケと協演するようになったとライナー・ノートには書かれているのですが、残された録音はあまり多くないようで、このウェストミンスターでの録音が彼にとっては初めての録音だったようです。

ただし、演奏は名前でするものではありませんから、肝心なのはその演奏の中味です。

率直にいって、1950年代の前半と言うことを考えれば、バロック音楽というものをよく研究した上での成果は現れていると思えます。もちろん、ヘンデルが独奏楽器にリコーダーを想定したであろう作品もフルートで演奏していることは原理主義者からすれば認めがたいことでしょうが、時代を考えれば仕方のないことでしょう。

それよりは、多くのマエストロたちがバロック音楽であっても重厚長大な音楽として演奏していた50年代の前半においてみれば、ヘンデルが持つ親密で明るく、そして豊かな旋律美に溢れた世界をスッキリと表現しているのは十分に評価されるべきでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

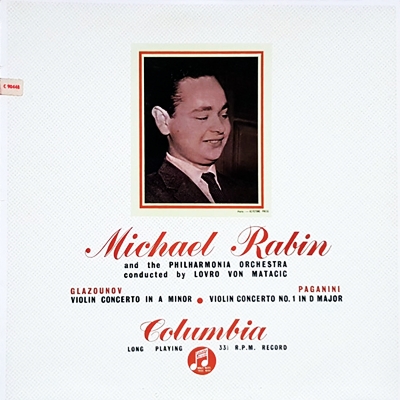

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)