Home|フランチェスカッティ(Zino Francescatti)|パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ニ長調, Op.6(Paganini:Violin Concerto No.1 in D major, Op.6)

パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ニ長調, Op.6(Paganini:Violin Concerto No.1 in D major, Op.6)

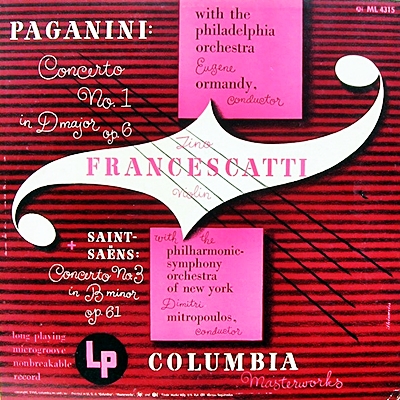

(Vn)ジノ・フランチェスカッティ:ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1950年1月15日録音(Zino Francescatti:(Con)Eugene Ormandy The Philadelphia Orchestra January 15, 1950)

Paganini:Violin Concerto No.1 in D major, Op.6 [1.Allegro maestoso - Tempo giusto]

Paganini:Violin Concerto No.1 in D major, Op.6 [2.Adagio espressivo]

Paganini:Violin Concerto No.1 in D major, Op.6 [3.Rondo Allegro spiritoso - Un poco piu presto]

ヴァイオリンの技巧の見本市

いわゆるクラシック音楽の通たちからは一段も二段も低く見られてきたことは間違いありません。そして、その事は決して現在だけでの話ではなく、パガニーニが活躍した19世紀においても事情はそれほど変わりません。

例えば、シューマン。

彼は、「私はヴィルトゥオーソのための協奏曲は書けない。」なんて言って、さらに「何か別のものを変えなければならない」などと呟くのです。

古典派の時代でも、モーツァルトやベートーベンはソリストの名人芸を披露するだけの協奏曲には飽きたらず様々なトライを繰り返していました。

ですから、そう言う時代背景の中にこのパガニーニの作品を置いてみると、あまりにも問題意識がなさ過ぎるように見えるのです。

しかし、音楽というのはまずはエンターテイメントだという現実に開き直ってみれば、これは実に「楽しい」作品であることは間違いありません。

ありとあらゆる「美食」を食いつくした果てに、お茶漬けと漬け物に行き着くのは決して否定しませんが、その価値観を全ての人に押しつけるはいかがなものでしょうか?

たまには難しい理屈は脇に置いて、極上の美食に舌鼓をうつのも悪くはないでしょう。

ちなみに、パガニーニには自筆楽譜というモノはほとんど残っていません。

それは、彼が病的なまでに疑り深い人間であり、他人に自分の作品が盗用されることをおそれて、演奏会が終わるとパート譜などを全て回収した上に、パガニーニの死後も遺族がそれらの保存に全く無関心であったためにその大部分が散逸してしまったためです。

現在では、そう言う楽譜の存在が確認されているのは6曲のコンチェルトとカプリースだけだと言われています。

「色気」と「テクニック」の両方を過不足なしに兼ね備えている

ぜひあの録音をアップしてほしいというリクエストのメールはよくいただきます。ただし、その要望の大部分にこたえられていません。まあ、シンプルに手元に音源がないという場合もありますが、そこまで手が回らないという場合が大部分です。ということで、申し訳ない限りなのですが、心の片隅にはとどめていますのでいつかアップされる時があるかもしれない、くらいで気長にお待ちください。

ということなのですが、今回は頂いたリクエストにかなり早く反応した紹介です。

そのリクエストというのが、フランチェスカッティによるラロのスペイン交響曲とパガニーニの協奏曲に対するものです。

フランチェスカッティのスペイン交響曲はすでに紹介しているだろうにと思ったのですが、調べてみれば抜け落ちています。ありゃりゃ、という感じなのですが、いただいたリクエストに早目に反応するのはほとんどこのパターンです。

さらに言えば、パガニーニの協奏曲に関してはあまり気が回っていなかったのですが、スペイン交響曲からの流れで私が聞いてみたくなりました。(^^v

できれば、このあたりの事情をおくみいただいて、リクエストに対する対応の違いをご寛恕ください。

ということで、フランチェスカッティのスペイン交響曲なのですが、リクエストをいただいた方もご指摘されているように、フランチェスカッティという稀有なるヴァイオリニストを語る上でも、そして、スペイン交響曲という作品を語る上でも絶対に見落としてはいけない演奏です。

フランチェスカッティというヴァイオリニストは基本的には「色気」で勝負するヴァイオリニストだといっていいでしょう。ですから、ベートーベンとかブラームスとかいうような、あまりにも立派すぎる作品よりは、ラロとかパガニーニとか、さらにはブルッフとかみたいな、言葉は悪いかもしれませんが、いわゆる「色物」の傾向が強い作品のほうがぴったりくることは確かです。

しかし、フランチェスカッティという人はそういう色物志向を本線として持ちながら、テクニック的にもかなり高いレベルを持っていたということは忘れてはいけません。

おそらくほとんどの人が同意いただけると思うのですが、そういう色物路線のコンチェルトというのはテクニックを前面に出してバリバリ弾き倒されてもつまらないものです。それは、テクニックご披露のパガニーニであっても、どうにもそれだけでは物足りません。やはり、そういう色物には色気が必要なのです。

しかし、この世のなかとは難しいもので、そういう色気を優先するヴァイオリニストにはテクニック的に今一つという場合が多いです。いわゆるラテン系といわれるヴァイオリニストはそういう傾向が強いように思えます。そして、その弱点故に「色気」が妙に泥臭くなったりわざとらしくなったりして、「色気」ではなくて「色」だけになったりします。

そういう意味で、フランチェスカッティというのはそういう「色気」と「テクニック」の両方を過不足なしに兼ね備えたヴァイオリニストであり、そういう得難い資質を最も素晴らしい形で表現できたのがラロやパガニーニだったように思えるのです。

おそらく、これらの演奏の価値はこれからも消えることはないでしょう。

さらにもう一つ追記しておくと、この調べ物の中でフランチェスカッティは1946年にクリュイタンスとスペイン交響曲を録音していることに気づきました。

聞いてみれば、1946年という録年念を考えれば申し分のないほどに音質は素晴らしくて、もちろん演奏のほうも悪くはありません。いや、テクニック的にはこの古い録音のほうがさえわたっているように思えます。

もちろん、この時44歳だったフランチェスカッティには十分な色気も備えていました。

古い録音ということで忘却の彼方に沈んでいるかもしれませんが、これもまた忘れずに拾い上げて紹介しておかなければならないでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)