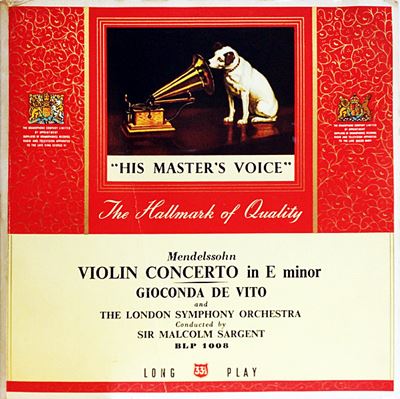

Home|ジョコンダ・デ・ヴィート(Gioconda De Vito)|メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64

(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:サー・マルコム・サージェント指揮 ロンドン交響楽団 1951年11月5日&8日録音

Mendelssohn:Violin Concerto in E minor Op.64 [1.Allegro molto appassionato]

Mendelssohn:Violin Concerto in E minor Op.64 [2.Andante]

Mendelssohn:Violin Concerto in E minor Op.64 [3.Allegretto non troppo - Allegro molto vivace]

ロマン派協奏曲の代表選手

ダヴィッドはメンデルスゾーンの親しい友人でもあったので、演奏者としての立場から積極的に助言を行い、何と6年という歳月をかけて完成させた作品です。

この二人の共同作業が、今までに例を見ないような、まさにロマン派協奏曲の代表選手とも呼ぶべき名作を生み出す原動力となりました。

この作品は、聞けばすぐに分かるように独奏ヴァイオリンがもてる限りの技巧を披露するにはピッタリの作品となっています。

かつてサラサーテがブラームスのコンチェルトの素晴らしさを認めながらも「アダージョでオーボエが全曲で唯一の旋律を聴衆に聴かしているときにヴァイオリンを手にしてぼんやりと立っているほど、私が無趣味だと思うかね?」と語ったのとは対照的です。

通常であれば、オケによる露払いの後に登場する独奏楽器が、ここでは冒頭から登場します。

おまけにその登場の仕方が、クラシック音楽ファンでなくとも知っているというあの有名なメロディをひっさげて登場し、その後もほとんど休みなしと言うぐらいに出ずっぱりで独奏ヴァイオリンの魅力をふりまき続けるのですから、ソリストとしては十分に満足できる作品となっています。

しかし、これだけでは、当時たくさん作られた凡百のヴィルツォーゾ協奏曲と変わるところがありません。

この作品の素晴らしいのは、その様な技巧を十分に誇示しながら、決して内容が空疎な音楽になっていないことです。これぞロマン派と喝采をおくりたくなるような「匂い立つような香り」はその様なヴィルツォーゾ協奏曲からはついぞ聞くことのできないものでした。

また、全体の構成も、技巧の限りを尽くす第1楽章、叙情的で甘いメロディが支配する第2楽章、そしてファンファーレによって目覚めたように活発な音楽が展開される第3楽章というように非常に分かりやすくできています。

確かに、ベートーベンやブラームスの作品と比べればいささか見劣りはするかもしれませんが、内容と技巧のバランスを勘案すればもっと高く評価されていい作品だと思います。

時代の流れに没していった演奏家だったのでしょうか

「ジョコンダ・デ・ヴィート」という名前も次第に記憶の彼方に没しようとしていますので、簡単に略歴などを紹介しておきます。- 1907年:6月22日、北イタリア マルティナ・フランカ生まれ

- 1914年:パリ音楽院入学

- 1918年:ペーザロ音楽院入学

- 1921年:パリ音楽院 卒業

- 1923年:同 ヴァイオリン科助手

- 1932年:ウィーンヴァイオリン国際コンクール優勝

- 1942年:ブラームスのヴァイオリン協奏曲にてローマデビュー

- 1944年:聖チュチーリア音楽院ヴァイオリン科終身教授(院外での演奏活動は年間30日に制限)

- 1962年:引退

- 1994年:10月14日、87才でローマにて没

ざっとこういう感じになるのですが、さらに幾つか重要なことを付け加えておくと、1946年にEMIの重役であるビックネルと知り合ったことです。そして、その事がきっかけとなって1948年からEMIで録音活動を始め、1951年にビックネルと結婚したと言うことです。

そして、さらに重要なことは、彼女は1962年に突然引退をしてしまうのですが、その後は二度とヴァイオリンにふれることもなかったと伝えられていることです。

そう言えば、この時代は若くしてキャリアを絶つヴァイオリニストが少なくなかったようです。ジネット・ヌヴーのように事故による突然の死をのぞいたとしても、ヨハンナ・マルツィやミッシェル・オークレール等の名前が挙げられます。

この中で、オークレールだけは引退後は教育活動に尽力するのですが、ジョコンダ・デ・ヴィートやヨハンナ・マルツィなどは完全に音楽の世界から姿を消してしまいます。

もっとも、ジョコンダ・デ・ヴィートに関して言えば演奏家や教育家として稼ぐ必要がなかったと言うこともあるのでしょうが、この3人を見ていると、その背景には音楽に関する流れが大きく変わっていったことがあったのではないかと思われます。

それは、彼女らの初期の録音を聞いてみると、どれも主情性にあふれた熱い演奏を展開していて、ミッシェル・オークレール等は「女ティボー」とまで呼ばれたほどです。しかし、時代はやがてその様な主情性にあふれた音楽よりも、高い演奏スキルに裏打ちされた精緻で客観性の高い表現に価値を見いだしていくようになっていきました。

そして、そう言う流れに身を沿わせることを潔しとしなかったオークレールなどはさっさと引退し、マルツィもまたいつの間にかフェード・アウトしていってしまいました。そして、彼女たちが再発見され、もう一度高く再評価されるまでには少しばかりの時間が必要でした。

しかし、ジョコンダ・デ・ヴィートに関して言えば、何とかそう言う流れに身を沿わせようとした雰囲気が感じられます。

例えば、この50年代の初めに録音されたメンデルスゾーンの協奏曲などは、かなり濃厚で熱い表現があちこちで聞くことができてなかなかに魅力的です。しかし、時を経るにつれてそう言う「主情性」は後退していきます。

それがよく分かるのが、バッハのヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調 BWV.1042です、

彼女にとってバッハは若い時代にトスカニーニの前で演奏して絶賛されたという思い出が残る作曲家です。ですから、演奏会でも録音でも積極的に取り上げているのですが、その短い録音キャリアの中で同一曲を2回録音しているのはこの第2番の協奏曲だけです。

1949年と1959年に録音されたこの二つの演奏を気較べてみれば、新しい方が録音もいいですし、全体としてスッキリとまとまったバッハになっています。しかし、49年の演奏は決して録音状態も良くないですし、荒っぽい部分も多いのですが、聞いていた楽しくなるような箇所があちこちに登場してきます。

そして、それ以外の録音を聞いてみても、時が下るにつれて彼女の演奏からはそう言う「熱量」のようなものが失われていくような気がするのです。

そして、そう言う自分のあり方に遂に我慢できなくなって、そして、そう言うときの流れにも我慢できなくなって音が卯から身を引いてしまったのかもしれません。

そう言う意味では、このメンデルスゾーンやバッハの古い方の録音は貴重な存在といえるのかもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2019-12-07:joshua

- de vitoさんは、87で長逝しましたね。

現役引退は50過ぎで、円熟期にミステリアスな終わり方でした。

ストイックな方だったこともあったんでしょう。

コンクール優勝に飽き足らず、11年の研鑽の後、ブラームスのコンチェルトで再デビューしたんですから。このメンデルスゾーンも、技巧では昨今の比ではありませんが、いかにも味のある演奏です。上手いだけじゃない。オークレールも同じく、引退は早く、少ないながら、味のある演奏を残していってくれました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

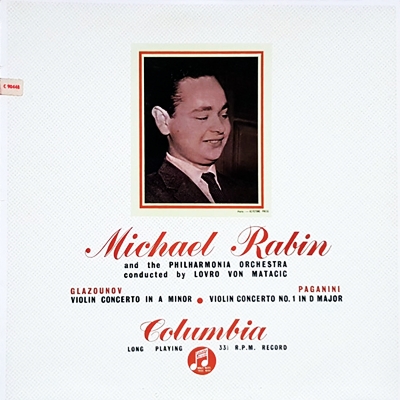

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)