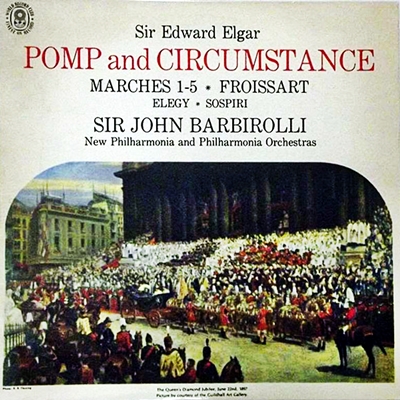

Home|バルビローリ(Sir John Barbirolli)|エルガー:ため息 (ソスピーリ), Op.70(Elgar:Sospiri, Op.70)

エルガー:ため息 (ソスピーリ), Op.70(Elgar:Sospiri, Op.70)

サー・ジョン・バルビローリ指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1966年7月14日~16日録音(Sir John Barbirolli:New Philharmonia Orchestra Recorded on July 14-16, 1966)

Elgar:Sospiri, Op.70

実に美しい、まさに「ため息」が出るほどに美しい。

当初は「愛の挨拶(Salut d'Amour)」とセットとなるような作品をイメージして、「愛のため息(Soupir d'Amour)」という表題をつけていました。ヴァイオリンとピアノのための作品です。

しかし、作曲しているうちに、どうやらそういう「枠」には収まり切れないような感じになっていったようで、最終的には弦楽合奏とハープ(またはピアノ)、オルガン(またはハーモニウム)のための作品となります。

そして、表題もフランス語による「愛のため息(Soupir d'Amour)」からイタリア語による「ため息(Sospiri)」へと変更されました。

作曲されたのは第1次世界大戦の直前であり、この作品が抱えているある種の痛切な思いはそういう社会状況をどこかで反映しているのかもしれません。

しかしながら、そういう周辺事情はともかくとして、実際に聞いてみれば実に美しい音楽です。実に美しく、まさに「ため息」が出るほどに美しい音楽です。

短い導入部の後に第1ヴァイオリンが歌いだせば、その痛切なまでに美しい悲哀の世界に引き込まれてしまいます。

結局は「愛の挨拶」と対になることはなかったのですが、「愛の挨拶」の認知度と比べればもっと聞かれてしかるべき作品と言えるでしょう。

この音符を愛してください

生粋のイギリス人指揮者というのは、なんだかイギリスの作曲家の作品を演奏し録音する事が一つの義務のようになっているように見えてしまいます。なかにはビーチャムとディーリアスとか、ボールトとヴォーン・ウィリアムズのように、分かちがたく結びついているような組み合わせもあります。そして、イタリア系のイギリス人であったバルビローリにもそのことが言いえて、実に幅広くイギリスの作曲の作品を録音しています。とりわけエルガーの作品には強い愛着があったようで、同じ作品を何度も繰り返して録音をしています。

考えてみれば、イギリスは長く音楽の消費国でした。おそらく17世紀のパーセル以降、世界的に知られるような作曲家は長くあられませんでした。その空白は20世紀近くなってエルガーが表舞台に登場するまで続いたと言ってもいいでしょう。

もちろん、その間にヘンデルやハイドンもロンドンで活躍したのですが、彼らをイギリスの作曲家と呼ぶのはふさわしくないでしょう。

そして、エルガーが登場してから、ディーリアスやボーン・ウィリアムズ、ホルストなどが登場するのですが、やはり今一つマイナーです。その後登場したブリテンにしても「イギリス20世紀音楽の父」といわれたのですから、やはりどこか狭い範囲にとどまっています。

しかし、そういう音楽家の作品が私たちの耳に数多く届いているのは、ひとえにイギリスの偉大な指揮者たちが彼らを積極的にコンサートで取り上げ、録音し続けてくれたからでしょう。

そう考えれば、日本のオーケストラや指揮者はもう少し日本の作曲家の作品に理解があってもいいのではないかと思われます。

それにしても、バルビローリがイギリスの作曲家、とりわけエルガーを熱心に取り上げていたのは注目に値します。

ふつうは一つの作品を生涯に2度から3度取り上げていれば多いほうでしょう。しかし、バルビローリはエルガーの数多くの作品を2度から3度取り上げているのは普通のことであって、私の知る限りでは「序奏とアレグロ」などは6回も録音しています。

そして、これもまた他のイギリスの指揮者と同じ傾向だと思うのですが、イギリスの指揮者が取り上げなくても大陸側の指揮者が取り上げてくれるような作品にはそれほど熱心ではありません。典型はホルストの「惑星」でしょうが、エルガーといえば名刺代わりとも言うべき「威風堂々」などはおそらく一回だけしか録音していないはずです。

長大な二つの交響曲でも何度か録音していているバルビローリなのですから、ビジネス的には極めてアンバランスと言わねばなりません。

しかし、その音楽的献身ゆえにグラモフォン誌が世紀末に行ったアンケートでも、20世紀の最も偉大な指揮者としてフルトヴェングラーに続いて堂々の2位に食い込んだのかもしれません。

さて、問題は、そういうバルビローリの数多いエルガー作品の録音をどのようにして取りげるべきかです。

同じ作品を6回録音しているからそのすべてを紹介するのはいかがなものかとも思ったのですが、かといって私ごときの個人的なバイアスで選択して紹介するというのもおこがましい話です。

「この音符を愛してください。」とバルビローリは常にオーケストラプレイヤーに語りかけていたそうです。エルガーとバルビローリと言えば定番中の定番とも言うべき組み合わせですが、その演奏を聴くたびにこのバルビローリの言葉が思い浮かびます。そんなバルビローリの思いを前にすれば可能な範囲で数多く紹介すべきなのでしょう。

まずは、あまり同じ作品が重ならないように、少しずつバルビローリのエルガーを紹介していきたいと思います。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)