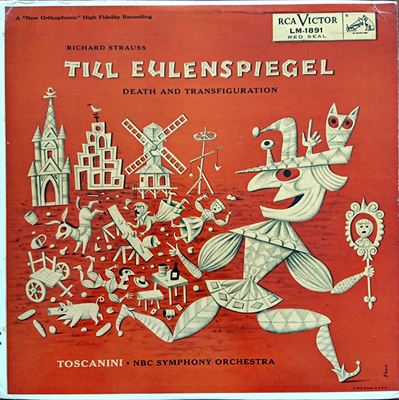

Home|トスカニーニ(Arturo Toscanini)|R.シュトラウス:交響詩「死と変容」, Op.24(Richard Strauss:Death and Transfiguration - Symphonic poem for Orchestra, Op.24)

R.シュトラウス:交響詩「死と変容」, Op.24(Richard Strauss:Death and Transfiguration - Symphonic poem for Orchestra, Op.24)

アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1952年3月10日録音(Arturo Toscanini:NBC Symphony Orchestra Recorded on March 10, 1952)

Richard Strauss:Death and Transfiguration - Symphonic poem for Orchestra, Op.24

「暗黒から光明へ」というロマン派の思想が反映した作品

この作品について、シュトラウスは友人への手紙の中で、「極めて高い目標に向かって努力している一人の芸術家としての人間が死の瞬間をむかえるときの様子を交響詩で表現しよう」としたと述べています。

つまり、生きている間は実現できなかった芸術的理想が、死を迎えることによって永遠の宇宙の中で実現されるというモチーフを音にしようというのです。

正直言って、今の時代を生きる人間にとっては、そのあまりにも大仰な物言いはピンとくるものではないのですが、これがいわゆる19世紀のロマン主義というものなのでしょう。

なお、この作品のスコアの冒頭にアレクサンダー・リッターという詩人の詩が掲げられていますが、これは、作品の内容を聴衆に理解しやすくするために、シュトラウスが詩人のリッターに音楽を聞かせて書かせたものです。

もともとは、初演の祭にパンフレットのような形で聴衆に配布したらしいのですが、後に、リッター自身が作品の不十分さを感じて全面的に改定し、それがスコアに掲げられるようになったものです。

「暗から明へ」「暗黒から光明へ」というロマン派好みの分かりやすさに貫かれた作品だと言えますし、管弦楽法の達人と言われるようになるシュトラウスの腕がはっきりと感じ取れる作品となっています。

リヒャルト.シュトラウの作品は取り上げていたんだ

ふと気づいてみれば、トスカニーニがリヒャルト.シュトラウスの作品を録音しているではないですか。最初は「ふーん」というくらいだったのですが、聞いてみればこれが実に素晴らしい演奏なので驚いてしまいました。とりわけ、「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」なんかはキレキレの演奏です。「ドンファン」にはそこまでの凄みは感じないのですが、音楽が進むにつれて次第に気合いが入ってくる様子がはっきりと窺えます。

50年代初めの頃の録音ですから、おそらくは一発録りでしょう。さらに言えば、録音してから編集でオケのバランスを修正するなどということは不可能ですから、まさにこの録音で聞くことのできる音が録音現場でも鳴り響いていたということです。この切れ味の鋭さは、NBC交響楽団のただならぬ能力の凄さを実感させてくれます。

さらに、「死と変容」はライブ録音のようなのですが、フィナーレ近くにはトスカニーニらしいうなり声のようなものが聞こえるような気がします。微妙なので断言は出来ませんが、まさにそう言ううなり声がでるであろうくらいに気迫のこもった演奏です。

さらに、面白いというか面妖というか、何とも言えず不思議なのが「ドン・キホーテ」です。

独奏のチェロはNBC交響楽団の首席チェロ奏者のフランク・ミラーがつとめています。ならば、全体の主導権はトスカニーニが握ると思いきや(いや、名のあるチェリストだってトスカニーニは主導権を渡さないでしょう)、なんと、トスカニーニはソリストを前面に押し出してまるでチェロ協奏曲のような雰囲気にしようとしてるのです。しかし、その信じがたい「好待遇?」にフランク・ミラーの方が驚いて戸惑っているかのような雰囲気が伝わってきて、思わず、「頑張れフランク・ミラー!」といいたくなるような演奏です。

それにして、「いかなる形であろうとナチスと関わったものは全てナチス」だと言い切っていたトスカニーニがシュトラウスの作品をこれほども取り上げていたとはいささか驚きでした。

さらに驚かされたのは、どの演奏においても、そこには疑いもなく作品へのリスペクトがあることでした。

「第3帝国で演奏活動を行ったものは全てナチスである」というのもトスカニーニの言葉だったような気がします。そうであるならば、1933年に政権をにぎったナチスに請われて1935年まで「第三帝国音楽局総裁」になったシュトラウスなどは到底容認できる存在ではないはずです。

しかし、これら一連のシュトラウス作品の録音を聞くときにその様な否定的な感情は一切感じられません。

確かに、シュトラウスが音楽局総裁に就任したのは近親にユダヤ系の嫁がいたためで、その身を守るためにナチスに迎合したともいわれています。さらに、ナチスが反ユダヤの姿勢を強めていく中でユダヤ系作曲家の作品を葬ろうとする姿勢が鮮明になると、彼は身の危険を感じながらも最終的にはナチスと対立して総裁を辞任しています。

しかし、トスカニーニはそういうあれこれの事情があったとしても、彼はナチスと関わりのあった人物に対しては常に厳しい態度を取り続けていました。そのもっとも典型的な例がフルトヴェングラーに対する態度でしょう。

トスカニーニはフルトヴェングラーが非ナチ化裁判で無罪判決を受けて復帰を遂げても、彼をナチスと断じて、許すことはありませんでした。

確かに、シュトラウスは非ナチ化裁判で最終的に無罪となったものの、最後まで公的な場には姿をあらわすことが出来ませんでした。そこはフルトヴェングラーとは大きく異なります。とは言え、この対応の違いにはいささか違和感を感じざるを得ません。

このあたりを勘ぐってみれば、トスカニーニの「第3帝国で演奏活動を行ったものは全てナチスである」という発言はフルトヴェングラーを意識した発言だったのかもしれません。つまりは、フルトヴェングラーを強力なライバルとしてその動きを牽制したかったのかもしれません。

または、芸術的な創造物は一度世に出れば、それは創作者の手もとを離れ、その創作者の人格なども含めたあらゆる事を離れて評価されるべきだと考えていたのかもしれません。

確かに、創作物と創作者の人格を関連づければ、クラシック音楽のかなりの部分は演奏不能となってしまいます。(^^;

クラシック音楽の作曲家とは、ある人によれば「人格破綻者の群れ」だそうです。これを暴言と切って捨てることが出来ないのも一つの事実です。

まあ、トスカニーニの意図が奈辺にあったのかは推測の域は出ませんが、それでも彼の最晩年に、こういう良好な録音状態で素晴らしいシュトラウス作品の演奏が残ったことには感謝するしかありません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)