Home|ドラティ(Antal Dorati)|コダーイ:マロシュセーク舞曲

コダーイ:マロシュセーク舞曲

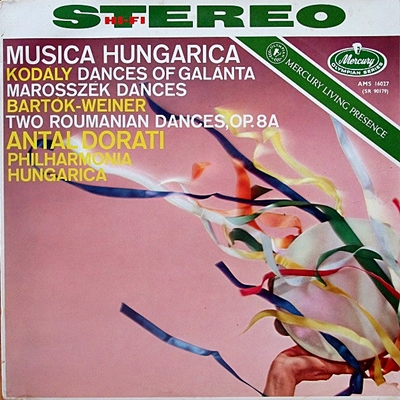

アンタル・ドラティ指揮 フィルハーモニア・フンガリカ 1958年2月録音

Kodaly:Dances of Marosszek

民族の舞曲を古典的な枠組みの中で再構成した音楽

前者の「マロシュセーク舞曲」はピアノ作品として創作され、その後管弦楽曲に編曲されました。ピアノ版は1927年、管弦楽版は1930年に完成し、その管弦楽版はドホナーニ指揮によるブダペスト・フィルで初演されました。

この作品に「マロシュセーク」の名前が与えられたのは、古い民族舞曲がたくさん残っていたトランシルヴァニア地方の一地区である「マロシュセーク」に由来します。全体としては3つのエピソードとコーダから成り立ったロンドであり、作品全体として厳密な構成をもった音楽ではありません。

少しばかり張り詰めたリズムをもった第1のエピソード、豊かな装飾性にあふれた第2のエピソード(これは即興的な民族的リコーダーの旋律を移植したと言われています)、そして3つめのエピソードではダンスの勢いが増していくようであり、最後のコーダではまさに猛進していくような舞曲で華々しく音楽は閉じられます。

それと比べると、「ガランタ舞曲」の方はもう少し厳密な構成をもちます。

大まかに見れば二つのエピソードからなるロンドとみることが出来るのでしょうが、その構成はかなり自由であり、マロシュセーク舞曲のように幾つかのエピソードがつなぎ合わされたような雰囲気とはかなり異なります。

特にコーダの最後は今までの逡巡を立ちきるような力強さで音楽は跳躍し、無調のままで音楽は閉じられます。

おそらくそれは、この作品がブダペスト・フィルの創立80周年を記念する作品として作曲されたことが影響しているのでしょう。

「マロシュセーク舞曲」から3年後の1933年に作曲され、初演は同じくドホナーニ指揮によるブダペストフィルによって1933年に行われました。

ガランタはコダーイが幼少期を過ごした地方であり、その地方の音楽は彼の幼い頃の記憶を呼び覚ますものだったようです。

この舞曲の素材は1800年代にウィーンで出版された「ガランタ・ジプシー舞曲集」からとられていて、コダーイはその素材をもとにして「ヴェルプンコシュ音楽」として仕立て直しました。

「ヴェルプンコシュ音楽」とは「ハーリ・ヤーノシュ」組曲の「間奏曲」でも採用された音楽形式なのですが、18世紀のハンガリーで新兵募集のために使われた兵士のための舞曲でした。

そのためか、この音楽には誇り高い雰囲気だけでなく、どこかもの悲しげな雰囲気をもっています。

剣と拍車をつけた完全武装の制服で踊られた舞曲であり、基本的にはラッスーと呼ばれる緩やかな部分と、フリッシュという快速な舞曲で出来ていました。

コダーイはきわめてシンプルなジプシーの舞曲を素材とし、それに「ヴェルプンコシュ音楽」という華やかさと哀愁の入りまじった衣をつけたのです。

そして、それを緊密な構成と見事なオーケストレーションによって祝典に相応しい華やかな音楽に仕立て上げたのはコダーイならではの腕前でした。

コダーイが終生愛し続けたハンガリーの農民の魂があふれています

ドラティは僅か14歳でフランツ・リスト音楽院に入学を許され、その音楽院で4年にわたって教えを受けたのがコダーイでした。当時、その音楽院では一人の教師が一つのクラスのすべての授業を受け持つシステムをとっていたので、ドラティは作曲にかかわるありとあらゆる事をコダーイから学んだことになります。

そのクラスは男性ばかりで15人だったとドラティは回想しているのですが、その中でドラティだけが飛び抜けて若かったとのことです。

当時の学制では入学に関する年齢制限がなかったので、試験に合格さえすれば誰でも入学が許可されたのです。

さらに、ドラティの回想によれば、当時のコダーイの立ち位置はかなり微妙なものだったようです。

当時のハンガリーではブラームスの影響が大きくきわめて保守的なものだったので、音楽院の中でのコダーイへの風当たりはかなり強かったのです。また、ドラティ自身も恵まれた音楽環境の中で育ったのですが、ブダペスト・フィルのヴァイオリニストをつとめていた父親はコダーイの革新的な音楽には批判的であり、その両親と教師との軋轢を「モンタギュー家対キャプレット家」のような状況だったと振り返っています。

もちろん、コダーイはその様な圧迫に対して、「私は昨日のために教えることは出来ない」として譲ることはなく、教え子のために彼は立ち向かうべき時には立ち向かったと回想していました。

そして、ドラティは結局は作曲家になることはなかったのですが、それでも作曲の知識はすべての音楽活動の基礎であり、コダーイから学んだことは生涯の大部分に至るまで豊かな「貯蔵」として役立ったと述べています。

実際、ドラティはコダーイにとっても優秀な教え子だったようです。

この「ハーリ・ヤーノシュ」組曲の初演はバルセロナの「パウ・カザルス管弦楽団」の定期演奏会で行われたのですが、そのリハーサル用のピアノ版スコアが間に合わないという状況になってしまいました。そこで、コダーイはスコアの何枚かを信頼に足る教え子に託してバルセロナに向かわせたのですが、その中に若きドラティが選ばれていたのです。

ですから、ドラティが演奏するコダーイの作品は師匠直伝と言うことになるのですが、そう言う「いい加減」な箔をつける必要もないほどに、そこにはコダーイが終生愛し続けたハンガリーの農民の魂があふれています。

ドラティは56年に手兵のミネアポリス交響楽団とハーリ・ヤーノシュの組曲を録音していますが、ガランタ舞曲とマロシュセーク舞曲はハンガリーからの亡命者を中心に結成されたフィルハーモニア・フンガリカと録音を行っています。レーベルはマーキュリーだったので、50年代とは思えないほどに生々しい音で録音されていて、いささか驚かされます。

そして、73年にはコダーイの管弦楽曲のすべてをフィルハーモニア・フンガリカと録音しています。

レーベルはDeccaなので悪い録音ではないのですが、マーキュリーの生々しさはありません。

ただ、音楽の形は20年近い時間が経過しても変わることはなく、例えば同じハンガリー出身のセルの「ハーリ・ヤーノシュ」と較べてみれば、コダーイの洗練の中にひそむ土の香りが見事に表現されています。

そして、その意味でも、やはりドラティにとってコダーイの作品をともに演奏したいのはフィルハーモニア・フンガリカだったのだと納得させられます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-07]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)

[2025-12-04]

フォーレ:夜想曲第7番 嬰ハ短調 作品74(Faure:Nocturne No.7 in C-sharp minor, Op.74)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-02]

ハイドン:弦楽四重奏曲第32番 ハ長調, Op.20, No.2, Hob.3:32(Haydn:String Quartet No.32 in C major, Op.20, No.2, Hob.3:32)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1931年12月2日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on December 2, 1931)

[2025-11-30]

チャイコフスキー:マンフレッド交響曲 ロ短調 作品58(Tchaikovsky:Manfred Symphony in B minor, Op.58)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 フランス国立放送管弦楽団 1957年11月13日~16日&21日録音(Constantin Silvestri:French National Radio Orchestra Recorded on November 13-16&21, 1959)

[2025-11-28]

ベートーベン:交響曲第8番 ヘ長調 作品93(Beethoven:Symphony No.8 in F major ,Op.93)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年5月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on May, 1961)

[2025-11-26]

ショパン: ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 Op.21(Chopin:Piano Concerto No.2 in F minor, Op.21)(P)ジーナ・バッカウアー:アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Con)Antal Dorati London Symphony Orchestra Recorded on June, 1964)

[2025-11-24]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第12番変ホ長調, Op.127(Beethoven:String Quartet No.12 in E Flat major Op.127)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-11-21]

ハイドン:弦楽四重奏曲第31番 変ホ長調, Op.20, No1, Hob.3:31(Haydn]String Quartet No.31 in E flat major, Op.20, No1, Hob.3:31)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1938年6月5日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on June l5, 1938)

[2025-11-19]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第21番「ワルトシュタイン」 ハ長調 Op.53(eethoven:Piano Sonata No.21 in C major, Op.53 "Waldstein")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)