Home|マルコム・サージェント(Malcolm Sargent)|ホルスト:東洋組曲「ベニ・モラ」作品29の1

ホルスト:東洋組曲「ベニ・モラ」作品29の1

マルコム・サージェント指揮 BBC交響楽団 1956年8月29日録音

Holst:Beni Mora - Oriental Suite Op.29 No.1 [1.First Dance]

Holst:Beni Mora - Oriental Suite Op.29 No.1 [2.Second Dance]

Holst:Beni Mora - Oriental Suite Op.29 No.1 [3.Finale : in the Street of the Ouled Nails]

インド哲学に傾倒した頃の作品

もしかしたら、出版の都合でひとまとめにされただけなのかもしれません。

この「東洋組曲 ベニ・モラ」と題された作品は、ホルストがインド哲学に興味を持った頃に書かれた作品らしいです。ですから、この「東洋」というのはあくまでも観念的なものであり、東洋風の音階をもとに音楽が作られているわけではありません。西洋風の素材を使って東洋的な雰囲気を作ってみました・・・みたいな音楽です。

それに、なんと言っても終曲のタイトルが「ウレド・ナイルの街において」ですからね!!東洋人からすれば、ナイルの街の何処が東洋やねん!と大阪弁で突っ込みを入れたくなるのですが、20世紀初頭においても西洋人の東洋認識なんてこんな程度だったということでしょう。

- 第1の踊り

- 第2の踊り

- 終曲 - ウレド・ナイルの街において

いわゆる「手の内」に入った音楽

トルトゥリエのエルガー:チェロ協奏曲を聴き直してみて、指揮者がサージェントであることに気づき、懐かしい思いがしました。高校の同じクラスにクラシック音楽に入れ込んでいる変な奴がいて、カセットデッキを持ち込んでは「これを聴け!」と押しつけるのでみんなから恐れられていたのですが(^^;、何故か私とは波長があったので、その「これを聴け!」という音楽を結構面白く聴いていました。

その友人が「これを聴け!」と押しつけていたのがシベリウスでした。そして、彼はいかにシベリウスという作曲家が偉大な存在であるかを熱っぽく語っていました。

ですから、なけなしの小遣いをはたいてカラヤンの悲愴を買った次に選んだのがシベリウスだったわけです。

ただし、彼が「聴け!」というシベリウスの音楽はいまいちよく分かんないので、できれば一番安いのにしようと言うことで選んだのがニューセラフィムシリーズのサージェント盤だったわけです。

サージェントという人は存命中は結構ブイブイ言わせた人で人気もあり、ビートルズの録音現場にも「ハロー!!」等と訪ねていったりもして話題にもなったりしました。しかし、67年になくなってしまうと急激に認知度は下がってしまい、私がクラシック音楽などというものを聞き始めた70年代中頃には「セラフィムシリーズ」という廉価版の看板指揮者になっていました。そして、世がLPレコードからCDへと移行しはじめた80年代にはいると、本当に過去の人になってしまいました。

さて、どうしてそんな事になったのかと不思議にも思ったので、EMIを中心として残された彼の録音をある程度まとめて聞き直してみました。そして、その結果としてある事実に気づかされました。

サージェントという人はイギリスの作曲家の良き理解者であり支持者でもありました。エルガー、ホルスト、ブリテン等というそれなりに認知度のある作曲家だけでなく、ウォルトンやヴォーン=ウィリアムズ、さらにはアフリカ系イギリス人のサミュエル・コールリッジ=テイラー等の作品も熱心に取り上げています。

また、合唱の指揮者としてスタートしたこともあって、合唱を伴った作品の扱いは得意としていて、メンデルスゾーンの「エリヤ」、ヘンデルの「メサイア」という定番だけでなく、エルガーも「ゲロンティアスの夢」やウォルトンの「ベルシャザールの饗宴」などと言うレアな作品もよく取り上げています。

そして、そう言うレアではあるけれども、彼にとっては「手の内」に入った音楽では、非常にアグレッシブな演奏を聴かせてくれます。言葉をかえれば、自信満々に「自分の音楽」を展開してくれていて聞きごたえは十分にあります。

ところが、それが一転してベートーベンやシューベルトみたいな、いわゆるドイツ・オーストリア系の正統派の音楽になると、急に行儀良くなるのです。例えば、1960年に録音したベートーベンの3番「エロイカ」やシューベルトの「未完成」になると、いわゆる楷書風のさらっとした音楽になってしまっています。それを趣味の良い外連味のない音楽と評することも出来るのでしょうが、こういう二つの顔を見せつけられると「内弁慶」という言葉が頭の上を過ぎらざるを得ません。

そして、クラシック音楽の世界というのは、辺境部分でどんなに素晴らしい演奏を聴かせても、ドイツ・オーストリア系の正統派の部分でそれなりの実績を残さないと、早晩その存在は忘れ去られるという「悲しい現実」に行き当たることになるのです。

もちろん、その事の是非、または価値判断は保留しますが、この事実に思い当たったときに思い浮かんだ顔が「OZAWA」でした。

もちろん、彼に対する評価が今後どうなっていき、どのような形で定着していくのかは私如きが云々するよう話ではありません。しかし、彼のディスコグラフィを眺めてみれば、ベートーベンの欠落はあまりに大きいと言わざるを得ません。

と言うことで、話がいささか横にそれましたが、今回紹介した一連のホルストの作品と、イギリス人が大好きだったシベリウスにの音楽に関しては、完全に「手の内」に入った音楽です。少なくとも、こういう録音だけは、後世にも引き継いでいきたいものだとは思います。

特にホルストの「惑星」は数ある同曲異演盤の中でも十分すぎるほどの存在価値がある演奏です。もちろん、昨今の録音と較べればオケのアンサンブルの精度にはもう少し注文をつけたくなる部分ありますが、普通に人間が演奏してるならば、この程度の精度もあれが十分です。逆に精度は上がっているものの、蒸留水のような無味無臭の響きを聞かれるよりははるかに好ましく思えます。

その事はシベリウスの交響曲に言えます。歌うべきところはしっかり歌っている、そして畳み込むべきところはしっかりとオケを追い込んでいる人間味溢れる演奏は聴いていて実に楽しいのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-07]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)

[2025-12-04]

フォーレ:夜想曲第7番 嬰ハ短調 作品74(Faure:Nocturne No.7 in C-sharp minor, Op.74)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-02]

ハイドン:弦楽四重奏曲第32番 ハ長調, Op.20, No.2, Hob.3:32(Haydn:String Quartet No.32 in C major, Op.20, No.2, Hob.3:32)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1931年12月2日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on December 2, 1931)

[2025-11-30]

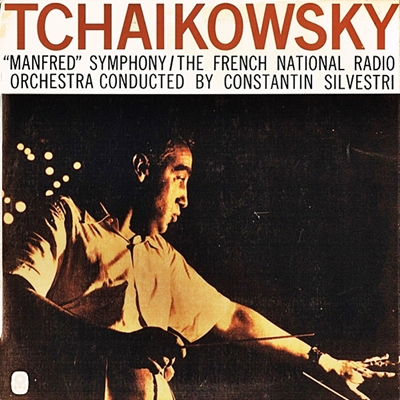

チャイコフスキー:マンフレッド交響曲 ロ短調 作品58(Tchaikovsky:Manfred Symphony in B minor, Op.58)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 フランス国立放送管弦楽団 1957年11月13日~16日&21日録音(Constantin Silvestri:French National Radio Orchestra Recorded on November 13-16&21, 1959)

[2025-11-28]

ベートーベン:交響曲第8番 ヘ長調 作品93(Beethoven:Symphony No.8 in F major ,Op.93)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年5月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on May, 1961)

[2025-11-26]

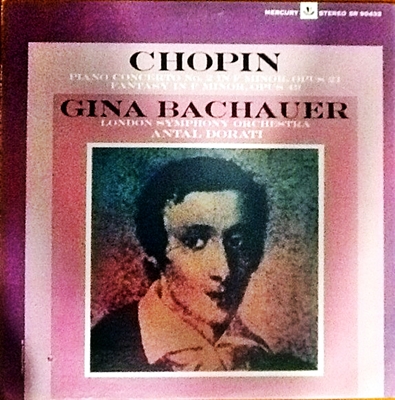

ショパン: ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 Op.21(Chopin:Piano Concerto No.2 in F minor, Op.21)(P)ジーナ・バッカウアー:アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Con)Antal Dorati London Symphony Orchestra Recorded on June, 1964)

[2025-11-24]

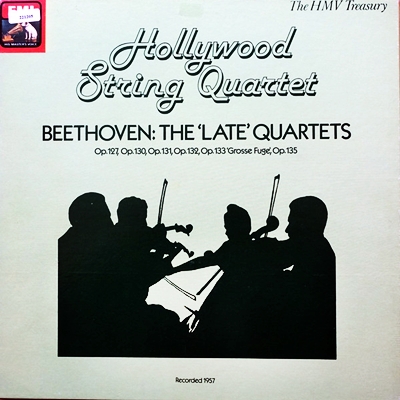

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第12番変ホ長調, Op.127(Beethoven:String Quartet No.12 in E Flat major Op.127)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-11-21]

ハイドン:弦楽四重奏曲第31番 変ホ長調, Op.20, No1, Hob.3:31(Haydn]String Quartet No.31 in E flat major, Op.20, No1, Hob.3:31)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1938年6月5日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on June l5, 1938)

[2025-11-19]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第21番「ワルトシュタイン」 ハ長調 Op.53(eethoven:Piano Sonata No.21 in C major, Op.53 "Waldstein")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)