Home|セル(George Szell)|ベートーベン:交響曲第8番 ヘ長調 作品93

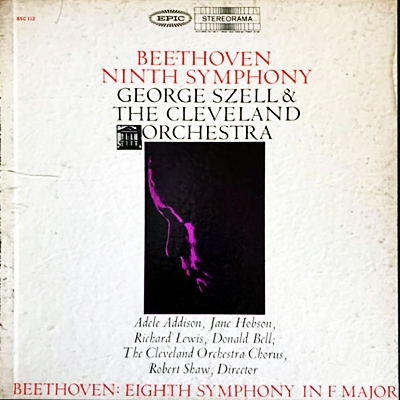

ベートーベン:交響曲第8番 ヘ長調 作品93

ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1961年4月15日録音

Beethoven:交響曲第8番 ヘ長調 作品93 「第1楽章」

Beethoven:交響曲第8番 ヘ長調 作品93 「第2楽章」

Beethoven:交響曲第8番 ヘ長調 作品93 「第3楽章」

Beethoven:交響曲第8番 ヘ長調 作品93 「第4楽章」

谷間に咲く花、なんて言わないでください。

しかし、4番の方は、カルロス・クライバーによるすばらしい演奏によって、その真価が多くの人に知られるようになりました。それだけが原因とは思いませんが、最近ではけっこうな人気曲になっています。

たしかに、第一楽章の瞑想的な序奏部分から、第1主題が一気にはじけ出すところなど、もっと早くから人気が出ても不思議でない華やかな要素をもっています。

それに比べると、8番は地味なだけにますます影の薄さが目立ちます。

おまけに、交響曲の世界で8番という数字は、大曲、人気曲が多い数字です。

マーラーの8番は「千人の交響曲」というとんでもない大編成の曲です。

ブルックナーの8番についてはなんの説明もいりません。

シューベルトやドヴォルザークの8番は、ともに大変な人気曲です。

8番という数字は野球にたとえれば、3番、4番バッターに匹敵するようなスター選手が並んでいます。そんな中で、ベートーベンの8番はその番号通りの8番バッターです。これで守備位置がライトだったら最低です。

しかし、ユング君の見るところ、彼は「8番、ライト」ではなく、守備の要であるショートかセカンドを守っているようです。

確かに、野球チーム「ベートーベン」を代表するスター選手ではありませんが、玄人をうならせる渋いプレーを確実にこなす「いぶし銀」の選手であることは間違いありません。

急に話がシビアになりますが、この作品の真価は、リズム動機による交響曲の構築という命題に対する、もう一つの解答だと言う点にあります。

もちろん、第1の解答は7番の交響曲ですが、この8番もそれに劣らぬすばらしい解答となっています。ただし、7番がこの上もなく華やかな解答だったのに対して、8番は分かる人にしか分からないと言う玄人好みの作品になっているところに、両者の違いがあります。

そして、「スター指揮者」と呼ばれるような人よりは、いわゆる「玄人好みの指揮者」の方が、この曲ですばらしい演奏を聞かせてくれると言うのも興味深い事実です。

そして、そう言う人の演奏でこの8番を聞くと、決してこの曲が「小粋でしゃれた交響曲」などではなく、疑いもなく後期のベートーベンを代表する堂々たるシンフォニーであることに気づかせてくれます。

ベートーベンの交響曲って、こんなに素敵な音楽だったんだ!!

テレビ朝日で「関ジャニの仕分け∞」という番組をやっています。この番組の中でプロの歌手に子どもや芸人さんがカラオケで挑戦するというコーナーがあります。例えば、

歌手:葛城ユキに歌うま芸人:阿佐ヶ谷姉妹・渡辺が葛城ユキの持ち歌である「ボヘミヤン」で挑戦するとか

歌手:日野美歌に歌うまキッズのさくらまや(15)が日野美歌の持ち歌である「氷雨」で挑戦する

というようなコーナーです。

はじめは、何かの偶然で聞き始めたのですが、これが実に面白いので、最近はこのコーナーがあると必ず録画をするようにしています。

面白いことに、自分の持ち歌を歌った歌手の方がよく負けます。

勝ち負けはカラオケの採点機能が判断します。私はカラオケには行かない人なので世の中にこんな面白い機械があるなんて知らなかったのですが、実に凄い機械です。

まず、採点基準の原則は音符を外すか外さないかです。スコアに忠実に歌えば歌うほど得点は高くなります。しかし、一音もはずさに歌ったとしても100点満点にはなりません。それに加えて、「こぶし」とか「しゃくり」とか「ロングトーン」というような、歌を美味しく聴かせるような要素がないと加点されないので得点は伸び悩みます。

つまりは、スコアに忠実に歌うことは大前提ですが、そこに加えてその作品が持っている美味しい部分を上手く表現しきらないと高得点にならないのです。一昔前のカラオケの採点機能はスコアへの忠実度だけが対象だったので、歌を聴いて受ける感銘と得点が必ずしも一致しなかったのですが、最近の得点機能はそのような違和感を感じることは非常に少なくなっています。

前ふりが長くなってしまいました。(^^;私が面白いと感じたのはそのような採点機能の凄さではありません。

そうではなくて、この勝負の中で歌われる歌が、どれもこれも「あれっ?この歌ってこんなに素敵な音楽だったかな?」と思ってしまうほどに素晴らしいのです。そして、その素晴らしさは、時には「おおーっ!!」と呻ってしまうほどの凄さだったりするんです。観客席にはその歌を聴いて泣いてしまっている人もいたりするんですが、それがやらせだなどと微塵も思わせないほどにの凄さなのです。

それはもう、日頃聞き慣れた歌とは全く別物になってしまっているのです。

歌手というのは、自分の持ち歌ならばコンサートなどで結構崩して歌っていることが多いです。理由は簡単で、その方が楽だからです。つまり、自分が歌いやすいように適当に音楽を崩して歌い、その崩しを自分のテクニックだと思っている場合が多いのです。

ところが、この勝負でそんな歌い方をすると驚くほど得点が出ません。

最初の頃は、それでも自分のスタイルを崩さずに思い入れたっぷりに大熱唱する歌手もいたのですが、その独りよがりの盛り上がりに反して得点の方は驚くほどの低さだったりしました。

そんな悲惨な光景を何度も見せつけられると、歌手の方も本気でスコアを見直し、自分の癖を全てリセットして本番に望むようになります。当然のことながら、挑戦者の方は最初からスコアだけを頼りに高得点を狙ってきますから「崩し」なんかは入る余地もありません。この二人が本番ではガチンコでぶつかるのですから、これはもう聞き物です。(ちなみに、どうでもいいことですが、この勝負の中から無類の強さでのし上がってきたのが「May J.」です。まさに「歌姫」です。)

おそらく歌っている方は大変だと思います。抑えるべきポイントが山ほどあって、気持ちよく歌い上げているような場面などは皆無なんだろうと思います。いわば、不自由の極みの中で音楽を整然と構築し、さらにはその内容が聞き手にキチンと伝わるようにあらゆるテクニックを計算通りに駆使し続けなければならいなのです。

ところが、そう言う不自由の極みの中で歌い上げられた音楽の何という素晴らしさ!!

手垢にまみれた音楽が、本当にまっさらになってキラキラと魅力を振りまいているのです。

そして、思うのです。

「この歌ってこんなに素敵な音楽だったんだ!!」

クラシック音楽とは何の関係もない話にここまでお付き合いいただいてありがとうございます。

しかし、鋭い人は、どうしてこんな事を言いだしたのかは感づいてくれたと思います。

セル&クリーブランド管によるベートーベン演奏の素晴らしさは、この「関ジャニの仕分け∞」で全て説明できるのです。

手垢にまみれたベートーベンの音楽から手垢の部分を全てリセットし、もう一度スコアだけを頼りにベートーベンの素晴らしさを探究した演奏、それがセルとクリーブランド管による交響曲全集でした。ですから、その演奏からは「あざとい見栄」や「独りよがりの思い入れな」どは一切きれいに洗い流されています。

ですから、そう言う見栄や思い入れが好きな人にとってはあまりにも愛想のない演奏と聞こえます。しかし、ベートーベン姿をスコアに即してもう一度再構築しようとしたこの試みは、ある意味ではベートーベン演奏の再出発地点と言っていいほどの重みを持った演奏だったとも言えます。

ですから、私はこのコンビによる録音を始めて聞いたときにこう思ったのです。

「ベートーベンの交響曲って、こんなに素敵な音楽だったんだ!!」

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2014-07-20:ヨシ様

- セルのベートーベンは本当に素晴らしいですね。

基本であり基準でもあります。

最近の演奏はオーケストラの技術は格段に進歩しましたが

指揮が弱い。個性がないような気がします。

最もセルのような偉大な指揮者と比べること自体無意味ですが…

2020-07-30:コタロー

- 今日はジョージ・セルの没後50年を迎えますね。そこで、セルを偲ぶにあたって、彼の演奏の特徴がよく表れていると思われるこの曲を選んでみました。

この交響曲、なかなかの曲者で、並みの指揮者が振ると、単に先祖返りしただけのこぢんまりとした音楽に聴こえてしまいがちです。

ひるがえって、セルはリハーサルの際、常時「リズム、リズム、そしてアーティキュレーション」と語っていたそうですね。それにしても、全曲を通してセルのあらゆる指示がオーケストラの隅々にまで徹底して行き渡っている様は、実に驚嘆に値します。そのため、ベートーヴェンがこの交響曲に仕組んださまざまな工夫がズバリ解き明かされるのです。これはまさに聴いていて胸のすく演奏です。

おかげで、私はこの曲に関しては、セルの演奏以外受け付けなくなってしまいました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)