クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ハイドン:交響曲第45番嬰ヘ短調 告別」(Haydn:Symphony No.45 in F-sharp minor, Hob.I:45 "Farewell")

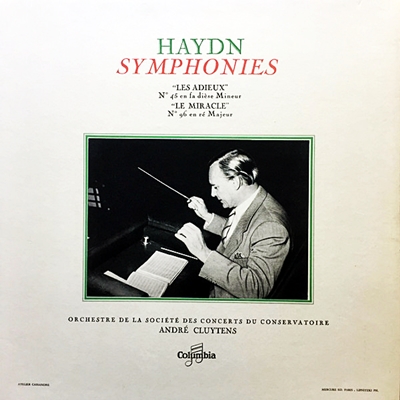

アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団 1955年9月21日&10月4日録音(Andre Cluytens:Orchestre de la Societe des Concerts du Conservatoire Recorded on September21 & October 4, 1955)

Haydn:Symphony No.45 in F-sharp minor, Hob.I:45 "Farewell" [1.Allegro assai]

Haydn:Symphony No.45 in F-sharp minor, Hob.I:45 "Farewell" [2.Adagio]

Haydn:Symphony No.45 in F-sharp minor, Hob.I:45 "Farewell" [3.Menuetto. Allegretto]

Haydn:Symphony No.45 in F-sharp minor, Hob.I:45 "Farewell" [4.Finale. Presto - Adagio]

帰りたいよー!

耳タコの人はご容赦あれ。

ハイドンが使えていたエステルハージ候は夏になると、湖を見渡す風光明媚な場所にたてられたエステルハーザ宮で過ごすことが習慣となっていました。この宮殿はフランスのヴェルサイユ宮殿をモデルとしたものだったのですが、建設当初はかなり手狭で、多くの楽員は家族を連れて行くことが出来ず、単身赴任を強いられていました。

通常、一年の半分をこの宮殿で過ごすのが通例だったので、これは多くの楽員にとってかなり不便であると同時に負担でもあったようです。

ところが、1772年の滞在は、どういう訳か、通常の6ヶ月が経過してもエステルハージ候は帰ろうとせず、単身赴任の延長は2ヶ月を超えるようになってしまいました。これには、さすがに多くの楽員から不満の声が起こり、楽長であったハイドンに何としてくれと言う訴えが殺到するようになりました。

しかし、封建制度のもとで、主君である候に面と向かって苦情を訴えることも出来ませんから、それを音楽を通して婉曲に伝えようとして作曲されたのがこの「告別」と題された交響曲でした。

目玉は最終楽章です。

最初はプレストで、何の変哲もない通常の終曲という風情で音楽が始まります。この音楽が属音上で半終止し、その後フェルマータ休止をはさんでアダージョの音楽が始まります。言うまでもないことですが、交響曲の終わりはプレストのまま華やかに終わるのが普通ですから、これは明らかに「異様」です。

きっとエステルハージ候もこれは「普通」じゃないとすぐに気づいたはずです。

しかし、ハイドンの趣向はさらに手がこんでいました。

彼は、この後、譜面台の蝋燭を吹き消して楽員が次々と退場していくように指示したのです。

第1オーボエと第2ホルンから始まって、次々と楽員が去っていきます。そして、最後の14小節は二人の第1ヴァイオリンだけが寂しげに演奏を続け、消えるように音楽が終わると、その二人も蝋燭を吹き消して去っていきます。

まさに「そして、誰もいなくなった」です。

この曲が実際に演奏されると、その意味するところを悟った候は、その翌日に休暇を与えて全員を帰郷させたそうです。

ただし、この「告別」というタイトルはハイドンがつけたものではなく、18世紀の終わり頃に後世の人がつけたもののようです。

クリュイタンスのハイドン

クリュイタンスがコンセルヴァトワールのオケを指揮して演奏するハイドンというものがどのような音楽になるのか、私の頭の中では今一つうまくイメージができませんでした。

ハイドンの交響曲というのはハイドンという超一流の職人の手による結晶のような音楽です。その精巧な職人の技を聞き手に伝えるのは至難の業ですし、さらに困ったことに、それを十全に果たしたからと言って必ずしも聞き手から絶大なブラヴォーをもらえるような音楽でもないのです。さらに困ったことに、その演奏にいささかでも不備があるのならば、その音楽は途端につまらないものになってしまうという特徴も持っています。

最高にうまく演奏できても聞き手にはまあまあ面白い音楽だね、くらいにしか受け入れられることが多くて、不備があれば見事なまでにその不備を暴き立ててしまうところがあるのです。

頑張った割には報いられることの少ない、今風に言ってみればきわめて「コストパフォーマンス」の悪い音楽なのです。しかし、わかる人にはわかるのであって、言ってみれば指揮者とオーケストラの性能試験のような面があり、それ故にコストパフォーマンスが悪くても多くの大物指揮者たちは意外なほどに積極的に録音に挑んでいるのです。

つまり、私の頭の中でイメージがしにくいのは、そういう骨の折れる仕事をコンセルヴァトワールのオケとどういう風に折り合いをつけてクリュイタンスが指揮したのかがイメージしづらかったのです。

ハイドンの精緻さに真正面からチャレンジした代表はセルとクルーブランド管でしょう。しかし、その方向性はコンセルヴァトワールのオケが最も忌み嫌う方向性です。何しろ、あのオケは練習させすぎると本番ではとんでもないことになってしまうのですから、リハーサルのころから取扱要注意のオケなのです。セルみたいにしごきまくったらあとは悪夢のような本番が待っているだけです。

かといって、クレンペラーのように堂々たる構築物にするような音楽は想像もつきませんし、ビーチャムのウィットのようなものはフランスウ風に置き換えるとどこか違うような気がします。軽い洒落たフランス風のノリではハイドンにはならないような気がするのです。

でも結局はそういう軽いフランス風の音楽になるしかないのかなと思って聞き始めたのですが、実際に聞いてみて驚きました。

なるほどこういう手があったのかという感じです。

このレコードの選曲はかなり凝っています。

45番の「告別」と96番の「奇跡」です。何とも不思議なカップリングなのですが、聞いてみてその理由はすぐに分かりました。両方ともに、管楽器を中心して独奏部分が多いのです。そして、その独奏部分はオケのメンバーにゆだねるだけでなく、その独奏がより際立つようにオケをコントロールしているのです。

ですから、オケのメンバーは自分の見せ場が来るとここぞととばかりに嬉しそうに演奏している様子が目に浮かぶようです。

しかし、そういう自由だけではハイドンとしての古典的なたたずまいは崩壊しますから、クリュイタンスは自由は与えながらもぎりぎりのところでその規矩の範囲に収まるように手綱は握っているのです。

おそらく、コンセルヴァトワールのオケを相手にこういう芸当が可能だったのはクリュイタンスだけでしょう。

おそらく、理屈抜きにこれほどにハイドンの楽しさがストレートに伝わる演奏は珍しいのではないでしょうか。

しかし、こういう芸当が可能なハイドン作品は限られていて、すべての作品に共通する方法論でないことも事実です。

調べてみれば、このコンビは50年にも104番の「ロンドン」と94番の「驚愕」というまっとうなカップリングで録音しているのですが、それはおそらく無理やり枠の中に押し込んだようなハイドンで、コンセルヴァトワールのオケはどこか不自由で、結果としていささか小ぢんまりとした音楽になっています。

おそらく、コンセルヴァトワールのオケとして戦後間もない時期だったからか、そのあとの時代ほどには性悪ではなっかたのでしょう。そして、クリュイタンスには意外とドイツ的な資質もありますからそれを理想として録音にのぞんだのかもしれませんが、やはり相性はあまり良くなかったようです。

まあ、そのあたりの判断は最終的には聞き手にゆだねたいとは思いますが、「告別」と「奇跡」は十分に聞くに値する演奏だと私は思います。

よせられたコメント

2024-08-25:tomari

- 静かな終わりかたが印象的です。

しかし実際のエステルハージ候の前ではどんな様子だったのでしょう!

そんなお話は伝わっていますか?

10年くらい前、クリーヴランドオーケスタラのライブ放送をインターネットで聞いていて、大爆笑のエンディングだったのが忘れられません。

指揮はトン・コープマンでしたが、ひとり、ひとり、ステージをあとにしてゆくあたりから、会場の空気が異様な様子(笑うのを我慢している)が伝わってきました。

そして、最後、指揮者が先におさらば、..第一バイオリンと第二バイオリンが1人ずつ静かに曲を終了させて.... そのあと、会場はとんでもない大喝采でした。

アナウンサーのロバートコンラッドが、何が起こったのかをあとから、笑いながら解説してくれました。

ハイドンは、どんな顔をして、指揮をしていたのでしょう!

レコードを聴いていても、ついつい、そんな姿を想像しながらこの曲を楽しみます。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)