クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

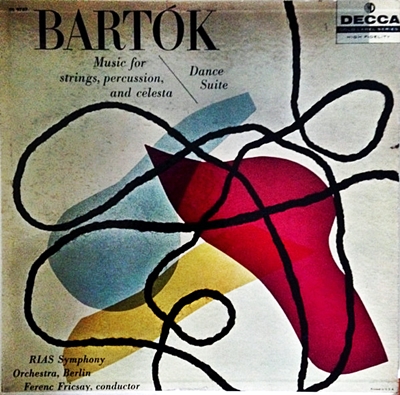

バルトーク:弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽

フリッチャイ指揮 ベルリンRIAS交響楽団 1953年録音

Bartok:弦楽器、打楽器とチェレ

Bartok:弦楽器、打楽器とチェレ

Bartok:弦楽器、打楽器とチェレ

Bartok:弦楽器、打楽器とチェレ

最もバルトークらしい作品

その中で、この作品が取り上げられてフィボナッチ数列による黄金比の適用だとか、中心軸のシステムなんかについて詳細に述べられているそうです。実際、バルトーク自身もそのようなミクロ的視点というか、手法を使ってこの作品を作曲したのでしょうから、そのような分析もまた意味のあることなのでしょうが、聞き手にとってはそのような難しいことを全く知らなくてもこの作品に通底している透明感みたいなものを感じ取ることは容易いことです。そして、実に「厳しい」音楽でもあります。

この作品は2組の弦楽器群とピアノ、さらに各種打楽器という編成です。トラディショナルな観点から見ればかなり変則ではあるのですが、こういうのがバルトークは好きだったようです。4楽章構成からなり、さらにこんな事は書かなくても聞けばすぐに分かるのですが、緩ー急ー緩ー急という流れになっています。こういうシンメトリカルな構成もまたバルトークのお気に入りだったようです。(~ ~;)ウーン

さらに、これまた聞けばすぐに分かるように前半のどこかトラディショナルな世界と後半の民族色の濃い世界がこれまた際だった対比を示していて、こういうのもまたバルトークは好きだったようです。ヽ(´〜`;)ウーン

ということで、その外形においても、鳴り響く音楽の質においても、まさにバルトーク的な世界が堪能できる作品になっているわけです。

ただし、この作品が書かれたのは、ハンガリーを捨ててアメリカに亡命せざるをえなくなるぎりぎりの状態で書かれたことは最後に付け加えておきましょう。そして、弦楽四重奏曲の第6番もそうなのですが、この極限状態の中で書かれた作品には不思議な「聞きやすさ」があります。言葉をかえれば、どこか人肌のぬくもりを感じるような部分がはっきりと表面にあらわれてきているのです。その意味では、初めてバルトークにふれるには「管弦楽のための協奏曲」や「ピアノ協奏曲第3番」などと並んで相応しい作品の一つだといえるかもしれません。

さらに付け加えれば、その聞きやすさは、聞くに耐えないゲンダイ音楽を追い求める人たちからは「妥協」だの「後退」だのと批判されてきた経緯もあるのですが、70年以上も経過してみると、そう言う批判のいかに戯言であったかが誰の目に明らかになったといえると思います。でも、作曲部門のコンクールなんか見ていると明らかでない人もいるなぁ・・・(~。~;)~ ほえ?

人肌のぬくもり

フリッチャイは、その長からぬキャリアの中でバルトークを積極的に取り上げています。

この通称「弦チェレ」以外では「管弦楽のための協奏曲」はいうまでもなく、「舞踏組曲」「カンタータ・プロファーナ」「ヴァイオリン協奏曲」「ディヴェルティメント」「2つのポートレート」「ピアノ協奏曲全3曲」「青ひげ公の城」あたりを録音しています。とりわけ、ケサ・アンダとのコンビで録音したピアノ協奏曲は長くこの作品のスタンダード的なポジションにありました。

残念ながら、ユング君はフリッチャイのよい聞き手ではありませんので、上述した録音はすべて聞いているわけではありません。しかし、その多くない経験を通して感じるのは、人肌のぬくもりです。バルトークという人は、ともすれば作品そのものにそのようなものを意図的に拒絶している部分もあるのですが、それでもフリッチャイはそのような作品でもどこかに人肌のぬくもりを感じさせてくれます。

たとえば、この弦チェレなどは、ブーレーズなんかはもっと上手に再現してくれて、それはそれで素晴らしいとは思うのですが、時にそう言う演奏には蒸留水のような味気なさを感じてしまうこともあります。そんなときに、このフリッチャイの演奏を聴くと何ともいえない居心地の良さを感じてしまいます。

ライナーやブーレーズのような演奏に物足りなさを覚えたときには、是非一度は手を伸ばしてもらいたい録音です。

なお、表記の「ベルリンRIAS交響楽団」とは現在の「ベルリン放送交響楽団」のことです。同楽団は1953年までは「ベルリンRIAS交響楽団」と名乗っていましたので、そのような歴史的経緯を尊重しました。

よせられたコメント

2008-11-20:コンブリオ

- 素晴らしい演奏です、私が聴いた中では1番素晴らしいです。久しぶりに興奮しました。最近、ブーレーズの演奏が期待はずれだったので、余計に良く感じたのかもしれません。明解でストレートでカッコいい演奏です。いっそうこの曲が好きになりました。埋もれた名演!

2010-03-13:Kyoji

- すごく綺麗な演奏ですね。特に第一楽章は美しいです。

音も60年前に録ったとは思えませんね

ただ、第二楽章がよくいえば「上品に」まとまっていますが、悪くいうと少し荒々しさが足りない気もします。リズムの激しさもバルトークの魅力だと思いますので

(4楽章はよかったですけどね)

とはいえ、私もブーレーズの演奏よりは好きです。

ありがとうございました。

2010-08-28:ほんのむし

- いま遅い夏休みで帰省中です。また仕事先に戻ると、下宿はネットの接続もしていないので、府立図書館へ行き、このサイトは聞くことしかできません。そこでこの帰省中にできるだけダウンロードさせていただいて、冬休みまで繰り返し楽しもうという魂胆です。でも、こんなにわがままな利用をさせていただいていいんでしょうか。バルトークは大好きで、25年ほど前だったか、フリッチャイによるピアノ協奏曲全集、オケコンなどの入った輸入盤を購入しました。アンダのモーツアルトの協奏曲の弾き振りが暖かくて穏やかで節度があって好きだったし、ラーンキの弾いたバルトークの3番を好きになっていたからです。バルトークはオケコン、ピアノ協奏曲3番など今でもよく聞きます。今、後者はブロンフマン、サロネン、LAPOのものをよく聞きます。でも、フリッチャイ、アンダのような緊張感、重さは影も形もありません。時代のせいで歌のスタイル、祈りの形も「軽やかー」になっちゃったということなのでしょうか。フリッチャイの時代って、大戦の傷も癒えないまま、米ソの対立も激しく、ベルリン封鎖とかあった、って、いまではもう歴史上のお話になってしまいました。でも、みんなが真剣にならざるをえず緊張感があった時代って、そんな簡単に忘れられません。ナチスに噛み付いて故国を追われた闘士バルトークも、後期では平和への祈りが重要な要素ですもんね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)