クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ベートーベン:交響曲第3番 変ホ長調 作品55「英雄」

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 ウィーン・プロ・ムジカ管弦楽団 1953年録音

Beethoven:Symphony No.3 in E flat major, Op.55 "Eroica" [1.Allegro Con Brio]

Beethoven:Symphony No.3 in E flat major, Op.55 "Eroica" [2.Marcha Funebre; Adagio Assai]

Beethoven:Symphony No.3 in E flat major, Op.55 "Eroica" [3.Scherzo. Allegro Vivace; Trio]

Beethoven:Symphony No.3 in E flat major, Op.55 "Eroica" [4.Allegro Molto; Poco Andante; Presto]

音楽史における最大の奇跡

その様な文学的意味づけを持ってこなくても、この作品こそはそれまでの形式にとらわれない、音の純粋な芸術性だけを追求した結果として生み出された雄大にして美しい音楽なのですから。

それゆえに、この作品は「音楽史上の奇蹟」と呼ばれるのです。

それでは、その「音楽史上の奇蹟」と呼ばれるのはどんな世界なのでしょうか?

まず一つめに数え上げられるのは主題の設定とその取り扱いです。

ベートーベン以前の作曲家がソナタ形式の音楽を書こうとすれば、まず何よりも魅力的で美しい第1主題を生み出すことに力が注がれました。

しかし、ベートーベンはそれとは全く異なる手法で、より素晴らしい音楽が書けることを発見し、実証して見せたのです。

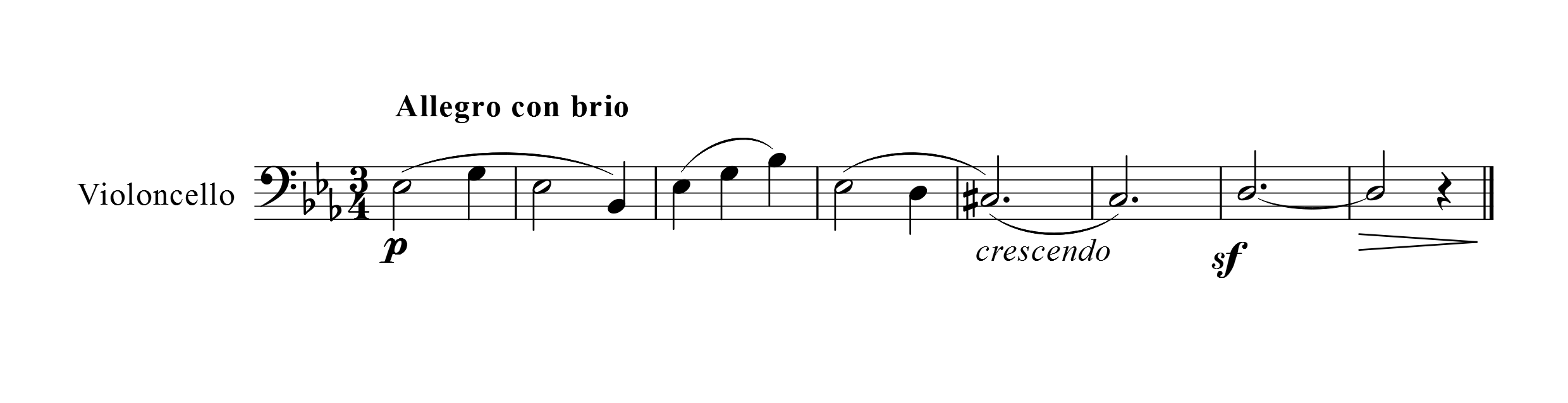

冒頭の二つの和音に続いて第1楽章の第1主題がチェロで提示されます。

第1楽章の主題

「運命」がたった4つの音を基本的な構成要素として成立したことと比べればまだしもメロディを感じられますが、それでもハイドンやモーツァルトの交響曲と比べればシンプルきわまりないものです。

それは、もはや「主題」という言葉を使うのが憚られるほどにシンプルであり、「構成要素」という言葉の方が相応しいものです。

しかし、そんな小難しい理屈から入るよりは、実際に音楽を聞いてみれば、このシンプルきわまりない構成要素が楽章全体を支配していることをすぐに了解できるはずです。

もちろん、これ以外にもいろいろな楽想が提示部に登場しますが、この構成要素の支配力は絶対的です。

そして、この第1主題に対抗するべき柔和な第2主題が登場してきてもその支配力は失われないのです。

ベートーベンは音楽の全てがこの構成要素から発し、そしてその一点に集中するようにな綿密な設計に基づいて交響曲を書き上げるという「革新」をなしえたのです。

そして、第5番「運命」ではたった4つの音を基本的な構成要素として巨大な交響曲全体を成立させるという神業にまで至ります。単純きわまる構成要素を執拗に反復したり、その旋律を変形・重複させたり、さらには省略することで切迫感を演出することで、交響曲の世界を成立させてしまったのです。

音楽において絶対と思われた「歌謡性」をバラバラの破片に解体し、その破片を徹底的に活用することで巨大な建築物を作り上げる手法を編み出してしまったのです。

しかしながら、これが「奇蹟」の正体ではありません。それは正確に言えば「奇蹟」を実現するための「手段」でした。

二つめに指摘しなければいけないのは、「デュナーミクの拡大」です。

もちろん、ハイドンやモーツァルトの交響曲においても「デュナーミク」は存在しています。

「デュナーミク」とは日本語にすると「強弱」と言うことになるのですが、つまりは強弱の変化によって音楽に表情をつける事を意味します。通常はフォルテやピアノと言った指示やクレッシェンド、ディミヌエンドなどの記号によって指示されるものです。

ベートーベンはこの「デュナーミク」の幅を飛躍的に拡大してみせたのです。

主題が歌謡性に頼っていれば、そこで可能なデュナーミクはクレッシェンドかディミヌエンドくらいです。音量はなだらかに増減するしかなく、そこに急激な変化を導入すれば主題の形は壊れてしまいます。

しかし、ベートーベンはその様な歌謡性を捨てて構成要素だけで音楽を構成することによって、未だ考えられなかったほどにデュナーミクを拡大してみせたのです。

そして、それこそが「奇蹟」の正体でした。

構成要素が執拗に反復、変形される過程で次々と楽器を追加していき、その頂点で未だかつて聞いたことがないような巨大なクライマックスを作りあげることも可能となりました。

延々とピアニッシモを維持し続けた頂点で突然のようにフォルティッシモに駆け上がることも可能です。

さら言えば、その過程で短調から長調への転調も可能なのです。

結果として、ハイドンやモーツァルトの時代には考えられないような、未だかつてない大きさをもった音楽が聴衆の前に現れたのです。そして、その「大きさ」を実現しているのが「デュナーミクの拡大」だったのです。

とは言え、この突然の変貌に対して当時の人は驚きを感じつつも、その強烈なインパクトに対してどのように対応して良いものか戸惑いはあったようです。

当時の聴衆にとってこれは異形の怪物ととも言うべき音楽であり、第1、第2というすばらしい「傑作」を書き上げたベートーベンが、どうして急にこんな「へんてこりんな音楽」を書いたのかと訝ったという話も伝わっています。

しかし、この音楽が聞くもののエモーショナルな側面に強烈に働きかける事は明らかであり、最初は戸惑いながら、やがてはその感情に素直となってブラボーをおくることになったのです。

しかしながら、交響曲は複数の楽章からなる管弦楽曲ですから、この巨大な第1楽章受けて後の楽章をどうするのかという問題が残ります。

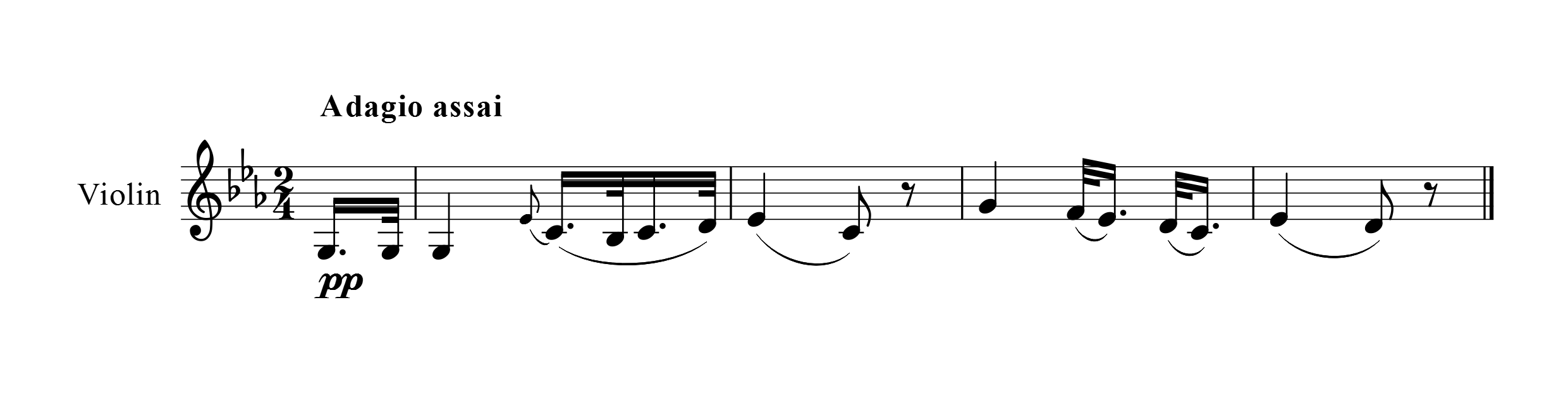

ベートーベンはこの「エロイカ」においては、巨大な第1楽章に対抗するために第2楽章もまた巨大な葬送行進曲が配置することになります。

第2楽章の主題

ベートーベンは、このあまりにも有名な葬送のテーマでしっかりと第1楽章を受け止めます。

しかし、ここで問題が起こります。

果たして、この2つの楽章を受けて続く第3楽章は従前通りの軽いメヌエットでよいのか・・・と言う問題です。

答えはどう考えても「否」です。

そこで、ベートーベンは第2番の交響曲に続いて、ここでも当然のようにスケルツォを採用することになります。

つまりは、優雅さではなくて諧謔、シニカルな皮肉によって受け止めざるを得なかったのです。

ベートーベンはこの「スケルツォ」という形式を初期のピアノソナタから使用しています。しかしながら、その実態は伝統的なメヌエット形式を抜け出すものではありませんでした。

そこでの試行錯誤の結果として、彼は第2番の交響曲でついにメヌエットの殻を打ち破る「スケルツォ」を生み出すのですが、その一つの完成形がここに登場するのです。

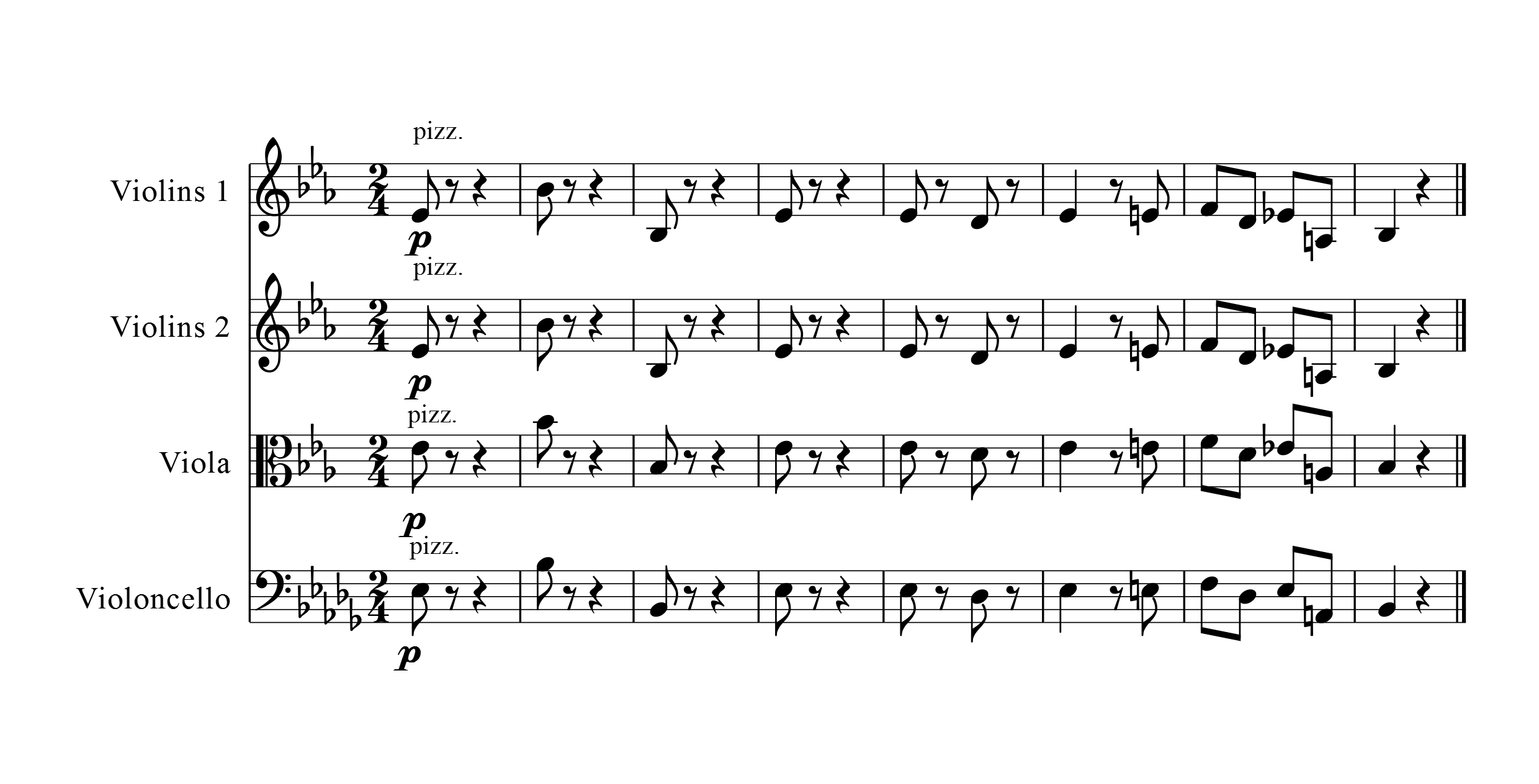

そして、これら全ての3つの楽章を引き受けてまとめを付けるのが巨大な変奏曲形式の第4楽章です。

ベートーベンはこの主題がよほどお気に入りだったようで、「プロメテウスの創造物」のフィナーレやピアノ用の変奏曲などでも使用しています。

第4楽章の主題

しかしながら、交響曲という形式は常に、この最終楽章をどのようにしてけりをつけるのかという事が悩ましい問題として残ることになります。

ありとあらゆる新しい試みと挑戦が第1楽章で為され、それを引き受けるために第2楽章は緩徐楽章で、第3楽章はスケルツォでという「スタイル」が出来上がっても、それらすべてを引き受けて「けり」をつける最終楽章はどうすべきかという「形式上の問題」は残り続けるのです。

ベートーベンはここでは「変奏曲形式」を用いることでこの「音楽史上の奇蹟」を見事に締めくくってみせたのですが、それは必ずしも常に使える手段ではありませんでした。

しかしながら、この「エロイカ」の登場によって、「交響曲」という音楽形式はコンサートの前座を務める軽い音楽からクラシック音楽の王道へと変身を遂げた事は事実です。

そして、それはまさに「これからは新しい道を進もうと思う」と述べた若きベートーベンの言葉が、一つの到達点となって結実した作品でもあったのです。

指揮棒一本を手にした渡り職人

ヤッシャ・ホーレンシュタインと言う名前も今ではかなり忘却の彼方に沈みつつあります。第2次大戦は多くの音楽家に苦難をもたらしたのですが、このホーレンシュタインもその典型のような音楽家人生を強いられました。

ホーレンシュタインはフルトヴェングラーの助手として修行を重ね、若くしてデュッセルドルフ・オペラの音楽総監督に就任するなど順調にキャリアの第一歩を踏み出しています。しかし、1933年にナチスが政権するとユダヤ人だった彼の境遇は一変し、結局はアメリカへの亡命を余儀なくされます。

そして、不思議なのは、戦争が終わってヨーロッパの楽団に復帰するものの最後まで特定の楽団のシェフというポストを得られなかったことです。

もちろん、能力がなければそれも仕方のない話なのですが、残された録音を聞けば分かるように指揮者としての能力は半端ではないことがよく分かります。とりわけ、ブルックナーやマーラーを得意としたことからも分かるように、大規模な編成のオケを完璧にコントロールする能力は抜きんでていたと言われます。(伝聞系なのは彼のマーラーやブルックナーを聞いたのははるか昔のことなので余り記憶がさだかでないからです。^^:)

それ故に、客演指揮だけでその指揮者人生を終わったのですが、どんなオーケストラに招かれてもそれなりの音楽に仕上げてしまうと言う凄技を持っていました。

それは例えてみれば、道具一式を担いで、己の腕一本で各地を渡り歩く「渡り職人」を彷彿とさせます。

つまりは指揮棒一本を手にしてどんなオーケストラに招かれても、そして、その能力に少なくない問題を抱えているオーケストラであっても、コンサート当日までにはそれなりのレベルに上げてしまう職人指揮者だったのです。

それだけに、それほどの能力を持ちながら生涯特定のポストを手に入れることが出来なかったというのは実に不思議な話です。

それとも、そう言う特定のポストにつきまとうあれこれの煩わしい業務をホーレンシュタイン自身が嫌ったのでしょうか。

それにしても、ここで紹介している50年代に録音されたベートーベンを聞くと、あれこれと複雑な思いをかき立てられずにはおれません。

ここで彼が指揮している「ウィーン・プロ・ムジカ管弦楽団」というのは実に怪しげな楽団名であり、渡り職人には「相応しい^^;」オケのように思えます。しかし、この楽団は怪しいオケ等ではなくて、その実態は「ウィーン交響楽団」でした。

では、どうして「ウィーン交響楽団」ではなくて「ウィーン・プロ・ムジカ管弦楽団」とクレジットされたのかと言えば、それは当時の音楽監督だったカラヤンの強い意向によるものでした。つまりは、ウィーン交響楽団はカラヤンが指揮したときにだけ正式な名称を名乗る事が許され、それ以外の指揮者が録音をするときには「ウィーン交響楽団」の名称を使うことをカラヤンが強く禁じたのです。

カラヤンという指揮者は疑いもなく優れた指揮者であったことは認めざるを得ません。しかし、同時に、自分の敵になりそうな人物にはあれこれの政治的手段を使って芽のうちにつみ取ると言うことにも熱心な人物でした。

バーンスタインがベルリン・フィルの指揮台に立てたのは一度しかなかったというのは有名な話です。

そして、このホーレンシュタインと「ウィーン・プロ・ムジカ管弦楽団」との演奏を聞けば、もしも彼がこのオケのシェフとして活躍することが出来ればどれほど素晴らしい成果が残せた事だろうと思わざるを得ません。

低声部をドッシリと鳴らしたヨーロッパの伝統的な響きをウィーン響からひきだしているのは実に見事なのです。このあたり、フルトヴェングラーのもとで修行したという音楽的なルーツを感じてしまいます。

そして、そう言う響きはカラヤンの棒からは引き出せないものでもありました。もっとも、カラヤンにはそのような響きは時代遅れのもので、そんな響きを出す気もなかったでしょうが、それでもおそらくは「出せなかった」のではないかと思われます。

しかしながら、どうしても客演という限界があるのか、もう一歩踏み込むことが出来ずに、最後は手際よくまとめている部分が垣間見られて実に残念です。もっとも、その手際よくまとめたレベルは決して低いものではないので、客演一本でよくぞこれほどの世界を築き上げていったものだとは思います。

ただし、彼の本領が発揮されているのはマーラーやブルックナーです。しかしながら、年を重ねてくると、なかなかそう言う音楽を聞くというのはきつくなってきます。(^^;

とは言え、いつかは聞かざるを得ないなという思いにはさせてくれたベートーベン演奏でした。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)