クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

シューマン:幻想小曲集, Op.73(Schumann:Fantasiestucke, Op.73)

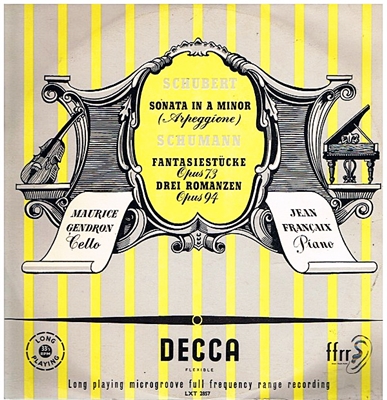

(Cello)モーリス・ジャンドロン (P)ジャン・フランセ 1952年8月18日録音(Maurice Gendron:(P)Jean Francaix Recorded on August 18, 1952)

Schumann:Fantasiestucke, Op.73 [1.Zart und mit Ausdruck]

Schumann:Fantasiestucke, Op.73 [2.Lebhaft, leicht]

Schumann:Fantasiestucke, Op.73 [3.Rasch und mit Feuer]

3つの小曲で一つの全体を形づくっている

今さら言うまでもないことですが、シューマンという人はよほど幻想性に憧れていたのでしょう。

この作品73の幻想小曲集は本来はクラリネットとピアノのための音楽として書かれました。自筆譜では「夕べの小品集」 ("Soileestucke") と題されていたのですが、出版の時に「幻想小曲集」に変えられ、さらにはより広く受け入れてもらえるようにとヴァイオリンやチェロのための編曲譜も「おまけ」でつけられました。

実際、クラリネットにとってはこの作品はかなりの難物のようで、息継ぎの場所を探すのが困難なくらい切れ目なく音が流れていくので、チェロやヴァイオリンのような楽器でもその魅力が十分に味わえたと言うことでしょう。

静かなイ短調で始まるこの作品は先に進むに従ってテンポも上がっていき、最後は感情の高ぶりを示してフィナーレへと向かっていきます。

それは3つの小品につけられた「静かに、感情を込めて"Zart und mit Ausdruck "」-[活発に、軽やかに"Lebhaft, leich"]-「急速に、燃えるように"Rasch und mit Feuer"」と言う指示を見れば一目瞭然です。

つまりは、この作品は小曲集と名づけられていても、基本的には3つの小曲で一つの全体を形づくっているのです。

美しい旋律を何処までも流麗に歌い上げていく

「フランス・チェロ界の至宝」などと言われるわりには、そのディスコ・グラフィを眺めてみると録音には恵まれていないことに気づかざるを得ません。それは、彼よりは一世代前になるピエール・フルニエなどと比較してみればその違いは一目瞭然です。

そして、そこには第2次大戦の影が色濃く落ちていることに気づかされます。

ジャンドロンは貧しい家庭に生まれました。

音楽を志すものにとっては「貧しい」というのは大きなハンデとならざるを得ないのですが、彼には天賦の才があったようでわずか3歳で楽譜が読めるようになったという逸話が残っています。

そして、彼の転機となったのがフォイアマンの演奏会に連れて行ってもらったことでした。彼はその演奏に大きな感動を覚え、自らもチェリストの道を志すことになるのです。

しかし、そのフォイアマンから弟子入りをすすめられても経済的理由で渡米することはかなわず、辛うじて入学できた地元のニース音楽院でも暖房も入らない部屋で生活を続ける必要がありました。

そして、戦争中はレジスタンス活動に加わって収容所送りになりそうになりながらも己の意志を貫き通し、漸く戦争が終わってから演奏活動を行うことが出来るようになり成功をおさめるようになっていきました。

そして、その活動の中でカザルスと出会ったことが彼の2度めの転機となりました。

つまり、ジャンドロンは音楽家となる人にしては珍しいほどの貧しさの中で学び、音楽的にはフォイアマンやカザルスの影響を強く受けているのです。その経歴はフランスの正統派から見ればかなりの変わり種と言わざるを得ません。

そして、戦前においてすでにチェリストとしての地位を確立していて、戦争下においてもパリを中心に演奏活動を続けることが出来たフルニエと較べればその違いは大きかったと言わざるを得ないのです。

さらに言えば、同じフランス人チェリストとして二人の芸風にはかぶるところが大きかったこともジャンドロンにとっては不幸だったのかもしれません。

何しろ、フルニエはその優雅で洗練された演奏によって「チェロの貴公子」と呼ばれていたのです。

そして、ジャンドロンもまた明るく豊かな音色としなやかなフレージングによって「チェロの貴公子」と呼ばれるのですが、やはり分が悪いことは否めませんでした。

しかし、チェロを歌わせることに関しては特別な才能を持っていたようで、それがこういう深い幻想性を持った作品になるとフルニエにはない強みとなっているように思われるのです。

ジャンドロンのチェロはロストロポーヴィッチやシュタルケルのような豪快さはありません。

そういうヴィルトゥオーソ系の演奏にありがちな力ずくの強引さとは距離を置いて、常にある種の余裕としなやかさを保持しながら、作品に内在する感情の動きに会わせて音楽が紡がれていきます。

音を途切れさせることなく、美しい旋律を何処までも流麗に歌い上げていくスタイルはジャンドロンならではの音楽だと言えます。

それから、ピアニストのジャン・フランセの本業は作曲家でした。ですから、彼もまたジャンドロンのスタイルに寄りそい、シューマンの音楽の持つ幻想性に深みを加えています。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)