クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ヘンデル:組曲第6番(第2巻) ト短調 HWV 439

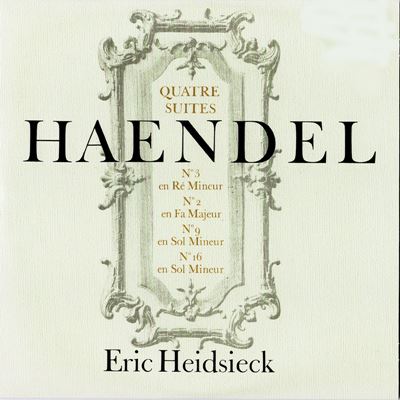

(P)エリック・ハイドシェック:1957年9月30日&10月1日~2日録音

Handel:Keyboard Suite No. 6 (Set II) in G Minor, HWV 439 [1.Allemande]

Handel:Keyboard Suite No. 6 (Set II) in G Minor, HWV 439 [2.Courante]

Handel:Keyboard Suite No. 6 (Set II) in G Minor, HWV 439 [3.Giuge]

寛大なる庇護を受けているこの国に、ささやかな能力で仕えることは私の義務

このヘンデルの「クラヴサン組曲集」も、ロンドンの出版社によって勝手に発行された楽譜に対抗するためにヘンデル自らが編纂を行ってまとめたものでした。そして、今風に言えばいわゆる「海賊版」に対抗するためにイギリス王室から英国における出版特権を獲得しています。この「出版特権」というのがどの様なものかはよく分からないのですが、市中に出回ってしまっている「海賊版」に対抗するためには必要なものだったのでしょう。

それ故に、この組曲集の序文には以下のような言葉が綴られているそうです。

私は次のような何曲かの練習曲を出版せざるを得なくなった。というのは、私の目を盗んでそれらの不正確なコピーが出回っているからである。私はこの作品集を一層有益なものとするために、いくつか新曲を加えた。これらも好意的に受け容れられるものと思っている。寛大なる庇護を受けているこの国に、ささやかな能力で仕えることは私の義務と心得ており、今後も出版を継続するつもりである。

確かに、かなり怒っていますね。

なお、ヘンデルは出版にあたって選び出した旧作に少なくない改訂の手を加えています。さらには新しい楽章を追加したり、既存の楽章を別の楽章に置き換えるというような大幅な編集も行っています。これもまた、海賊版対策という意味もあったかもしれませんが、どうせやるなら自分としても納得のいく最良の作品集として出版したいという思いも強かったのでしょう。

ですから、ヘンデルは組曲のタイプとして全体を4つに分け、そのぞれのタイプごとに対照的な性格を持った2曲を選び出して合計8曲で「組曲集」とする手の込んだ手法をとっているそうです。ただし、その4つのタイプというのがどういうものなのかはあまり詳しく分かりませんでした。(^^;

ざっと見た感じでは、いわゆるプレリュードと舞曲が合わさったものが多いのですが、それぞれにイタリア風とフランス風というグループ分けはあるように思われます。また、プレリュードは持たない作品や、変奏曲形式の楽章が入っているもの等があります。

この「8曲」でひとまとまりとするのはすでにパーセルが行っていたスタイルのようです。

ドイツでは6曲でワンセットという場合が多いのですが、ヘンデルはここではイギリスの流儀に従ったのでしょうか。

ところが、この後に、さらにヘンデルが予測しなかったようなことがおこります。それは、第1集でヘンデルが「この曲集が好評ならば続編を発行する」と書いていたのが原因でした。

まさに、ヘンデルが自ら編纂した第1集は好評だったのですが、まさにそこに目をつけて、件の海賊版業者がヘンデルの未発表の初期作品を勝手にまとめて「組曲第2集」として発行したのです。つまりは、「この曲集が好評ならば続編を発行する」と言うヘンデル自身の言葉を逆手にとって、ヘンデル自身によってまとめられた第1集に対抗するために、海賊版を出版していたロンドンの出版社が新たに「第2集」と銘打って海賊版を発行したのです。

さすがに、このやり方はヘンデルの時代にあってもかなりあくどいやり方と言わざるをえないものでした。

ところが、何があったのかは細かいことは分かりませんが、この「第2集」は発行される直前に海賊版の出版業者が亡くなり、その息子が経営者になるのですが、何故か両者は和解するのです。そして、海賊版であったはずの第2集にはヘンデルの許可が与えられるだけでなく、ヘンデルの意向に従って一部の手直しが行われて、まさにヘンデルが公認する「組曲第2集」に格上げとなったのです。

おそらくは、金銭面でヘンデルが十分に納得するような提案を悪徳業者の息子は行ったのでしょう。

そう言えば、吉田兼好も言っています。

よき友三つあり。

一つには、物くるる友。

二つには医師(くすし)。

三つには、知恵ある友。

まず第1番は「物くるる」人なのですが、それこそは古今東西、時代を超えて変わることのない事実なのかもしれません。

ヘンデル:組曲第6番(第2巻) ト短調 HWV 439

バロック時代の多楽章ソナタのうち、主として舞曲楽章によるものを「ソナタ・ダ・カメラ」と言うそうですが、この作品はまさにその形式にあてはまるそうです。特に「Allemande」と「Courante」はヴァイオリン・ソナタのソロとコンティヌオの対話が見本になっていると言われています。

冒頭のアルマンドの前半はバス上での2声の動機の対話が中心となっています。

それに対して、クーラントは全体的に見てポリフォニックなテクスチュアは目立たないようです。

なお、最終楽章の「Giuge」は実質的には舞曲ではなくて、どちらかと言えばイタリアのソナタ・フィナーレであり、ハレ時代のヘンデルによるイタリア様式の作曲への取り組みの一つと考えられています。

ハイドシェックにとってはお気に入りの作品だった

ハイドシェックはこのヘンデルの作品がよほど気に入っていたようで、コンサートのアンコール曲としても良く演奏していました。もちろん、いわゆる「伝説の宇和島ライブ」と呼ばれるなかでも取り上げています。

また、ヴィルヘルム・ケンプの追悼コンサートでもこのヘンデルの組曲を取り上げています。そして、この50年代と60年代だけでなく70年代にも録音を行っています。

さらに、しつこく付け加えるならば、いわゆるマスター・クラスのレッスンでもこのヘンデルの組曲を良く取り上げていました。

このヘンデルの組曲はヘンデル自身が「何曲かの練習曲」と言っているように、基本的には鍵盤楽器を学ぶ人のための練習曲でした。その意味では、バッハの「二声のインヴェンション」や「三声のシンフォニア」と同じような性格を持った作品といえるかもしれません。

しかし、ヘンデルの場合は舞曲と前奏曲が組み合わさったものが多いので、何処までいっても謹厳なバッハの練習曲よりは楽しく取り組めそうな感じがします。

バッハはそれらの練習曲に対して「まずは2声部をきれいに弾き分けるだけでなく、さらに上達したならば、オブリガートの3声部を正しくそして上手に処理」するという指示を行い、さらには「優れた楽想(インヴェンション)を得るだけでなく、それらを巧みに展開すること、そしてとりわけカンタービレの奏法を身につけ、それとともに作曲の予備知識を得る」という到達目標を示しています。

さらに言えば、彼が残した鍵盤楽器のための作品の大半は弟子のための練習曲という性格を持っていました。

そして、彼はバッハは成果の上がらない弟子たちに「わたしは一所懸命に励んだのだ。一所懸命に励むものは誰でも、このぐらいにはなれるのだ。」と語っていました。

そう言えば、幼い頃にピアノを練習させられていた学生時代の友人は「二声のインヴェンション」なんてのは、その言葉を聞くだけで気分が悪くなると言っていました。(^^;

そう言う意味では、このヘンデルの組曲にはそう言う厳しさはあまり感じられないのは、バッハとヘンデルという二人の個性に起因しているのでしょうか。

ただし、そんな練習曲でも、例えばグールドが「二声のインヴェンション」や「三声のシンフォニア」を演奏すれば、それはただの練習曲どころか高い音楽性を感じさせてくれたものでした。

事情はこのヘンデルの場合も同様で、ハイドシェックの手にかかると、それもまた端正で細やかな感性に溢れた音楽であることを教えてくれるのです。

こういう作品は単純であるが故に誤魔化しがききません。

ですから、この上もなく端正に仕上げたこの若い時代の録音に対して硬さを感じるとして否定的な評価をする人は少なくないようです。しかし、どちらかと言えば「崩し」が入り込んできた後年の演奏よりは好ましく感じる人も多いのではないでしょうか。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)