クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

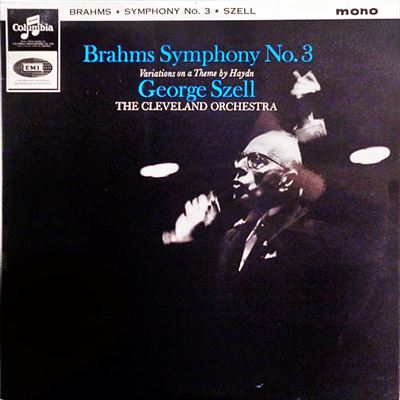

ブラームス:交響曲第3番 ヘ長調 作品90

ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1964年10月16日&17日録音

Brahms:Symphony No.3 in F major, Op.90 [1.Allegro con brio]

Brahms:Symphony No.3 in F major, Op.90 [2.Andante]

Brahms:Symphony No.3 in F major, Op.90 [3.Poco allegretto]

Brahms:Symphony No.3 in F major, Op.90 [4.Allegro]

秋のシンフォニー

理由は簡単で、最終楽章になると眠ってしまうのです(^^;(さすがに、今はそんな事はなくなりましたが・・・)

今でこそ交響曲の最後がピアニシモで消えるように終わるというのは珍しくはないのですが、ブラームスの時代にあってはかなり勇気のいることだったのではないでしょうか。

某有名指揮者が日本の聴衆のことを「最初と最後だけドカーンとぶちかませばブラボーがとんでくる」と言い放っていましたが、確かに最後で華々しく盛り上がると聞き手にとってはそれなりの満足感が得られることは事実です。

そういうあざとい演奏効果をねらうことが不可能なだけに、演奏する側にとっても難しい作品だといえます。

第1楽章の勇壮な音楽ゆえにか、「ブラームスの英雄交響曲」と言われたりもするのに、また、第3楽章の「男の哀愁」が滲み出すような音楽も素敵なのに、「どうして最終楽章がこうなのよ?」と、いつも疑問に思っていました。

つまりは、第1楽章が英雄的な勇壮さを持っていて、第3楽章が際だってメロディックであり、最後はピアニシモで終わると言うことで、全体的なバランスの悪さは否定できないような気するのです、ですから、ブラームスの4曲の交響曲の中でも、そのアンバランス故に、指揮者にとってもオケにとっても難しい作品だといえるでしょう。

しかしながら、ふと気がついたのが、これは「秋のシンフォニー」だという思いです。あー、また私の悪い文学的解釈が始まったとあきれている人もいるでしょうが、まあお付き合いください。

この作品、実に明るく、そして華々しく開始されます。しかし、その明るさや華々しさが音楽が進むにつれてどんどん暗くなっていきます。明から暗へ、そして内へ内へと音楽は沈潜していきます。

そういう意味で、これは春でもなく夏でもなく、また枯れ果てた冬でもなく、盛りを過ぎて滅びへと向かっていく秋の音楽だと気づかされます。

そして、最終楽章で消えゆくように奏されるのは第一楽章の第1主題です。もちろん夏の盛りの華やかさではなく、静かに回想するように全曲を締めくくります。

そう思うと、最後が華々しいフィナーレで終わったのではすべてがぶち壊しになることは容易に納得ができます。

人生の苦さをいっぱいに詰め込んだシンフォニーです。

なかなか初出年が確定できないブラームスのステレオ労音

セル晩年のブラームス録音なのですが、どうにも初出年が特定できません。

一応、各作品の録音年は以下の通りになっています。

- ブラームス:交響曲第1番 ハ短調作 品68;ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1966年10月7日録音

- ブラームス:交響曲第2番 ニ長調 作品73:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1967年1月6日録音

- ブラームス:交響曲第3番 ヘ長調 作品90:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1964年10月16日&17日録音

- ブラームス:交響曲第4番 ホ短調 作品98:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1966年4月8日&9日録音

- ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 作品56a:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1964年10月24日録音

- ブラームス:大学祝典序曲 作品80:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1966年10月28日録音

- ブラームス:悲劇的序曲 作品81:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1966年10月28日録音

このうち、「交響曲第3番」と「ハイドンの主題による変奏曲」がカップリングされて1966年にリリースされているのは確認できたのですが、それ以外はどうやら分売されなかったようで「全集」という形で最初のリリースがされたようなのです。

その「全集」は日本では1968年に発売されていますので、今回の著作権の改悪によってギリギリのところでアウトと言うことになります。問題は、アメリカの方ではこの「全集」がいつリリースされたかなのですが、それがどうにもよく分からないのです。いろいろ調べたのですが、何処を探してもこの全集盤の「リリース年」は「unknown」になっています。

それから、1967年に交響曲第1番がリリースされているのですがモノラル録音なので、これは古い方の演奏の再発の疑いが捨てきれません。第4番に関しては1968年に分売されたようなので、これもまたパブリック・ドメインとなることはありませんでした。

ということで、全てがパブリック・ドメインとなってからこれらの録音はアップしようと考えていたのですが、どうやらそれは難しそうなので、取りあえずパブリック・ドメインになっていることが確定できた「交響曲第3番」と「ハイドンの主題による変奏曲」だけは紹介しておこうかと思います。

まず、この交響曲第3番ですが、セルのブラームス録音の中では最も出来の良い演奏だと言われていますし、それは私も同意します。

確かに、セルのブラームス演奏にはフルトヴェングラーの49年録音のような劇的なドラマ性はありません。

さらに言えば、この交響曲の中では飛び抜けて有名な第3楽章の歌わせ方に関してもワルターのモノラル盤(ニューヨーク・フィルとの1953年録音)にかなうはずもありません。

そのあたりは、いかにセル贔屓の私でも十分に承知しています。

しかしながら、セルの演奏からはブラームスという男の持つ堅固な構築性と、その造形の中に押し込まれたロマン性を実にバランス良く表現していることは認めてほしいと思います。ですから、フルトヴェングラーやワルターのようにパッと聞いただけでその凄さが分かるタイプの演奏ではないと言うことです。

そして、その完成度という点では以前に紹介したコンセルトヘボウを指揮したモノラル盤よりもはるかに優れていることは言うまでもありません。

あの有名な第3楽章も情に流されない繊細で清潔感のある響きを聞かせてくれます。

また、「ハイドンの主題による変奏曲 作品56a」なのですが、これもまた同じくクリーブランド管を指揮した古いモノラル盤に較べればゆったりと聞くことのできる演奏になっています。とはいえ、人によっては、その余裕綽々たる雰囲気にいささか物足りなさを感じるかもしれません。

50年代のセルとクリーブランド管というのは常に強い緊張感を維持していました。

オケはセルの指示に追随するのに必死であり、そんなオケに対してセルもまた容赦なくオケをドライブしていました。その、厳しい緊張感はこのステレオ録音にはありません。何故ならば、60年代にはいるとクリーブランド管の能力はすでに完成期に入っていて、セルのどのような要求に対しても余裕を持って対応することが出来るようになっていったからです。

そして、その事によって、今度は50年代とは逆に、セルがクリーブランド管の完成度の高さの中に取り込まれてしまったような感覚におそわれるのです。

まあ、贅沢と言えば贅沢な話なのですが、はるかなる高みを目指して必死の奮闘を展開しているモノラル録音にはゴリゴリとした必死さ感じられて聞く人の心を魅了するのです。

とは言え、完成度という点ではステレオ録音の方が優れていることは間違いないでしょうし、数あるこの変奏曲の録音の中でもこれはピカイチの存在であることもまた事実なのです。

よせられたコメント

2020-03-10:ジェネシス

- LP時代、レコードジャケットをプレーヤーに立てかけて聴いていました。眺めながら聴いていると、ローラ.ボベスコのフランクは何故か艶っぽく聴こえたし、黄色い欄間の下にベームやヨッフムの顔がアップになっているDG盤は愛想が不足に感じてました。

で、このセルの全集は帽子を被り葉巻を咥えて散歩するブラームスの足元にハリネズミが居る影絵という、独断的に言わせて戴けばブラームスのレコード史上最高のジャケットデザインだと思います。クリーヴランドがドレスデンやバンベルクに聴こえてしまうといえば大袈裟だけれど、瓶底メガネのセルの顔が大写しだと全く違うイメージになったでしょう。

でも、この「第3番」と「ハイドン変奏曲」は別格です、正に最高です。セヴェランスホールの残響が少な目な録音が内声部まで無理なく聴かせてくれて今でもよく聴きます。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)