クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35

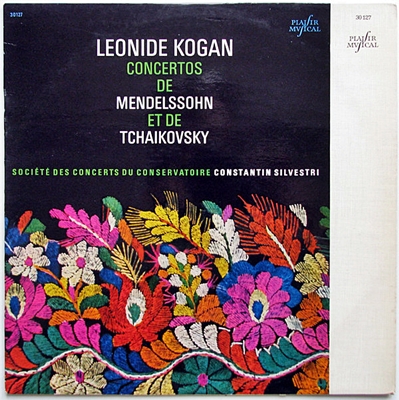

(Vn)レオニード・コーガン:コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1959年録音

Tchaikovsky:Violin Concerto in D major Op.35 [1.Allegro moderato - Moderato assai]

Tchaikovsky:Violin Concerto in D major Op.35 [2.Canzonetta. Andante ]

Tchaikovsky:Violin Concerto in D major Op.35 [3.Finale. Allegro vivacissimo]

これほどまでに恵まれない環境でこの世に出た作品はそうあるものではありません。

これは有名な話のなので詳しくは述べませんが、その精神的なダメージから立ち直るためにスイスにきていたときにこの作品は創作されました。

チャイコフスキーはヴァイオリンという楽器にそれほど詳しくなかったために、作曲の課程ではコテックというヴァイオリン奏者の助言を得ながら進められました。

そしてようやくに完成した作品は、当時の高名なヴァイオリニストだったレオポルド・アウアーに献呈をされるのですが、スコアを見たアウアーは「演奏不能」として突き返してしまいます。

ピアノ協奏曲もそうだったですが、どうもチャイコフスキーの協奏曲は当時の巨匠たちに「演奏不能」だと言ってよく突き返されます。

このアウアーによる仕打ちはチャイコフスキーにはかなりこたえたようで、作品はその後何年もお蔵入りすることになります。そして1881年の12月、親友であるアドルフ・ブロドスキーによってようやくにして初演が行われます。

しかし、ブドロスキーのテクニックにも大きな問題があったためにその初演は大失敗に終わり、チャイコフスキーは再び失意のどん底にたたき落とされます。

やはり、アウアーが演奏不能と評したように、この作品を完璧に演奏するのは当時の演奏家にとってはかなり困難だったようです。

しかし、この作品の素晴らしさを確信していたブロドスキーは初演の失敗にもめげることなく、あちこちの演奏会でこの作品を取り上げていきます。やがて、その努力が実って次第にこの作品の真価が広く認められるようになり、ついにはアウアー自身もこの作品を取り上げるようになっていきました。

めでたし、めでたし、と言うのがこの作品の出生物語と世に出るまでのよく知られたエピソードです。

しかし、やはり演奏する上ではいくつかの問題があったようで、アウアーはこの作品を取り上げるに際して、いくつかの点でスコアに手を加えています。

そして、原典尊重が金科玉条にようにもてはやされる今日のコンサートにおいても、なぜかアウアーによって手直しをされたものが用いられています。

つまり、アウアーが「演奏不能」と評したのも根拠のない話ではなかったようです。

ただ、上記のエピソードばかりが有名になって、アウアーが一人悪者扱いをされているようなので、それはちょっと気の毒かな?と思ったりもします。

ただし、最近はなんと言っても原典尊重の時代ですから、アウアーの版ではなく、オリジナルを使う人もポチポチと現れているようです。

でも、数は少ないです。クレーメルぐらいかな?

<追記:2018年2月>

アウアーのカットと原典版の違いが一番よく分かるのは第3楽章の繰り返しだそうです。(69小節~80小節・259小節~270小節・476小節~487小節の3カ所だそうな・・・)

それ以外にも第1楽章で管弦楽の部分をカットしていたりするのですが、演奏技術上の問題からのカットではないようなので、そのカットは「演奏不能」と評したアウアーを擁護するものではないようです。

ちなみにノーカットの演奏を録音したのはクレーメルが最初のようで、1979年のことでした。

ただし、それを「原典版」と言うのは少し違うようです。

なぜならば、通常の出版譜でもカッとされる部分がカットされているわけではなくて、「カット可能」と記されているだけだからです。

そして、その「カット」は作曲家であるチャイコフスキーも公認していたものなので、どちらを選ぶかは演奏家にゆだねられているというのが「捉え方」としては正しいようなのです。それ故に、79年にクレーメルがノーカット版で録音しても、それに追随するヴァイオリニストはほとんどあらわれなかったのです。

ある人に言わせれば、LP盤の時代にこのノーカット版を聞いた人は「針が跳んだのかと思った」そうです。(^^;

ただし、最近になって、本家本元(?)のチャイコフスキーコンクールではノーカットの演奏を推奨しているそうですから、今後はこのノーカット版による演奏が増えていくのかもしれません。

アウアー門下には多様性を許容し、大切にする「血」が流れていたのかも知れません

コーガンは直接学んだわけではないのですが、「師弟関係」という血統ではハイフェッツと同様にアウアー門下と言うことになります。

そう言う意味では、とびきりのテクニックでもって作品が持つ本質をギリギリのところまで掘り下げて表現しつくすという共通点は、その様な共通の血統から来ているのかと考えてしまいます。

しかしながら、同じ門下からエルマンやミルシテインが出ている事を思い出せば、ことはそれほど簡単ではないことにも気づきます。

確かに、アウアーという人はヴァイオリン演奏に必要な基本的なスキルに関しては非常に厳格だったそうです。それはアウアーからハイフェッツに引き継がれた「音階練習」を思い出せば、その要求がいかほどに高いものであったか容易に知れようというものです。

しかし、ある作品に向き合ったときに生ずるテクニック上の問題については、アウアーは何の解決策も示さなかったと伝えられています。

ただし、そう言うスタンスは最初からそうだったのではなくて、始めの頃は随分と親切にアドバイスを与え、そしてそのアドバイスに基づいた演奏が出来るように厳格な要求を出していたようです。

しかしながら、その様なやり方ではある程度のレベルまで引き上げることは出来ても、それなりに名をなすようなヴァイオリニストは一人も生み出せなかったようです。

そこで、ある時、アウアーは指導方法を180度転換します。

あるパッセージをどのように演奏すればよいのかという困難に弟子が出会ったときには、その解決法を与えるのではなくて、そのパッセージを含んだ作品そのものがどのようにして成立し、さらにはどのような構造を持っているのかを考えさせたのです。

そして、その様に音楽そのものへの理解を深めさせ、その理解に基づいてそのパッセージをどのように演奏すべきかを考えさせたのです。

考えてみれば、聴衆は音楽を聞きに来るのであって、何もコンクールの審査員のように演奏技術の採点をしに来るわけではないのです。どれほど見事にあるパッセージを弾きこなしたとしても、それが音楽の中で息づいていなければただの軽業です。

ですから、そう言う困難に出会ったときには音楽そのものに立ち返り、その上に立って解決法を自分で見つけ出せなければ到底一人前のヴァイオリニストになどはなれるはずはないというスタンスを取るようになったのです。

そう考えてみれば、ハイフェッツもコーガンも、そしてエルマンやミルシテインも、その名前を聞くだけである一つのイメージが浮かぶほどの(あまり好きな言葉ではないのですが)個性があります。

いや、「個性」などと言う曖昧な言葉ではなくて、強いアイデンティティを持っていると言った方がいいのかも知れません。

そして、ハイフェッツとコーガンというのは非常に似通ったアイデンティティを持っていながら、コーガンには音楽というのは自分一人でやるものではないという思いが強かったのかも知れません。

それと比べれば、ハイフェッツはどこまで行っても自分のアイデンティティを貫き通しましたし、時には他の演奏家をもそこへ引きずり込む強さがありました。

しかし、その引きずり込むという行為によって、確かに他では聞けないような強烈な表現主義的な音楽になってしまうことがあって、その強烈さが時には聞き手に強い違和感を与えることもありました。

それと比べれば、コーガンは他者と共鳴します。

そして、その他者がバルシャイのような音楽家だと、恐ろしい方に共鳴してしまうこともあるのですが、他者が常識的な音楽家だと、それはそれなりに折り合うポイントを見つけてしまうのです。

音楽というのは決して自分一人でするものではないというのもまた、コーガンという音楽家のアイデンティティ形づくっていたのでしょう。

そして、アウアー門下という「血統」にはその様な多様性を許容するというか、大切にする「血」が流れていたと言うことなのかも知れません。

ですから、バルシャイとのコンビでモーツァルトのコンチェルトをあんなにも恐い音楽にすることもあれば、シルヴェストリとのコンビで実に豊かな響きで叙情的な音楽に仕上げることも出来るのです。

そして、シルヴェストリもまた世間で言われるような爆裂するだけの指揮者ではなかったのです。

こういうタイプの音楽家は、何か特徴的な演奏を一つ聞いただけで全てが分かったような気になると、それはとんでもない過ちを犯してしまうことになるのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)