クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

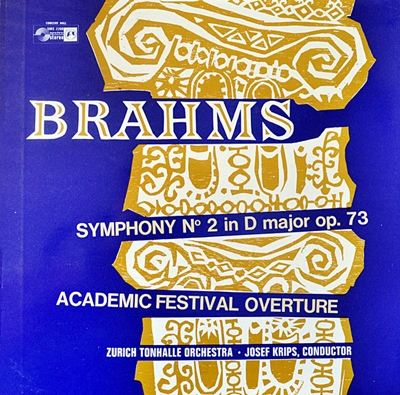

ブラームス:交響曲第2番 ニ長調 作品73&大学祝典序曲 ハ短調 作品80

ヨーゼフ・クリップス指揮 チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団 1960年5月~6月録音

Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73 [1.Allegro non troppo]

Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73 [2.Adagio non troppo]

Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73 [3.Allegretto grazioso (quasi andantino)]

Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73 [4.Allegro con spirito]

Brahms:Academic Festival Overture in C minor, Op.80

ブラームスの「田園交響曲」

第2番はブラームスの「田園交響曲」と呼ばれることもあります。それは明るいのびやかな雰囲気がベートーベンの6番を思わせるものがあるかです。

ただ、この作品はこれ単独で聞くとあまり違和感を感じないでのですが、同時代の他の作品と聞き比べるとかなり古めかしい装いをまとっています。この10年後にはマーラーが登場して第1番の交響曲を発表することを考えると、ブラームスの古典派回帰の思いが伝わってきます。

オケの編成を見ても昔ながらの二管編成ですから、マーラーとの隔絶ぶりはハッキリしています。

とは言え、最終楽章の圧倒的なフィナーレを聞くと、ちらりと後期ロマン派の顔がのぞいているように思うのは私だけでしょうか。

- 第1楽章 Allegro non troppo

冒頭に低弦が奏する音型が全曲を統一する基本動機となっている。静かに消えゆくコーダは「沈みゆく太陽が崇高でしかも真剣な光を投げかける楽しい風景」と表現されることもあります。 - 第2楽章 Adagio non troppo - L'istesso tempo,ma grazioso

冒頭の物憂げなチェロの歌がこの楽章を特徴づけています。 - 第3楽章 Allegretto grazioso (Quasi andantino) - Presto ma non assai - Tempo I

間奏曲とスケルツォが合体したような構成になっています。 - 第4楽章 Allegro con spirito

驀進するコーダに向けて音楽が盛り上がっていきます。もうブラームスを退屈男とは言わせない!と言う雰囲気です。

オケをどれほど追い込んでいっても造形は崩さない強靱な統率力

この録音からはあれこれと複雑な感情が引き起こされます。

まず一つめは60年録音であるにもかかわらず、モノラルだと言うことです。レーベルは「Concert Hall」だと思われるのですが、何とも言えずぞんざいな扱いを受けていたとしか思えません。

さらに驚くのは、最初の音が流れ出した途端「なんんだこれは!」と思ってしまうほどにショボイ響きが聞こえてくる事です。始めは録音のクオリティが低いのが原因かと思ったのですが、少し聞き進んでいくうちにそれが原因ではなくて、オーケストラの方が舐めきっているとしか思えないような態度で録音にのぞんでいるからだと気づきました。

オーケストラの「やる気」というのはその響きに如実に表れます。

若手の指揮者を相手にチンタラチンタラとリハーサルを行っていたベルリンフィルが突然本番さながらの響きに一変したので、何事が起こったのかと周囲を見渡すと、ホールの入り口にフルトヴェングラーが立っていたというのは有名なエピソードです。

クリップスという人は第一線で活躍していた頃から手酷い評価を浴びせかけられてきた人でした。

ウィーンフィルから受けた嫌がらせの数々も、聞いている方の気分が悪くなるほどの悪質なものでした。

そして、そう言う「評価」がクリップスの無能に起因しているのならばそれはそれで仕方のない面もあるのでしょうが、残された録音を聞く限りは何を根拠にしてその様な嫌がらせや手酷い評価を浴びせられるのかが全く分からないのです。

例えば、1956年にルービンシュタインとのコンビで集中的に録音されたベートーベンのピアノ協奏曲の録音は、アメリカの高名な評論家から「クリップスはベートーベンを演奏するには凡庸にすぎる」として「聞くに値しない凡演」と切って捨てられました。

聞けば分かることですが、その様な酷評は、少しでも真面目に音楽を聞こうとする耳があれば殆ど言いがかりとしか思えないようなものであり、もしかしたら別の目的を持って為された悪意に満ちたものではないかと思わざるを得ないのです。

しかし、「嘘も百回言えば真実となる」と言ったのはナチスの宣伝相ゲッペルスだったでしょうか。

そうやって第一戦で活躍した時期に散々悪評を浴びせかけられたためか、今も「クリップス=凡庸な指揮者」という定式が定着してしまっているようなのです。

しかし、そう言う評価がいかに誤ったものかが、このチューリッヒ・トーンハレ管弦楽団との録音を聞けば実によく分かります。

第1楽章は「こりゃ駄目だ!」という演奏なのですが、続く第2楽章にはいるとガラッと雰囲気が変わります。

寝ていたオケの目が覚めます。

しかし、もう少し注意深く聞いていると、第1楽章の途中から少しずつ様子が変わっていくことが分かります。

どういう手順で録音が為されたのかは不明なのですが、おそらくこの第1楽章の録音の途中で「何か」があったはずです。

調べてみればチューリッヒのオケとクリップスというのは珍しい組み合わせです。

これ以外ではほぼ同じ時期に、「Concert Hall」レーベルでチャイコフスキーの6番やドヴォルザークの9番を録音しているくらいでしょうか。

ですから、このブラームスの2番が両者の初顔合わせだったのかも知れません。

そして、最初は半ば舐めていたチューリッヒのオケが覚醒する「何か」があったはずです。そして、そう言う「何か」を引き超す力がクリップスにはあったことを如実に示している録音でもあるのです。

演奏は楽章を追うに連れてカロリーが上がっていきます。

既に第2楽章では木管楽器の素晴らしい響きもあわせて、伸びやかでありながら気迫に満ちた響きへと一変しています。

第3楽章にはいるとエッジを効かせるべき所はエッジが効くようになってきて、素晴らしく立体感のある彫琢の深い音楽に変身していきます。

そして、最終楽章では一気にオケを追い込んでいくのですが、決して全体の造形が崩れることはありません。

そこでは、第1楽章の眠っているようだったオケの姿はどこを探しても見つからず、まるでクリップスの手足であるかのように機能しています。

そして、そう言うオケを相手にどれほど追い込んでいっても基本的スタイルを崩すことのない強靱な統率力は一流の指揮者の証しです。

つまりは、そんなこんなで、あれこれと複雑な感情を引き起こされざるを得ない録音なのです。

もっとも、オーケストラのメンバーというのは世間の風評というものをどれほど信じているのかは分かりませんが、じっさいに指揮台にたってみれば「ただ者」ではないことはよく分かったことでしょう。

しかしながら、それほどの実力を持った指揮者でありながら、今もなおそれに相応しい正当な評価が為されていない指揮者でもあるのです。やはり、人の噂というものは恐いものであり、それ故に自分の耳を信じることこそが大切だと言うことなのでしょう。

よせられたコメント

2018-07-05:ヴィターリ・DE・グッターリ

- そのドボルザークの9番が家にありました。ベートーベン交響曲第7番オッテルロー指揮ウイーン祝祭管弦楽団だったかはステレオ感は良かったのですが曲が始まる前に残響が鳴ってる様な音入りで子供なりに気にしながら聴きました。手の届きやすい価格でまずは色々揃えたい父の苦渋の選択?だったのかも。コンサートホールソサイエティやチューリッヒトーンハレ、懐かしい響きです。いつもありがとうございます。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)