クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

シューマン:おとぎ話 Op.132

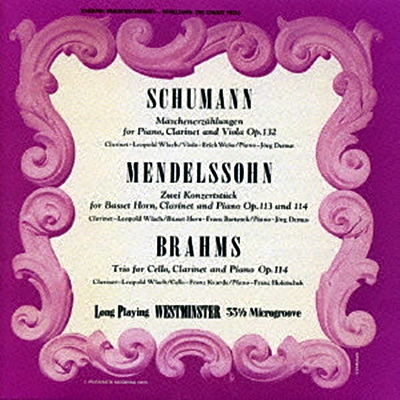

(Clarinet)レオポルト・ウラッハ (P)イェルク・デムス (va)エーリッヒ・ヴァイス 1950年録音

Schumann:Marchenerzahlungen, Op.132 [1.Lebhaft, nicht zu schnell

Schumann:Marchenerzahlungen, Op.132 [2.Lebhaft und sehr markirt

Schumann:Marchenerzahlungen, Op.132 [3.Ruhiges Tempo, mit zartem Ausdruck]

Schumann:Marchenerzahlungen, Op.132 [4.Lebhaft, sehr markirt]

メルヘンという幻想的な世界

- おとぎの絵本 Op.113:ヴィオラ・ピアノ

- おとぎのお話 Op.132:クラリネット・ヴィオラ・ピアノ

それぞれ二重奏曲と三重奏曲でピアノを骨格としながらヴィオラと、クラリネットが追加されいます。

楽器編成としては少し変わった形式なのですが、メルヘンという幻想的な世界を表現する上でヴィオラやクラリネットのくすんだような音色が相応しいと判断したのでしょう。確かに、「おとぎのお話」の第1曲で、ピアノのひっそりとした分散和音にのってクラリネットとヴィオラが主旋律を歌い出すところからして、それらの楽器がそう言う世界を表現する上でいかに相応しいかが示されます。

ですから、シューマンは出来る限り演奏機会を増やすために、「おとぎの絵本」のヴィオラと「おとぎのお話」のクラリネットをヴァイオリンに変更してもよいとしています。

ヴィオラをヴァイオリンに変更するのはまだしも、クラリネットをヴァイオリンに変更してしまうとこのメルヘン的な世界はかなり後退してしまいます。

おとぎのお話 Op.132

- 第1曲:Lebhaft, nicht zu schnell(生き生きと、速すぎないで)

- 第2曲:Lebhaft und sehr markirt(生き生きと、そしてきわめてくっきりと)

- 第3曲:Ruhiges Tempo, mit zartem Ausdruck(落ちついたテンポ、繊細な表現で)

- 第4曲:Lebhaft, sehr markirt(生き生きと、きわめてくっきりと)

ウィーンという街に伝わってきたローカリティな「訛り」の価値を確認した録音

シューマンもメンデルスゾーンも、ピアノとクラリネットはデムスとウラッハがつとめています。そこに、シューマンのヴィオラにはエーリッヒ・ヴァイス、メンデルスゾーンのバセット・ホルンにはフランツ・バルトシェックという顔ぶれです。

ウラッハとデムスについては今さら説明の必要はないでしょう。デムスはパウル・バドゥラ=スコダとフリードリヒ・グルダとともに「ウィーン三羽烏」と呼ばれた若手のピアニストでした。

エーリッヒ・ヴァイスはコンツェルト四重奏団のヴィオラ奏者(と言うことは、当然の事ながらウィーンフィルのメンバー)、フランツ・バルトシェックはウィーンフィルのバスホルン奏者でした。ただし、バセットホルン奏者と言うことなのですが、必要があればクラリネットに持ち替えることもあったのですが、本職はバセットホルンだったようです。

つまりは、全員がウィーンという街の空気を吸って音楽家となっていった連中なのです。

そして、とりわけウィーンフィルには、本職のオーケストラの仕事以外に仲間内で室内楽を楽しむ伝統が根付いていました。さらに遡れば貴族や富裕層のサロンを中心として室内楽を楽しむ伝統が存在していた街でした。

室内楽とは、元々は野外で演奏される音楽に対して、室内で演奏される音楽という意味合いを持っていたのですが、その「室内」とは言うまでもなく宮廷や貴族の館を意味していました。つまりは特権階級のための音楽だったのです。

やがて、市民階級の台頭に伴ってその中心は富裕な市民の家庭へと移っていくのですが、それでもそのような特権階級によって享受される音楽であり続けたのです。

言うまでもないことですが、そう言う室内で演奏される音楽には声楽は伴いませんし、劇場で演奏されるような大仕掛けもありません。

ですから、その音楽を理解し楽しむには一定の音楽的素養が必要でした。

それは、リストやパガニーニのような名人芸に拍手喝采をおくる演奏会とは全く別の世界として発展していったのです。

それ故に、その様な特権的な聞き手の知的好奇心を満たすために「分かる人だけ分かればいい」という音楽が生み出され、演奏においてもその様な聞き手を前提としたスタイルが定着していったのです。

とは言え、時代の流れとともにその聞き手の層は拡大していき、やがてレコード産業の発展はその層を一気に拡大しました。そうなれば、「分かる人だけ分かればいい」はずだった音楽を、出来る限り多くの人に「分かる」ように、言葉をかえれば拡大していく聞き手に対して「楽しく」聞いてもらえるように工夫していく必要が生じていったのです。

確かに、室内楽作品というものは、演奏家がそう言う工夫をしないで自分たちの楽しみのために演奏すれば口当たりのいい音楽にはならないようです。

その事は、ハイフェッツたちが60年代以降に集中的に録音した室内楽演奏を聴いてみればよく分かります。

例えば、ブラームスの弦楽六重奏曲の演奏などはその典型でしょう。

ですから、「分かる人だけ分かればいい音楽」を聞き手に楽しんでもらえるように伝える役割は演奏家が担うことになります。

そして、その時にウィーンという街に伝わってきたローカリティな「訛り」」の中で、その役割を担えるものが何なのかを徹底的に追求して試してみたのが50年代前半を中心としたウェストミンスター録音ではなかったのかと考えるのです。

そして、そこで学び取った成果をおそらくはウィーンフィルにも持ち帰ることで、より強化された「ウィーン風」のブランドを確立していったのではないかと考えます。

おそらく、室内楽という分野はザッハリヒカイトに徹するだけでは、立派な演奏にはなっても多くの聞き手を喜ばせる演奏にはならないような気がします。

今もって、室内楽作品に関してはこの50年代のウェストミンスター録音は根強い人気を維持しています。

こういう古い録音を聞いていると、「室内楽作品は売れない」とこぼす前に、それがなぜなのかを、レーベルも演奏家も考え直してみる必要があるのではないではないかと思ってしまいます。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)