クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

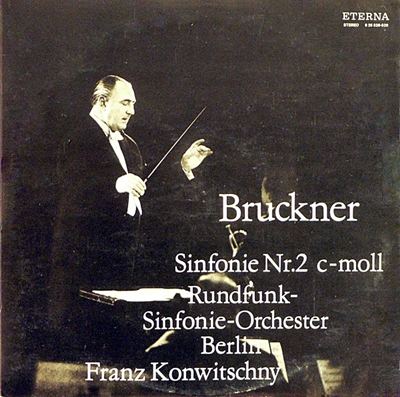

ブルックナー:交響曲第2番 ハ短調

フランツ・コンヴィチュニー指揮 ベルリン放送交響楽団 1951年録音

Bruckner:Symphony No.2 in C minor, WAB 102 [1.Ziemlich schnell]

Bruckner:Symphony No.2 in C minor, WAB 102 [2. Adagio. Feierlich, etwas bewegt]

Bruckner:Symphony No.2 in C minor, WAB 102 [3.Scherzo. Schnell]

Bruckner:Symphony No.2 in C minor, WAB 102 [4.Finale. Mehr schnell]

過渡的な色合いが濃い交響曲

それは、「過渡的」という性格に起因しているようです。

1番の交響曲は、最晩年に徹底的な改訂が施されて構成は基本的には変わらないものの、響きという点ではほとんど別の作品になっています。

この改訂された方を「ウィーン稿」、最初のものを「リンツ稿」とよぶのですが、それはブルックナーの交響曲の入り口と出口を示すような作品になっています。

そして、その入り口にあたる「リンツ稿」の交響曲をブルックナーは「生意気な浮浪児」と呼んでいたのです。

つまりは、ブルックナーにとってはこの交響曲は、自分が生み出した作品群の中においては異質な存在と感じていたのであって、それ故に最晩年に、第9番の交響曲の創作の筆を止めてまでも改訂に時間を費やしてしまったのです。

そして、おかしな話ですが、そう言う「異端」であるところに他の交響曲にはない魅力があるのです。

それに対して、この第2番の交響曲は、いかにも過渡的な音楽になっています。

確かに、ブルックナーの言葉を借りるならば、これは「浮浪児」ではありませんが、3番以降の作品群と較べれば充分には育ち切れていません。

しかし、育ち切れていないがゆえに、ある意味ではブルックナーの素の表情が浮かび上がってくる場面がたくさんあります。

その最たるものが、後に「ブルックナー休止」と呼ばれる事になる「突然の場面転換」の多用です。

すったもんだの末にこぎ着けたウィーンフィルとの初演において、楽団員がこの作品に奉ったあだ名が「休止交響曲」でした。

一つの主題が終わると管弦楽全体を一度全休止させて(いわゆる、「ゲネラル・パウゼ」ですね)、おもむろに次のテーマに移っていくという手法はこの後のブルックナーの専売特許になるのですが、その手法がここでは徹底的に活用されているのです。

さらに言えば、フォルティシモの進行が突然ピアニッシモになると言うような形での場面転換も多用されています。

しかし、管弦楽の響きはブルックナー的な雄大さを身にまとうまでには至っていませんし、構成的にもコンパクトにまとまっているので、基本的には「過渡的」という印象は拭いきれません。

演奏する側からすれば、頻出する「ブルックナー休止」の扱いには苦慮するでしょうし(有り体に言えば「わけ分からんがなぁ」)、それを何とか頑張って処理してもブルックナー的な雄大さも出にくいと言うことで、どうしても取り上げられる機会が少なくなるようです。

しかし、そういう事情で脇に追いやってしまうには惜しい部分もたくさんなります。

とりわけ、教会のオルガニストであったブルックナーの宗教的感情が最もあふれ出しているアダージョ(ノヴァーク版ではではアンダンテ)楽章は非常に美しい音楽です。

弦楽器によるオルガン的な響きから開始されるこの楽章には、彼がかつて書いた合唱音楽から「アヴェ・マリアの動機」や「ベネディクトゥスの動機」などが使われています。

ブルックナーが書いた最も美しい音楽の一つであることは間違いありません。

また、第3楽書のスケルツォは「野人」と呼ばれることもあったブルックナーらしい音楽になっています。

暗から明への転換という分かりやすい構造で、最後はハ長調で輝かしく締めくくられ最終楽章も十分に魅力的です。このハ長調が神への確固たる信頼と信仰の表明であることは言うまでもありません。

ただし、この最終楽章は至るところに長い全休止が登場します。

例えば、中間部のクライマックスが突然2小節半にわたる全休止で絶ちきられます。

これは、オルガンを演奏するときに、一つのクライマックスを終えるとそこで手を休めてお祈りを捧げたというブルックナーの習慣が反映しているとも言われています。

そして、最後のフィナーレに突入していく中でも2小節の休止とフェルマータのついた休止が登場するのです。

まさに「休止交響曲」なのです。暗から明への転換と言っても、なかなか一筋縄ではいかないのです。

優れたガイド

この音源、パブリックドメインになっていないと思っていたのですが、調べてみると初出が1962年でした。随分昔に「こちら側」に来ていたわけです。(^^;

指揮者がコンヴィチュニー、オーケストラがゲヴァントハウスという「ドイツの力瘤」によるブルックナーですから、聞く前からどうしても一つのイメージが浮かび上がってきます。

確かに、悠然たる低弦のピッツィカートによって音楽始まりますから、「来た来た」という感じです。

ところが、その後の金管の雄大なファンファーレは意外なほどにあっさりとした感じでテンポが上がっていくのです。あれれっ、と言う感じなのですが、その後はそのままのテンポで快調に音楽は進んでいきます。

オーケストラの響きは重くもなければ、内部の見通しも悪くはありません。

「ドイツの力瘤」どころか、意外なほどのモダンな感じがするブルックナーです。

しかしながら、このまま快速調のブルックナーで突き進んでいくのかと思いきや、中間部あたりで急に景色が一変して深い森の中に迷い込んだような雰囲気になってしまうのです。

今まで快速調で鳴り響いていた金管群も急に粘りはじめるのです。

そして、こういう唐突な場面転換がこの後も至るところで登場します。

つまりは、この演奏には作品全体をある一つの方向性でまとめようという意志は全くないのです。

一つの場面から別の場面に移り変わるときには、事前に説明があるのが普通です。

プロの作曲家は聞き手を迷子にしないために、そう言う場面転換の時には経過句を挟み込んで、その場面転換がスムーズに行くように配慮するのが普通です。しかし、ブルックナーの特徴はそう言うサービス精神が全く欠落していることです。

作曲家の側にサービス精神が欠けているのならば、演奏する側が取り得る道は二つです。

一つは、作曲家の側にサービス精神が欠けているのならば、その欠落した部分を演奏する側ができるかぎり補おうという道です。

意外と思われるかもしれませんが、クナッパーツブッシュのブルックナーは意外と分かりやすくするサービス精神に溢れているように思います。そう気づけば、彼が無頓着に改竄版を使った理由も何となく分かるような気がします。

または、セルのように整理されていない音楽を徹底的に整理しきって提示してしまうという方法もあります。

それに対して、そう言う難しいことはあまり考えずに、サービス精神が最初から欠落しているのならばそのまま真呈示すればいいと言う二つめの道があります。

コンヴィチュニーのブルックナーは、開き直ったと言えるほどに、この二つめの道に徹した演奏です。

ですから、この演奏を聴いていて、これってまるで登山みたいなだなと思ってしまうのです。

それも、登りやすい低山ではなくて、ゴツゴツとした巌稜が続く険しい峰です。

足場を確かめ、岩に手掛かりを探りながらよじ登っていくのは容易いことではありませんが、その困難さの中に充実感が感じられる本格的な「登山」です。

そして、そう言う登山を経験したことがある人ならば分かってもらえると思うのですが、そうやって岩壁をよじ登って、例えば一つの小さなピークに身を躍り出した途端に景色が一変することはよく経験することです。

右も左も岩に囲まれた急峻な壁の中から解き放たれて次の世界に入っていくときには、何の説明もなく舞台は転換するのです。

そして、次々と転換していく世界の先に目指されるのは「山頂」です。

ですから、この登山が真に満たされたもになるかどうかは、その「山頂」のクオリティにかかっています。

そして、その「山頂」の素晴らしさは、そこに至る「登山」の全経過によっても規定されるのです。

つまりは、「山頂」とは、「山頂」からの展望の素晴らしさだけでなくて、そこに至るまでの経過が充実したものであればあるほどより素晴らしいものになるのです。

このコンヴィチュニーとゲヴァントハウスが最後に到達するフィナーレの偉大さは、そこだけで成立するものではなくて、まさにそこに至る長い道のりによって担保されるのです。

そう言えば、優れたアルプスのガイドというのは、そのすぐ先にどれほど素晴らしい展望が開けていても客には一切説明しないそうです。それは山への信頼の裏返しでもあります。

そう思えば、コンヴィチュニーという指揮者は実に優れたガイドなのです。

よせられたコメント

2017-09-28:Joshua

- この曲、個人的にはBrucknerの中では上位で好きな曲です。最近ではシモーネ・ヤングがハンブルクのオケといれたのが好演でした。朝比奈・大阪フィルも最初2楽章は好きです。4番からの高峰が立ち並ぶ中、聴きやすい曲ではあります。第2楽章は、素朴ですが、またそれ故にヒーリング・ミュージックとなり得ます。

オケはゲヴァントハウスではなく、 ベルリン放送交響楽団ですね。シャイーも後年このオケで3番だけを録れてます。10年ほど経った60年代初頭には、マゼールがヘンデルやバッハをいれてるのが、この ベルリン放送です。コンヴィチュニーとの取り合わせは珍しいですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)