クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

フランク:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ イ長調(Franck:Sonata for Violin and Piano in A major)

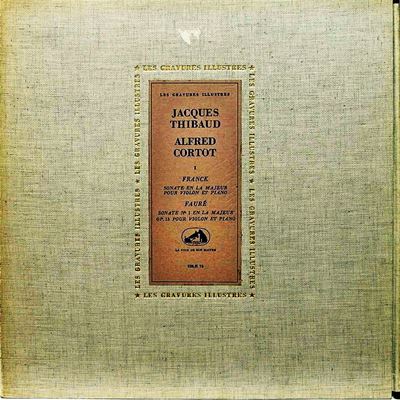

(Vn)ジャック・ティボー (P)アルフレッド・コルトー 1929年5月28日録音(Jacques Thibaud:(P)Alfred Cortot Recorded on May 28, 1929)

Franck:ヴァイオリンソナタ「第1楽章」

Franck:ヴァイオリンソナタ「第2楽章」

Franck:ヴァイオリンソナタ「第3楽章」

Franck:ヴァイオリンソナタ「第4楽章」

ヴァイオリンソナタという形式は不思議な形式です。

しかし、ヴァイオリンが楽器としても完成され、さらに演奏者の能力も高まるにつれて、次第に二つの楽器が対等にわたりあえるようになっていきます。

この移り変わりは、モーツァルトの一連のヴァイオリンソナタを聞いていくとよく分かります。

初期の作品はヴァイオリンはおずおずとピアノに寄り添うだけだったのが、後期の作品になると二つの楽器が対等に自己主張をするようになり素晴らしい世界を展開してくれます。

ベートーベンはヴァイオリンが持つ表現力をさらに押し広げ、時にはヴァイオリンがピアノを従えて素晴らしい妙技を展開するようになります。

ヴァイオリンが自己主張する傾向はロマン派になるとさらに押し進められ、ここで聞けるフランクのヴァイオリンソナタはその頂点をなすものの一つです。

それにしても、これほどまでにロマン派らしいヴァイオリンソナタが他にあるでしょうか!まさに、ヴァイオリンという楽器の持つ妖艶な魅力をいかんなく振りまいています。

もともとユング君はこのような室内楽のジャンルはあまりにも渋すぎてどうも苦手でした。

でも、初めてフランクのヴァイオリンソナタを聞いたときは、「室内楽は渋いなんて誰が言ったの?」という感じでたちまち大好きになってしまいました。

誰だったでしょうか、この曲を聞くと、匂い立つような貴婦人が風に吹かれて浜辺に立っている姿がイメージされると言った人がいました。

まさにその通りです。

「どうも私は室内楽は苦手だ!」と言う方がいましたらぜひ一度お聞きください。

そんな先入観なんかは吹っ飛ばしてくれることだけは保証します。

こんなにステキなポルタメントは聞けなくなりました。

あまりこういう言い方は好きではないのですが、これをこえるようなフランクのヴァイオリンソナタは思い浮かびません。この演奏の特徴は何と言ってもステキなポルタメント奏法にあります。今では「時代遅れ」のレッテルを貼られてこんな弾き方をする人は絶滅に瀕しているようです。確かに、下手がやると「下品」そのものになってしまうポルタメント奏法ですが、ティボーの手に掛かると何と上品で粋に聞こえることでしょう。

おそらくは、ポルタメントが廃れたのは、ポルタメントそのものが時代遅れになったのではなくて、ティボーのように弾ける人がいなくなったからでしょう。バリバリとマシーンのように弾きこなす超絶技巧のヴァイオリンよりは、こういう粋で上品で味の濃い音楽こそヴァイオリンには相応しいと思うのはユング君だけでしょうか。

なお、録音は1929年という事で、「超絶的」に古いのですが、SP盤による録音がいかにすぐれたものだったのかを再認識させてくれるだけの素晴らしさを持っています。必聴の一枚です!!

よせられたコメント

2008-10-27:亜季

- まさに、匂い立つような芳醇な演奏。

第二次世界大戦前の時代の空気までも映し込んだ録音だと思います。

当時は聞き手も演奏者もすごく成熟していたんですね。

それにしても、クラッシックの演奏者ってなんてつらいんでしょう。

80年も前の演奏と比べられてしまうなんて…。

もし私がヴァイオリニスト志望で、この演奏を聴いてしまったら、しばらくヴァイオリンが持てなくなるかも。そして、やっぱり真っ向勝負は放棄して別のアプローチを探すでしょうね…。

2013-08-06:カンソウ人

- 未だにバイオリン弾きたちはこの演奏を越える事が出来ない。

1929年の録音が、最近の録音以上に良いと思えるのは、演奏が素晴らしいからだと思う。

音楽の定義が異なってしまったのだと考える他ありません。

ティボーのバイオリンは音程が魅力的、平均律と異なっていて、一言で言えば気持ち良く外れている。

次の音程への動き方も多様で、逆に現代のバイオリン弾きは技の数が限定されている。

コルトーは本当に問題人で、楽譜通り弾いていない。

勝手気ままに変更する連中とは異なっていて、色んな技を持っている。

目立つのは、1オクターブ下の音を加えていたり、逆に高い方へ加えたりです。

テンポの揺れは絶妙だけど、恣意的では無い。

はっきり言って、分析不能。

YМO時代の坂本龍一さんだったら、彼らのグルーブをどんな風にパソコンにプログラミングするでしょうか。

真似は可能だろう。

今の演奏様式ならば、本当にグルーブの分析は簡単ですが・・・。

社会や価値の混乱を表したものであり、来るべき国家総力戦である世界大戦の予感。

その芸術が起こる時はそうであっても、成熟と共に事態に巻き込まれることになる。

コルトーの敗戦後の演奏不許可、フルトベングラーもそんな目にあう。

ティボーの飛行機事故での死。

飛行機乗りでもないのに飛行機事故で死ぬなんて時代が来たのだ。

楽譜通りに音を追うなんて事で表現出来る世界では無いだろう。

演奏した当人たちは、そんなことを表現しているとプレイバックを聴いて思いもしなかっただろう。

80年以上も経て、聞く人は勝手に今に持ち込まないで、時代を越えて意味を噛み締める。

ただただ、名演奏はタイムマシンの様に空気を持ち運んで来る。

2019-04-03:bonchichi

- ユングさんの説に同意します。

この曲のこの演奏を超える演奏はありません。

”誰だったでしょうか、この曲を聞くと、匂い立つような貴婦人が風に吹かれて浜辺に立っている姿がイメージされると言った人がいました。”

これは五味康祐さんですね。

2024-04-03:ハゲさんの毎朝

- いやぁ全く素晴らしい、こういう弾き方が絶滅に瀕しているのが嘆かわしいとしかいえない演奏なこと。

これを聴いて不思議と思い出したのがクラシック・サックスの巨匠「マルセル・ミュール」の演奏です。

彼の演奏からも同じ「粋で上品で味の濃い」、そんな香りがするのです。

不思議と、と書いたのはそんなこと思う人間が自分以外にもいるのか疑問という自信の無さの表れでして…

この歴史的名演奏を聴いてそんな馬鹿なこと言っちゃいけないよとお?りを受けそうな…

しかし他の人がどう思おうと自分はそう思ったのだから仕方がないのです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)