クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

シューマン:ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

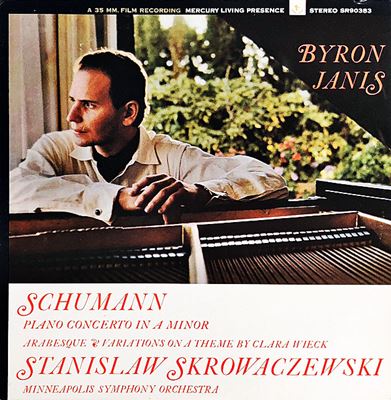

(P)バイロン・ジャニス スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ指揮 ミネアポリス交響楽団 1962年4月録音

Schumann:Concerto for Piano and Orchestra in A minor Op.54 [1.Allegro affetuoso]

Schumann:Concerto for Piano and Orchestra in A minor Op.54 [2.Intermezzo]

Schumann:Concerto for Piano and Orchestra in A minor Op.54 [3.Allegro vivace]

私はヴィルトゥオーソのための協奏曲は書けない。

そして、その幻想曲をもとに、さらに新しく二つの楽章が追加されて完成されたのがこの「ピアノ協奏曲 イ短調」です。

協奏曲というのは一貫してソリストの名人芸を披露するためのものでした。

そういう浅薄なあり方にモーツァルトやベートーベンも抵抗をしてすばらしい作品を残してくれましたが、そういう大きな流れは変わることはありませんでした。(というか、21世紀の今だって基本的にはあまり変わっていないようにも思えます。)

そういうわけで、この作品は意図的ともいえるほどに「名人芸」を回避しているように見えます。いわゆる巨匠の名人芸を発揮できるような場面はほとんどなく、カデンツァの部分もシューマンがしっかりと「作曲」してしまっています。

しかし、どこかで聞いたことがあるのですが、演奏家にとってはこういう作品の方が難しいそうです。

単なるテクニックではないプラスアルファが求められるからであり(そのプラスアルファとは言うまでもなく、この作品の全編に漂う「幻想性」です。)、それはどれほど指先が回転しても解決できない性質のものだからです。

また、ショパンのように、協奏曲といっても基本的にはピアノが主導の音楽とは異なって、ここではピアノとオケが緊密に結びついて独特の響きを作り出しています。この新しい響きがそういう幻想性を醸し出す下支えになっていますから、オケとのからみも難しい課題となってきます。

どちらにしても、テクニック優先で「俺が俺が!」と弾きまくったのではぶち壊しになってしまうことは確かです。

シューマンに相応しい夢見るようなロマン性

チャイコフスキーの協奏曲とは違って、こちらは、スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ(長すぎるのでMr.S)が指揮するミネアポリス交響楽団が相手をつとめています。そして、こうして聞き比べてみると、オケの機能としては間違いなくロンドン交響楽団の方が上だと思うのですが、出来上がった音楽は間違いなくこちらの方が上等です。

上等です、と言うのもおかしな言い方ではあるのですが、ハーバート・メンゲスの指揮ではかけていたロマン的な情緒や艶のようなものがここではしっかりと表現されています。

やはり、誰かが言ったように、「この世の中に悪いオーケストラは存在しない、いるのは悪い指揮者だけだ」と言う言葉の正しさを実感させられます。

もちろん、だからといってメンゲスが悪い指揮者だと言っているわけではありません。指揮者というのがオーケストラをまとめ上げる「職人」だとすれば、彼は立派な「職人」であったことは間違いありません。

しかし、あまり好きな言葉ではないのですが、指揮者がオーケストラをまとめ上げて音楽を作りあげる「芸術家」だとすれば、Mr.Sはその用件を十分に満たしています。

彼は、その実力のわりには地味なポストを渡り歩きました。このミネアポリス交響楽団を長く率いた後は(1960年~1979年)、ハレ管弦楽団(1984年~1991年)の首席指揮者を務めました。その後はザールブリュッケン放送交響楽団の首席客演指揮者に読売日本交響楽団の常任指揮者というのですから本当に地味です。

ですから、彼の存在を日本の聴衆が広く認知したのはNHK交響楽団に客演して、圧倒的な名演を聞かせてくれたことによってです。

私の個人的な経験の範疇では、誰とも知らずぼんやり聞いていたNHK交響楽団の放送で、演奏のあまりの凄さに少しずつ引き寄せられ、やがては居ずまいをただして最後まで聞き終わったと言う経験はこのMr.Sとヴァントだけでした。そして、客演指揮者を務めていたザールブリュッケン放送交響楽団とのブルックナーの録音であらためてその凄さを確認したものでした。

そんなMr.Sもこの2月には鬼籍には入られました。

90才をはるかに超える高齢だったので仕方のないことではあるのですが、本当に残念な訃報でした。

そして、事のついでのようにふれるのでは順番が反対なのでしょうが、ジャニスのピアノは一つ一つの音の粒がいつも輝いていて、そのタッチの見事さはホロヴィッツを思わせる見事さを常に失いません。そして、シューマンの音楽に相応しい夢見るようなロマン性にも不足しません。

チャイコフスキーの第2楽章でも感じたのですが、叙情的な部分は本当に夢見るような雰囲気でピアノを弾いてくれるので、決して腕自慢でバリバリ弾きまくるだけの「体育会系ピアニスト」でないことを見事に証明してくれています。

また、この録音は、「Mercury Living Presence」シリーズの中では珍しいほどに音圧ブーストの弊害を免れています。

チャイコフスキーの方がぎりぎりセーフだったとすれば、こちらは完全にセーフです。

是非とも、アンプのボリュームはやや上げ気味でこの優秀録音を楽しんでください。

ネット上では、年代並みの古さを感じるとかいている人もいるのですが決してそんな事はありません。本当に、ネットの録音評ほど当てにならないものはありません。

よせられたコメント

2019-01-10:benetianfish

- 私の手元にあったこの曲の録音は、どれもネチッこく仕上げていて、透明度はゼロに等しいものばかりで、シューマンの曲だからこんなもんか、と思っておりました。が、このバイロン・ジャニスの演奏は、ロマン性を失わずとも実に颯爽と、スタイリッシュに決めていますね。刷り込みのせいもあるでしょうが、私は夢の中のぼんやりとした景色より、青く澄み切った晴れの空を思い浮かべます(特にフィナーレは)。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)