Home|Blue Sky Label~更新履歴

作曲家で選ぶ

演奏家で選ぶ

[2022-09-30]・・・ハイドン:ピアノ三重奏曲第39番 ト長調, Hob.XV:25「ジプシー」

(Cell)パブロ・カザルス:(P)アルフレッド・コルトー (Vn)ジャック・ティボー 1927年6月20日録音ユーザーの方より、カザルス・トリオの録音が一つもアップされていないようなのですが・・・と言う指摘をいただきました。 そんな馬鹿なことはないだろうと思って確認したところ、本当に一つもアップしていないことに気づきました。いやぁ、穴はあるもので...

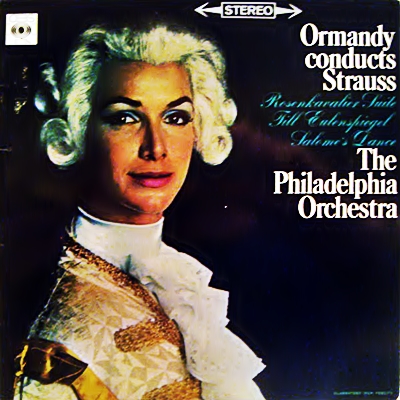

[2022-09-29]・・・リヒャルト・シュトラウス:楽劇「サロメ」より7つのヴェールの踊り

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1962年11月15日録音オーマンディという人はほとんどオペラを振らなかったようです。記録によると、メトで「こうもり」を振っているみたいですが(1950年から53年にかけて15回)、それ以外となると見あたりません。 この記録に気がついて、ストラヴィンスキーがオーマ...

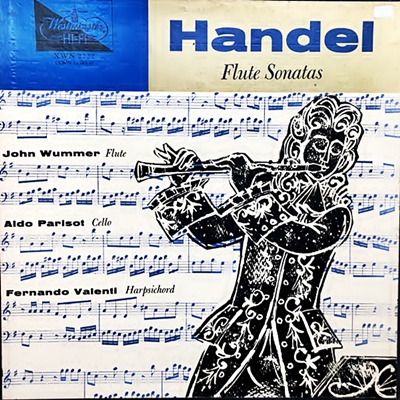

[2022-09-28]・・・ヘンデル:フルート・ソナタ イ短調 「ハレ・ソナタ第1番」 HWV 374

(Fl)ジョン・ウンマー:(Harpsichord)フェルナンド・ヴァレンティ (Cello)アルド・パリゾット 1954年録音この録音の演奏家に関しては全く知るところはありませんでした。 ただし、「ヘンデル フルート奏鳴曲集」というレコードの「帯」が何とも時代を感じさせて懐かしくて思わず購入してしまいました。とは言っても一枚700円程度でした。 フルートは...

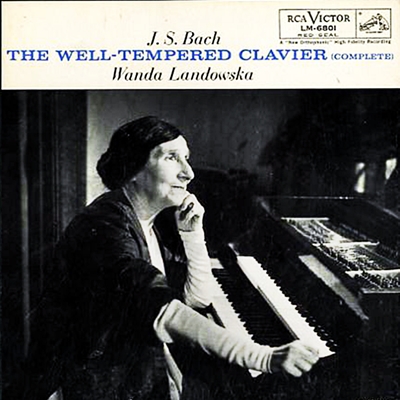

[2022-09-27]・・・バッハ :平均律クラヴィーア曲集 第2巻(BWV 882‐BWV 887)

(Cembalo)ワンダ・ランドフスカ:1951年9月~1954年3月録音ランドフスカと言えばチェンバロという楽器を復興させ、バッハをロマン主義的歪曲から救い出した人という評価が為されています。しかし、その反面として、彼女が復興させたチェンバロはモダン・チェンバロと言われ、バロック時代のチェンバロとはかなり異なっ...

[2022-09-26]・・・ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調, Op.18

(P)レフ・オボーリン:アレクサンドル・ガウク指揮 モスクワ・ラジオ交響楽団 1951年10月20日録音この音源は60年代に発売された国内盤でラフマニノフとリストの協奏曲がカップリングされていました。50年代初頭のソ連での録音と言うことなのですが、ラフマニノフの方はやや苦しい部分はあるのですが、リストの方はまずまずの音質です。 そして、この...

[2022-09-25]・・・ベートーヴェン:弦楽四重奏曲 第9番 ハ長調, Op.59-3 「ラズモフスキー第3番」

レナー弦楽四重奏団:1926年11月7,8&29日録音全くの私見ですが、ベートーベンの弦楽四重奏曲の演奏史を遡っていけば、ブッシュ弦楽四重奏団とブダペスト弦楽四重奏団による戦前の録音あたりで流れが分かれたような気がします。そして、そこから遡って源流を辿ればこのレナー弦楽四重奏団による1930年...

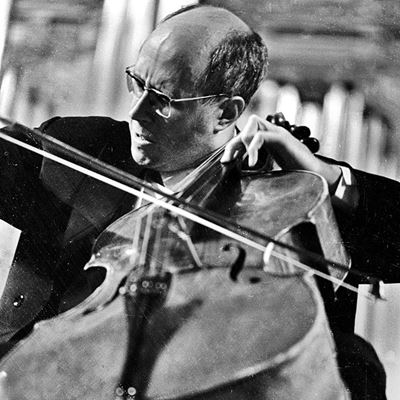

[2022-09-24]・・・サン=サーンス:チェロ協奏曲第1番 イ短調, Op.33

(Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ:グレゴリー・ストリャーロフ指揮モスクワ放送交響楽団 1953年録音中古レコードをネットであれこれ検索していて出会ったのがこの一枚です。おそらくは20代後半から30代前半という雰囲気の録音だったので、そんな若い時代のロストロポーヴィチの録音ってあったんだと言うことですぐに入手しました。 レコードはドヴォル...

[2022-09-23]・・・ブラームス:交響曲第4番 ホ短調, Op.98

カール・シューリヒト指揮:北西ドイツ交響楽団 1958年8月7日録音シューリヒトという指揮者はベートーベンであれ何であれ、己の理性というか知性というか、そう言うものの中に取り込んで、その枠の中からはみ出すことなくスッキリと仕上げてしまうと言う印象があります。 それは、シューマンやブルックナーのような癖の強い...

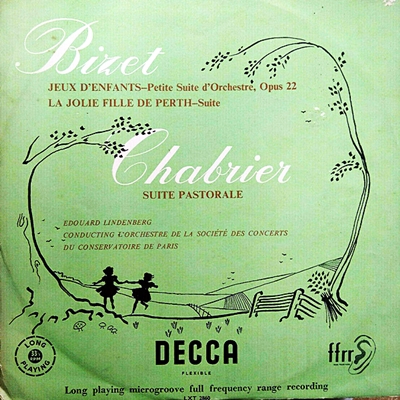

[2022-09-22]・・・ビゼー:子供の遊び(管弦楽版小組曲)

エドドゥアルド・リンデンベルグ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1953年6月12日~25日録音はてさて、今の時代に「エドゥアルド・リンデンバーグ」という名前を聞いて何か具体的なイメージを描ける人ってどれくらいいるのでしょうか。私の場合は、完璧に「Who are You?」でした。そして、こういうサイトを長くやっていて「有り難い」のは...

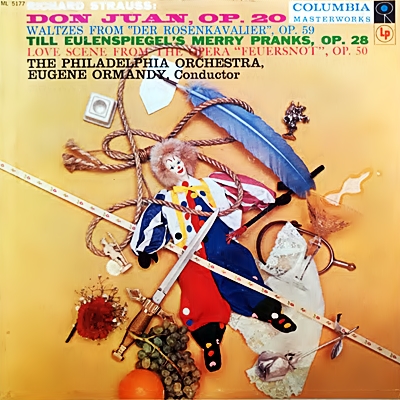

[2022-09-21]・・・リヒャルト・シュトラウス:交響詩「ドン・ファン」, Op. 20

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1960年11月13日録音オーマンディという人はほとんどオペラを振らなかったようです。記録によると、メトで「こうもり」を振っているみたいですが(1950年から53年にかけて15回)、それ以外となると見あたりません。 この記録に気がついて、ストラヴィンスキーがオーマ...