クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ドビュッシー:映像第2集

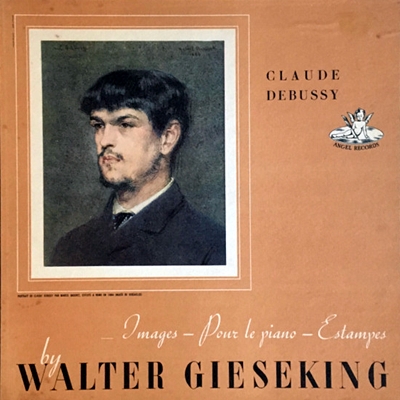

ギーゼキング 1953年8月12〜16日録音

Debussy:映像第2集「葉ずえを渡る鐘 (Cloches a` travers les feuilles)」

Debussy:映像第2集「荒れた寺にかかる月 (Et la lune descend sur le tample qui fut)」

Debussy:映像第2集「金色の魚 (Poissons d'or)」

苦手な作品

タイトルの映像というのは、ピアノ作品では2集、管弦楽によるものが1集作られています。それ以外にも破棄されたピアノ音楽の作品が存在したらしく、全部で4集からなっていたようです。

この「映像」というのは、彼の目に映ったものを音楽的に写し取ったものなのですが、その仕方はいささか屈折していたようです。つまり、自分が目にした風景(映像)をそのまま音譜に写し取るのではなく、その目にした映像を自分の中にもともと存在する様々な思念によってもう一度再構成しなおしてから音符に移し替えるというものなのです。

つまり、二人の人間がいてそれぞれが同じ映像を見ていたとしても、お互いにその「映像」が「どの様に見えているのか」は知るよしもありません。ましてや、相手も自分と同じものが見えているはずだと思うことは「独善」以外の何ものでもありません。

しかし、ドビュッシーはその「見えている」ものを音楽的に表現し、それを他者に伝えようとしたのです。ですから、例えば「水に映る影」という映像は、水に映った影の正確な描写ではなくて、あくまでもドビュッシーが見た「水に映る影」として表現されているのです。ですから、きっとドビュッシーにとって自明なことはユング君にとっては自明ではないのでしょう。

ドビュッシーに見えている「映像」はますます茫漠として、輪郭線は果てしなくぼやけていきます。ピアノが醸し出す和声はますます稀薄になり実態を失っていくかのようです。そして、その様にして構成した「映像」に対してドビュッシーは「「和声という化学における最も新しい発見」として大変な満足を感じていたようです。

「 この3つの曲は,全体にうまくまとまっていると思います。自惚れからでなく,ピアノ音楽の歴史の中でこれらは(シュヴィヤールの言うように)シューマンの左にか,ショパンの右にか−どちらなりとお気に召すままですが〜席を占めることになるだろうと確信しています。」と言う言葉は彼の満々たる自信を表しています。

しかし、ユング君はどうしてもこの世界についけいけません、・・・正直に申し上げると・・・。しかし、「王様は裸だ!」と叫ぶ勇気もありません。つまらぬ理性が「王様は裸ではない」と主張するからです。

どうやら死ぬまで彼とは波長があわないようです。

映像 第一集 Première Série

1.水の反映 reflets dans l'eau

2.ラモーを讃えて hommage à Rameau

3.動き mouvement

映像 第二集 Deuxième Série

1.葉末をわたる鐘の音 cloches à travers les feuilles

2.かくて月は廃寺に落つ et la lune descend sur le temple qui fut

3.金色の魚 poissons d'or

レパートリーの広さ

ギーゼキングという人は本当にレパートリーの広い人でした。モーツァルトのオーソリティのように言われ、ベートーベン演奏でも数々の業績を残しながら、フランス近代の音楽に対しても高い適応能力を示したというのは信じがたい話です。

どちらかと言えば、ガツーンと言うごつい響きを主体とした独墺系の音楽と、軽いふわふわとした響きを主体としたフランス近代の音楽では南極と北極ほども隔たっています。

例えば、コルトーはショパンだけでなくフランス近代の音楽にすぐれた業績を残していますが、彼のベートーベンというのは想像できません。同じように、バックハウスのドビュッシーというのも、もしあれば聞いてみたいとは思いますが、これまたちょっと想像できません。ところが、ギーゼキングはその両者において高い評価を残しているのです。

おそらく、この高い適応は、ギーゼキングは「師」というものを必要としなかったからでしょう。彼は、何でも自分だけで出来た人でした。

5歳の時に自分の力で読み書きが出来ることを「発見」した彼は、一度も学校と言うところに通いませんでした。おまけに、人並み外れた記憶力を持っていたギーゼキングは一度見た楽譜は死ぬまで忘れなかったと言います。そして、覚えた楽譜をピアノで再現することは彼にとっては何の困難もなかったのです。

彼は、自らの興味のままに面白いと思える音楽を片っ端から自分のレパートリーにしていったのではないでしょうか。

ただし、最初に覚えたときに間違って覚えた箇所は死ぬまでなおらなかったそうですから、天才と努力型、どちらがいいのかは難しいですね。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)