クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

エドワード・ジャーマン:「ネル・グウィン」(German:Nell Gwyn)

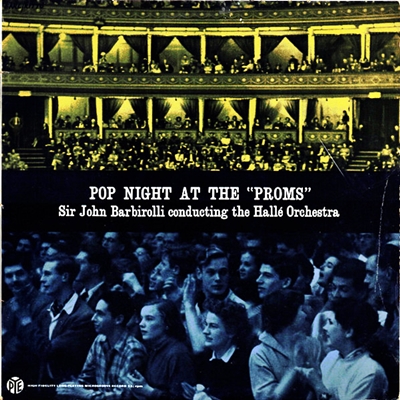

サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1954年3月3日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on May 3, 1957)

German:Nell Gwyn [1.Conutry Dance]

German:Nell Gwyn [2.Pastoral Dance]

German:Nell Gwyn [3.Merrymaker's Dance]

17世紀のイングランドで最も有名な女優の一人

幼少期から音楽の才能を示し、5歳でピアノとオルガン、6歳でヴァイオリンを始めました。少年時代には楽団を組織し、作曲や編曲も手掛けています。

1889年の「リチャード三世」を皮切りに多くの劇のための付随音楽を作曲し成功を収めました。特に「ヘンリー八世」では、イングランドの伝統舞踊の要素を取り入れた音楽が好評を博し、楽譜の売り上げも記録的なものとなりました。

また、劇音楽だけでなく、「ジプシー組曲」などの組曲や「交響組曲四季」などのオーケストラ作品も手掛けています。

日本では山田耕筰が彼の作品を評価し、存命中に「ヘンリー八世」を指揮したSPレコードを録音しています

「ネル・グウィン」は、彼の管弦楽曲の中でも特に知られた作品の一つです。

この作品は、最初はイングランド王チャールズ2世の寵姫であった実在の女優「ネル・グウィン」を題材とした劇の付随音楽として作曲されました。ジャーマンはその中から特に人気のあった部分を抜粋して管弦楽組曲にまとめました。

劇の題材となったネル・グウィンは17世紀のイングランドで最も有名な女優の一人でした。

彼女は機知に富み、庶民的な魅力で多くの人々に愛され、チャールズ2世の寵姫となりました。

エドワード・ジャーマンの「ネル・グウィン」組曲は、その魅力的な人物と当時のイングランドの雰囲気を、華やかで親しみやすい音楽で描いた作品として、今日でも愛され続けています。

イギリスの指揮者の面白さ

生粋のイギリス人指揮者というのは、なんだかイギリスの作曲家の作品を演奏し録音する事が一つの義務になっているように見えてしまいます。

なかにはビーチャムとディーリアスとか、ボールトとヴォーン・ウィリアムズのように、分かちがたく結びついているような組み合わせもあります。

そして、イタリア系のイギリス人であったバルビローリにもそのことが言いえて、実に幅広くイギリスの作曲の作品を録音しています。とりわけエルガーの作品には強い愛着があったようで、同じ作品を何度も繰り返して録音をしています。

考えてみれば、イギリスは長く音楽の消費国でした。おそらく17世紀のパーセル以降、世界的に知られるような作曲家は長くあられませんでした。その空白は20世紀近くなってエルガーが表舞台に登場するまで続いたと言ってもいいでしょう。

もちろん、その間にヘンデルやハイドンもロンドンで活躍したのですが、彼らをイギリスの作曲家と呼ぶのはふさわしくないでしょう。

そして、エルガーが登場してから、ディーリアスやボーン・ウィリアムズ、ホルストなどが登場するのですが、やはり今一つマイナーです。その後登場したブリテンにしても「イギリス20世紀音楽の父」といわれたのですから、やはりどこか狭い範囲にとどまっています。

しかし、そういう音楽家の作品が私たちの耳に数多く届いているのは、ひとえにイギリスの偉大な指揮者たちが彼らを積極的にコンサートで取り上げ、録音し続けてくれたからでしょう。

そして、彼らのも白いところは、イギリスの指揮者が取り上げなくても大陸側の指揮者が取り上げてくれるような作品、典型はホルストの「惑星」でしょうが、そういう作品には熱心でないことです。

実にへそ曲がり!!

バルビローリにしても、熱心に取り上げたエルガーの録音を眺めてみれば、名刺代わりとも言うべき「威風堂々」などはおそらく一回だけしか録音していないはずです。

逆に、長大な二つの交響曲などは何度か録音していているのですから、ビジネス的には極めてアンバランスと言わねばなりません。

そして、イギリス以外では本当に認知度の低い作曲家はどんどん取り上げてるのです。恥ずかしながら、ジョージ・バターワース(George Butterworth)、アーノルド・バックス(Arnold Bax)、エドワード・ジャーマン(Edward German)あたりの作品は、今回バルビローリの録音を整理していて初めて知りました。

この妙な「祖国愛」みたいなものがイギリスの指揮者の面白さでしょうか。

しかし、その音楽的献身ゆえにグラモフォン誌が世紀末に行ったアンケートでも、20世紀の最も偉大な指揮者としてフルトヴェングラーに続いて堂々の2位に食い込んだのかもしれません。

そう考えれば、日本のオーケストラや指揮者はもう少し日本の作曲家の作品に理解があってもいいのではないかと思われます。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)