クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲(Debussy:Prelude a l'apres-midi d'un faune)

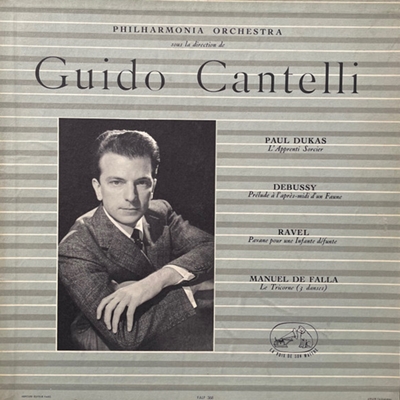

グイド・カンテッリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年6月録音(Guido Cantelli:The Philharmonia Orchestra Recorded on June, 1954)

Debussy:Prelude a l'apres-midi d'un faune

苦手なドビュッシーの中でこれだけは大好きでした。

しかし、そんな中で、なぜかこの「牧神の午後への前奏曲」だけは若い頃から大好きでした。

何とも言えない「カッタルーイ」雰囲気がぬるま湯に浸かっているような気分の良さを与えてくれるのです。言葉をかえれば、いつもはつかまえどころがないと感じるあの茫漠たる雰囲気が、この作品でははぐれ雲になって漂っているような心地よさとして体に染みこんでくるのです。

我ながら、実に不思議な話です。

何故だろう?と自分の心の中を探ってみて、ふと気づいたのは、響きは「茫漠」としていても、音楽全体の構成はそれなりに筋が通っているように聞こえることです。響きも茫漠、形式も茫漠ではつかまえどころがないのですが、この作品では茫漠たる響きで夢のような世界を語っているという「形式感」を感じ取れる事に気づかされました。

それは、この作品がロマン派の音楽から離陸する分岐点に位置していることが大きな理由なのでしょう。

牧神以前、以後とよく言われるように、この作品はロマン派に別れを告げて、20世紀の新しい音楽世界を切り開いた作品として位置づけられます。そして、それ故に冒頭のフルートの響きに代表されるような「革新性」に話が集中するのですが、逆から見れば、まだまだロマン派のしっぽが切れていないと言うことも言えます。そして、その切れていないしっぽの故に、ドビュッシーが苦手な人間にもこの作品を素直に受け入れられる素地になっているのかもしれません。それは、調性のある音楽に安心感を感じる古い人間にとっての「碇」みたいなものだったのかもしれません。

精緻さだけではなく、ドラマもまた

カンテッリという人はトスカニーニに見いだされて世に出た人でした。

その才能はトスカニーニが自らの後継者と認めたほどの素晴らしいものであり、その音楽は見事な彫刻作品を惚れ惚れと見つめるに似たような思いを引き起こすものでした。

そして、その才能に対する正しい確信は、どのような名門オケに対しても一歩も引くことなく自分の信念を貫き通せる強さを彼に与えていました。

彼の音楽はオケに対する要求が厳しくなければ実現不可能なものであり、執拗なリハーサル無しには為し得ないものでした。

バックにトスカニーニがいたことも大きかったのでしょうが、それでも、僅か30才になったばかりの若造が、スカラ座のオケやフィルハーモニア管、そしてNBC交響楽団に対して一歩も引かなかったというのは尋常のことではありません。

ところが、彼の録音をもう少し聞き込んでいくと、全てが全て、そう言うトスカニーニ流の音楽の枠の中には収まっていないことにも気づくのです。

そのことは、彼の一連のドビュッシーの録音にも感じとれます。

カンテッリのドビュッシーはトスカニーニのドビュッシーと基本的には大きな違いはないように聞こえます。

トスカニーニのドビュッシーの最大の特徴は、ドビュッシー以外の耳が聞くことのなかった新しい響きを雰囲気としてではなく、それを成り立たせている精緻きわまる音の重なりと、それらを使って生み出される綿密な構成を掴み取って正確に再現しようとするものでした。

そして、その様な精緻なるものを追求することはトスカニーニという男のチャレンジ精神を煽り立てるにはぴったりの音楽だったのです。

そのことは、カンテッリのドビュッシーにもぴったりとあてはまります。しかし、カンテッリはそこからさらにもう一歩前に進みだそうとしていることにも気づかされます。

それは、音の重なりと精緻な構造を見事に表現するだけでなく、そこに彼が主観的に感じ取ったドラマのようなものも同時に表現しようとしていることに気づかだざるを得ないのです。

カンテッリのドビュッシー作品のスタジオ録音は以下の4作品でしょうか。

- ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲

- ドビュッシー:海~管弦楽のための3つの交響的素描

- ドビュッシー:交響的断章 聖セバスティアンの殉教

- ドビュッシー:夜想曲より「雲」「祭」

そのどれをとっても、どこまでオケを絞り上げればここまでの精緻な響きを実現できるのだろうかとあきれると同時に、そこへくわえて、一つのドラマもまた表現しようとする意欲が感じてれるのです。

これらの録音からわずか2年後にカンテッリのキャリアは飛行機事故によって突然終止符が打たれます。

歴史に「if」がないことは承知していますが、飛行機事故という悲劇がなければ、その後のクラシック音楽の世界は大きく異なったものになっていたことは間違いないでしょう。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)