クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68

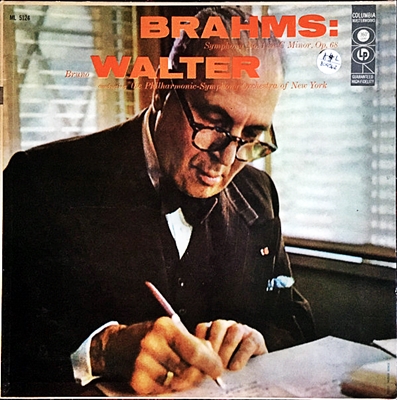

ブルーノ・ワルター指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1953年12月30日録音

Brahms:交響曲第1番「第1楽章」

Brahms:交響曲第1番「第2楽章」

Brahms:交響曲第1番「第3楽章」

Brahms:交響曲第1番「第4楽章」

ベートーヴェンの影を乗り越えて

彼がこの作品に着手してから完成までに要した20年の歳月は、言葉を変えればベートーヴェンの影がいかに大きかったかを示しています。そうして完成したこの第1交響曲は、古典的なたたずまいをみせながら、その内容においては疑いもなく新しい時代の音楽となっています。

この交響曲は、初演のときから第4楽章のテーマが、ベートーヴェンの第9と似通っていることが指摘されていました。それに対して、ブラームスは、「そんなことは、聞けば豚でも分かる!」と言って、きわめて不機嫌だったようです。

確かにこの作品には色濃くベートーヴェンの姿が影を落としています。最終楽章の音楽の流れなんかも第9とそっくりです。姿・形も古典派の交響曲によく似ています。

しかし、ここに聞ける音楽は疑いもなくロマン派の音楽そのものです。

彼がここで問題にしているのは一人の人間です。人類や神のような大きな問題ではなく、個人に属するレベルでの人間の問題です。

音楽はもはや神をたたるものでなく、人類の偉大さをたたえるものでもなく、一人の人間を見つめるものへと変化していった時代の交響曲です。

しかし、この作品好き嫌いが多いようですね。

嫌いだと言う人は、この異常に気合の入った、力みかえったような音楽が鬱陶しく感じるようです。

好きだと言う人は、この同じ音楽に、青春と言うものがもつ、ある種思いつめたような緊張感に魅力を感じるようです。

ユング君は、若いときは大好きでした。

そして、もはや若いとはいえなくなった昨今は、正直言って少し鬱陶しく感じてきています。(^^;;

かつて、吉田秀和氏が、力みかえった青春の澱のようなものを感じると書いていて、大変な反発を感じたものですが、最近はこの言葉に幾ばくかの共感を感じます。

それだけ年をとったということでしょうか。

なんだか、リトマス試験紙みたいな音楽です。

ワルターの多様性

このことはすでにあちこちで書いてきましたから、またここで同じことを繰り返すというのはいささか気がひけるのですが、それでも繰り返さずにはおれません。

ワルターといえば最晩年のコロンビア響とのスタジオ録音が代表的な録音として世間一般に流布しています。ですから、ほとんどの人がワルターとの出会いといえばこの一連の録音によってです。もちろん、ユング君はこれら一連の録音にケチをつけるわけではありません。それどころか、20世紀を代表する偉大な指揮者の音楽をこのような良質のステレオ録音で享受できることに感謝の念を持っています。

しかし、その後になって、彼が未だに「現役」として活躍していた頃の「モノラル録音」を聞くようになってから、この一連のステレオ録音を聞き直してみると、いろいろと複雑な感情がわき上がってくることは否定できません。

私たちの手元に残されたワルターの録音を聞き直してみると、彼の音楽が第2次世界大戦の勃発によってアメリカへの亡命を余儀なくされたことを境に大きく変化したことに気づかされます。

ヨーロッパ時代の彼の音楽を一番よく表しているのは、シューベルトの未完成やハイドンの軍隊でしょう。さらに、マーラーの使徒として現代の音楽も積極的に取り上げていた姿をもっともよく現すものとしては、マーラーの9番があげられます。

それらの演奏は、どれをとっても濃厚なロマン主義に彩られた非常に味の濃い音楽です。

ところが、亡命によってアメリカに移ってからは音楽の姿は一変します。たとえば、戦時中にニューヨークフィルを振ったベートーベンのエロイカなどは、時には攻撃的とすら感じるほどのたくましさにあふれた音楽となっています。そこには、ヨーロッパ時代の脂粉の香りはかけらもありません。

そして、ここで紹介している50年代のブラームスの交響曲も、そのようなワルターの姿をはっきりと刻印しています。そして、個人的な好みから言えば、彼の数多く残されたブラームスの録音の中ではこのニューヨークフィルとの録音が最も好ましく思えます。とにかく響きが充実していて、がっしりとした音楽の造形の中から、ブラームスらしいロマンが香ってくるのが素晴らしいです。

ブラームスという人は常にベートーベンの影を意識し続けた人なのですから、まずは音楽の造形をしっかりとしてあげなければ可哀想です。そして、その後から、彼の本能とも言うべきロマンティックな香りを匂い立たせてほしいのです。ザッハリヒカイトに徹しすぎて音楽がひからびるのは願い下げですが、脂粉にまみれてなよなよしたブラームスはそれ以上にご免です。

そして、最後にもう一度大きく姿を変えたのが、功成って現役をすでに引退した後にレコード会社から途方もない好条件をもって依頼されて取り組んだコロンビア響との録音です。

いや、もう少し正確に言えば、彼の本能であるところのヨーロッパ時代の姿に先祖返りをしたように聞こえます。

しかし、アメリカにおけるザッハリヒカイトの洗礼を受けた後では本当の意味で昔の姿に戻ることはできなかったようです。もちろん、ブラームスの4番やベートーベンの6番のように実にうまくいったものもありますが、ヨーロッパ時代の濃厚なロマン主義でもなければ、アメリカ時代の筋骨たくましい男性的な音楽でもない、どっちつかずの中途半端なものも少なくありません。それを人は、中庸の美と呼び、善人ワルターを代表する円満な音楽として褒め称えて彼の代表的な業績として定着してしまいました。

もちろん、そのことに異議を唱える人もいなかったわけではありません。一部の熱烈なマニアは戦前のワルターの録音を探し回ってロマン主義者としても彼を称揚し、コロンビア響との録音に異議を唱え続けていました。

しかし、不思議なことに、彼が最も精力的に活動を行っていてアメリカ時代の録音を評価する人はほとんどいませんでした。たまに、その時代の録音に光が与えられることがあっても、ほとんどがヨーロッパへの里帰り公演で、ヨーロッパ時代の彼の本能が爆発したような演奏ばかりでした。(たとえば、ウィーンフィルとのモーツァルトの25番や40番、さらにはマーラーの2番「復活」などなど・・・)

一つの時代を代表したほどの指揮者の全容をとらえるというのは大変なことです。それがワルターのように大きな変身を繰り返した巨匠であるならばなおさらです。しかし、幸いなことに、最近になってニューヨークフィルとのモノラル録音もきちんとした形でCD化されるようになってきて、大きな欠落であった部分が埋まり始めています。

もし、この録音をお聞きになってお気に召したのならば、是非ともそれらの録音にも触手を伸ばしていただければ、この偉大な指揮者の姿がより陰影の富んだ姿でとらえることができるのではないでしょうか。

よせられたコメント

2024-02-20:joshua

- CBSソニーの廉価版で買ったのがこの演奏でした。LP盤の音は良くはなく、演奏の特徴は何とか捉えられる程度でした。長い間聴かずにいましたが、ユングさんのアップを聴いてみたら、トゥッティのリミッターが外れ、ノイズも少なく、聴きやすい録音になり、いっぺんに好きになりました。いかに復刻するかは、やはり大事だと思いました。(安物のレコードプレーヤーも鑑賞に影響しましたねえ。)デジタルで得られるものは、「ワルターNYのブラ1」にはあったということです。今は亡き宇野功芳氏は、ワルターと文通した数少ない日本人でして、その著、ウィーン時代に始まる全ディスコグラフィーをコメントした本がありました。Amazonを見てびっくり、「名指揮者ワルターの名盤駄盤」はkindle版まで出ています。その著では聴いたLPの音がよろしくなかったのでしょう。「ある部分では奏者(ホルンを指して)が勝手に喚いている」なんてくだりがあります。このサイトに聴く限り、威圧感こそあれ、NYフィルはヴィルトゥオーゾ・オケです。こんな演奏が身近に聴けたニューヨーカーたちは幸せですよ。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)