クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

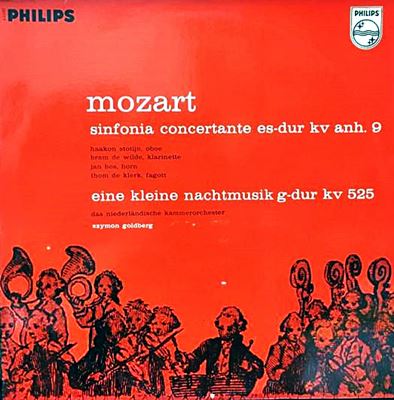

モーツァルト:セレナード第13番「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」K.525

シモン・ゴールドベルク指揮:ネーデルラント室内管弦楽団 1958年4月録音

Mozart:Serenade in G Major, K.525 "Eine kleine Nachtmusik" [1. Allegro]

Mozart:Serenade in G Major, K.525 "Eine kleine Nachtmusik" [2. Romance (Andante)]

Mozart:Serenade in G Major, K.525 "Eine kleine Nachtmusik" [3. Menuetto (Allegretto)]

Mozart:Serenade in G Major, K.525 "Eine kleine Nachtmusik" [4. Rondo (Allegro)]

この作品は驚くほど簡潔でありながら、一つの完結した世界を連想させるものがあります。

おそらくはモーツァルトの全作品の中では最も有名な音楽の一つであり、そして、愛らしく可愛いモーツァルトを連想させるのに最も適した作品です。

ところが、それほどまでの有名作品でありながら、作曲に至る動機を知ることができないという不思議さも持っています。

モーツァルトはプロの作曲家ですから、創作には何らかのきっかけが存在します。

それが誰かからの注文であり、お金になる仕事ならモーツァルトにとっては一番素晴らしい動機だったでしょう。あるいは、予約演奏会に向けての作品づくりであったり、出来のよくない弟子たちのピアノレッスンのための音楽作りであったりしました。

まあ早い話が、お金にならないような音楽づくりはしなかったのです。

にもかかわらず、有名なこの作品の創作の動機が今もって判然としないのです。誰かから注文があった気配はありませんし、演奏会などの目的も考えられません。何よりも、この作品が演奏されたのかどうかもはっきりとは分からないのです。

そして、もう一つの大きな謎は、そもそもこの作品はどのようなスタイルで演奏されることを想定していたかがよく分からないのです。具体的に言えば、1声部1奏者による5人の弦の独奏者で演奏されるべきなのか、それとも弦楽合奏で演奏されるべきなのかと言うことです。

今日では、この作品は弦楽合奏で演奏されるのが一般的なのですが、それは、そのスタイルを採用したときチェロとコントラバスに割り振られたバス声部が素晴らしく美しく響くからです。しかし、昨今流行の「歴史的根拠」に照らし合わせれば、どちらかといえば1声部1奏者の方がしっくりくるのです。

さらに、ついでながら付け加えれば、モーツァルトの「全自作目録」には「アイネ・クライネ・ナハトムジーク。アレグロ、メヌエットとトリオ、ロマンツェ、メヌエットとトリオ、フィナーレから構成される」と記されていて、この作品の原型はもう一つのメヌエット楽章を含む5楽章構成だったのです。そして、その失われたメヌエット楽章は他の作品に転用された形跡も見いだせないので、それは完全に失われてしまっているのです。

ただし、その失われた事による4楽章構成が、この簡潔なセレナードをまるで小ぶりの交響曲であるかのような雰囲気にかえてしまっているのです。

ですから、それは「失われた」のではなくて、モーツァルト自身が後に意図的に取り除いた可能性も指摘されるのです。

そんなわけで、自分のために音楽を作るということはちょっと考えづらいモーツァルトなのですが、もしかしたら、この作品だけは自分自身のために作曲したのかもしれないのです。

もしそうだとすると、これは実に貴重な作品だといえます。そして、そう思わせるだけの素晴らしさを持った作品でもあります。

ただし、それはどう考えても「あり得ない」妄想なので、おそらくは今となっては忘れられてしまった。そして記されなかった何らかの理由があったのでしょう。つまりは、それほどまでにモーツァルトは「プロの作曲家」だったのです。

底に流れる「風格」のようなものを感じとってほしい

以前に指揮者としてのゴールドベルクを紹介したときに、「意外と知られていない指揮者としての活動」と書いたのですが、考えてみれば山根美代子と再婚して日本に居を移してからは新日本フィルハーモニー交響楽団の指揮活動を行っていたのですから、日本では指揮者としての「ゴールドベルク」はそれなりに認識されていたのかもしれません。しかしながら、彼の指揮者としての活動の原点はやはり「ネーデルラント室内管弦楽団(オランダ室内管弦楽団)」です。

そして、その本領が一番発揮されたのはバッハ演奏だったというのが世間一般の評価らしいです。

確かに、彼のブランデンブルグ協奏曲は「峻厳さだけでないバッハ」の姿を十分すぎるほどに説得力を持って描き出していましたから、その世評は間違いではありません。

しかしながら、数は少ないですが、バッハ以外の録音にも地味ではあるものの優れた演奏を多く残してくれました。残念なのは、ゴールドベルクとネーデルラント室内管弦楽団との結びつきは20年を超えるほどに長いものだったにもかかわらず、その録音はあまり多くは残されていないようなのです。

そんな中で今私の手もとには以下の4つのモーツァルト作品の録音があります。

- モーツァルト:セレナード第13番「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」K.525

- モーツァルト:交響曲第5番 変ロ長調 in B flat K.22

- モーツァルト:交響曲第21番 イ長調 K.134

- モーツァルト:交響曲第29番 イ長調 K.201 (186a)

「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」はメジャーな作品ですが、それ以外はモーツァルトの交響曲の中でもマイナーな作品です。とりわけ、第5番と第21番はかなりマイナーな作品です。

ゴールドベルクが何故にこのような選曲を行って録音活動を行ったのかは分かりませんが、いわゆる後期の交響曲のようなメジャー作品ではお呼びがかからなかったのかもしれません。

しかしながら、これらの残された録音を聞いてみると、これが実にいい感じの音楽に仕上がっているのです。

基本的に室内管弦楽団ですから、最初からベームやヨッフムのような重量級のモーツァルトになるはずはないことは分かっています。しかし、そのまろやかな響きはモーツァルト的な愉悦感に満ちていて、その底には不思議な風格のようなものが備わっているのです。それは、少年時代のホンのちょっとした小品である第5番の交響曲においても同様です。

この「風格」のようなものって、意外と感じ取れる演奏は少ないのです。言うまでもないことですが、いわゆるピリオド演奏などと言うものに根本的に欠けているのがこの「風格」のようなものです。

そして、考えてみれば、彼はモーツァルトという作曲家が「子供向けの可愛い音楽をたくさん書いた人」としか認識されていなかった戦前において、すでにリリー・クラウスとのコンビで素晴らしいヴァイオリン・ソナタの録音を残していた人なのです。

彼は、モーツァルトという音楽家の真価を早い時期から知り尽くしていた数少ない優れた音楽家の一人でした。それは、あのブラームスが「ほんとうに素晴らしい音楽というものはモーツァルトの音楽のようなものなのだが、幸いにしてほとんどの人がその事を知らないので、私たちのようなものでも作曲家として生きていくことが出来る」と語ったことと肩を並べられるほどのことだったのかもしれません。

ですから、彼のモーツァルトは誰の物まねでもない、彼自身の内面から深く共感した音楽として表現されているのです。

それは、超マイナーな作品ほど、その本領が発揮してくれているように感じます。もちろん、メジャーな「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」や、そこそこ知名度のある29番の交響曲(K.201)においても悪い演奏であるはずはないのです。ただし、そのあたりになるとライバルが多いですね。(^^;

何気に聞き流してしまうと、何とも気持ちよく音楽が流れていくように見えるのですが、その底に流れる「風格」のようなものを感じとってくれると嬉しいです。

よせられたコメント

2021-05-02:コタロー

- モーツァルトにふさわしい愉悦感と精緻なアンサンブルを両立させた優れた演奏です。

このような演奏を聴いてしまうと、ゴールドベルクがもっとハイドンやモーツァルトの作品を遺しておいてくれたらと、無念の思いです。

2021-07-06:コタロー

- 再度投稿します。この演奏、かのジョージ・セルの名演奏に似ていると思いませんか?

1958年の時点で、これだけ水準の高い演奏を繰り広げているのは驚異的ですね。セルの演奏はしばらくパブリックドメインにならないので、その渇を癒やすのにもってこいですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)