クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ヴォーン・ウィリアムズ:5つのチューダー朝の肖像

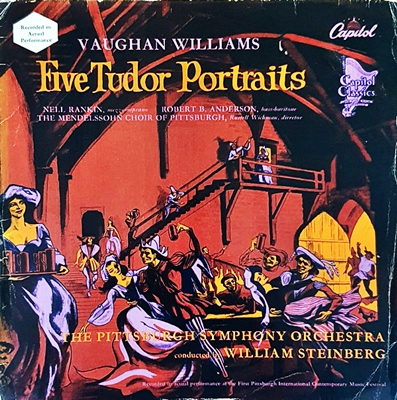

ウィリアム・スタインバーグ指揮 ピッツバーグ交響楽団 (Ms)ネル・ランキン (Br)ロバート・B・アンダーソン ピッツバーグ・メンデルスゾーン合唱 1952年11月30日録音

Vaughan Williams:5 Tudor Portraits [1.No. 1. Ballad: The Tunning of Elinor Rumming]

Vaughan Williams:5 Tudor Portraits [2.No. 2. Intermezzo: Pretty Bess]

Vaughan Williams:5 Tudor Portraits [3.No. 3. Burlesca: Epitaph on John Jayberd of Diss]

Vaughan Williams:5 Tudor Portraits [4.No. 4. Romanza: Jane Scroop]

Vaughan Williams:5 Tudor Portraits [5.No. 5. Scherzo: Jolly Rutterkin]

ここまで「怒りの日」をおちょくった作品を知りません

しかし、不思議はそれだけではありません。

例えば、この「5つのチューダー朝の肖像」は1935年に作曲されているのですが、その頃には海の向こうの大陸ではすでに後期ロマン派の時代はとっくに終了し、無調から12音音楽とか、印象派や新古典主義などと言う潮流が次々とあらわれてきていたのでした。しかし、ヴォーン・ウィリアムズは一見するとそう言う世の流れとは全く縁のないところで作曲活動を続けていたように見えるのですが、実はこの「5つのチューダー朝の肖像」とほぼ同じ時期に交響曲第4番を書いているのです。

第4番の交響曲は今までの穏やかで美しい世界とは全く異なった暴力的なまでの不協和音に彩られた音楽になっていました。つまりは、さすがのヴォーン・ウィリアムズも世の流れを完全に無視は出来なくなったのかということなのでしょうが、初演に駆けつけた聴衆は意表を突かれたようで、どのように反応すればいいのか大いに戸惑ったと伝えられています。

しかし、そう言う音楽を書いている傍らで「5つのチューダー朝の肖像」の様な音楽を書いていたのです。

作曲家というものは全く同じ時期に全く性格的に異なる音楽を書くという傾向はあるのですが、この「5つのチューダー朝の肖像」と「交響曲第4番」の落差は半端なものではありません。

「5つのチューダー朝の肖像」は15世紀の古い詩人のテキストに音楽をつけたもので「バラード」「間奏曲」「ブルレスカ」「ロマンツァ」「スケルツォ」の5曲から成り立っています。

チューダー朝とはランカスターとヨーク両王家の間で戦われた薔薇戦争に勝ち抜いたランカスター家によって打ち立てられた王朝です。日本で言えば、長い戦国時代に徳川家がけりをつけて江戸幕府を開府したような雰囲気でしょうか。戦乱の時代が漸く終わり、チューダー朝の絶対的権力のもとで社会が安定した時期でもあったようです。

ですから、このヴォーン・ウィリアムズの「5つのチューダー朝の肖像」の音楽にもそう言う雰囲気が溢れています。そして、この時代のもう一つの特徴はローマ・カトリックからの影響力を排除してイギリス国教会を設立して宗教改革を進めたことです。

この作品で大きな比重を占めているのは第4曲の「ロマンツァ」で、そこでは「怒りの日」が引用されています。「怒りの日」とは、昔から教会が神の罰とそれによる地獄の恐怖を描き出すことで信者を縛り付ける役割を果たすものでした。それ故に、それはカトリック教会においては極めて重要な要素であり、それは中世だけの話ではなくて、近代に入っても「怒りの日」が描かれていないと言うことでフォーレの「レクイエム」は教会から受け取りを拒否されたほどなのです。

ところが、このヴォーン・ウィリアムズが描き出した「怒りの日」は完全にパロディです。

死者を呼び覚ますラッパの響きからしてまるで昼寝をしてる連中を起こすかのようなのんびりとした響きです。そして、それに続く「怒りの日」もまるでどこかの遊園地のアトラクションを思い出させます。

私は、ここまで「怒りの日」をおちょくった作品を知りません。

もちろん、それだけでなく大編成のオーケストラに合唱と二人のソリストが加わって描き出される豊かな音響の世界は、「トマス・タリスの主題による幻想曲」のような浮遊感が漂う世界ともまた異なる華やかさがあります。

それにしても、この「怒りの日」は最高です!!

ヴォーン・ウィリアムズがスコアに託した響きを完璧なバランスで再現

スタインバーグによるヒンデミットの交響曲「画家マティス」を聞いたときに、彼はただの「職人指揮者」という枠なのかではとらえきれない存在だと驚かされました。あの「画家マチス」は作品の背景として存在したであろうナチスにおける抑圧されたものの感情が痛いほどに聞き手の側に迫ってくる演奏でした。

ただし、注目すべきなのは、そのような抑圧されたものの心情をドラマとして演出しているのではなく、あくまでも新即物主義的な解釈であることに徹しながらそれを実現していることです。

彼はヒンデミットがスコアに託した思いを、何も足さず何も引かず、またオーケストラにも余分な響きを盛ることもせず、ひたすらまっすぐにヒンデミットの代弁者であろうとしています。そして、その音楽を通して聞き手が様々な感情を抱いてくれるとしたら、それは演奏者である自分ではなくて、音楽を生み出したヒンデミットの貢献だと主張しているような演奏でした。

そして、それと全く同じアプローチがこのヴォーン・ウィリアムズの演奏でも徹底されています。

ヴォーン・ウィリアムズと言えば真っ先に思い浮かぶ「トマス・タリスの主題による幻想曲」も、ボールトのような厳しさやオーマンディのような甘さではなく、かといってそれを足して2で割ったような演奏にしているのではなくて、まさにヴォーン・ウィリアムズがスコアに託した響きを完璧なバランスで再現することによって、この作品が持っている浮遊感のようなものが見事に表現されています。

ただし、スタインバーグがくせ者なのは、基本的にはそう言う新即物主義的なスタイルを貫きながら、時々ブルックナーのロマンティックやチャイコフスキーのイタリア奇想曲みたいに、「なんだこりゃ」みたいに脳天気とも言えるような演奏をしてしまうこともあると言うことです。

実は、「5つのチューダー朝の肖像」はこの録音でしか聞いたことがありません。さらに言えば、作品そものに関する情報も乏しく、作品紹介の項で書いた「ここまで怒りの日をおちょくった作品を知りません」と書いたのですが、それはあくまでもこの録音を聞いての感想をもとにしたものです。

そして、もしかしたら、時々顔を出す脳天気な気質がここで炸裂している可能性は否定できないのです。

まあ、おそらく大丈夫だろうとは思うのですが、個人的にはこういう風な音楽は嫌いではないので、ヴォーン・ウィリアムズがこういう音楽を書いたと信じたいものです。

よせられたコメント

2023-06-02:大串富史

- 中国人学習者のためのよさげなバックグラウンドミュージックを探してこちらに足を運ばせていただき、それだけでも感謝なのですが、まさかここで「怒りの日」なるグレゴリオ聖歌?のメロディーについて知ることになろうとは… ただただ、感謝です…

#これは全くの余談ですが、「宗教改革者は、大淫婦バビロンはローマ・カトリックであり、教皇は反キリストであるとした」というのは、やはり故あってのことだったと改めて思いました。もっとも彼らも決して人のことを言えるような立場にはいないわけですが。

ところで肝心の、ヴォーン・ウィリアムズなり5つのチューダー朝の肖像なりはどうなのか、と問われると、うーん…

#このサイトで初めて彼の交響曲を聴いて、分かりやすい(第6番?)なあと思いつつ、グリーンスリーヴス以外はちょっと流せないかなー、なんですごめんなさい… わたし的には、やっぱり左証、なんでしょうか。クラシック音楽を生み出したあの世界は本当に終わったんだなーという意味では興味津々なんですが、そんなにくどくど言わなくても分かった、分かりました、いやどうか勘弁してください、みたいな。

本当は日本語レッスンの合間にしていた曲探しが、今では海のように広範な管理人様のクラシック音楽のストックの確認のためのサイト巡りのようになってしまっています… これからもご自愛しつつ、サイト運営をどうぞ宜しくお願いいたします。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)