クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

シューマン:チェロ協奏曲 イ短調 作品129

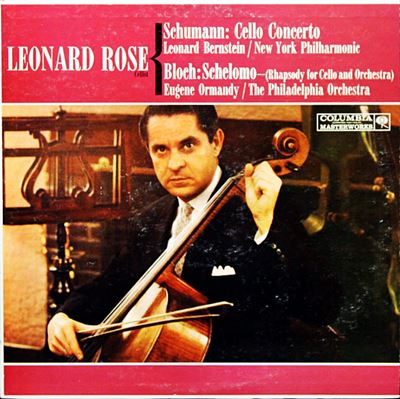

(Cello)レナード・ローズ レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1960年1960年10月24日録音

Schumann:Cello Concerto in A minor, Op.129 [1.Nicht Zu Schnell]

Schumann:Cello Concerto in A minor, Op.129 [2.Langsam]

Schumann:Cello Concerto in A minor, Op.129 [3.Sehr Lebhaft(Cadenza:Pierre Fournier)]

「よい作品」がないのならば自分で書いてみよう!!

しかしながら、このシューマンのコンチェルトから立ち上るロマン的な憂愁と独奏チェロの見事な技巧を聞くと、少なくともこちらのは同意できそうかな・・・と思ってしまいます。

元々、シューマンがこの作品を書こうと思ったきっかけは彼が「評論家」であったことに起因します。

当然、ドヴォルザークのコンチェルトは未だ存在しなかった訳なので、評論家であるシューマンから見れば、このジャンルというのはあまりにもすぐれた作品がないことを憂えたらしいのです。そして、普通の「評論家」ならば、そう思ったところでそれだけで終わるのですが、作曲家でもあったシューマンは、「それならば、自分でそのすぐれた作品」を書いてみよう」と思ってしまった次第なのです。

さらに付け加えれば、その「作曲家」でもあるシューマンは、ロマン派の数ある作曲家の中でもとびきりすぐれた作曲家でもあったので、そうやって決心して生み出したこのチェロ協奏曲もまた、その決心に違わぬ「傑作」となった次第なのです。

まあ、言葉にしてみれば簡単なのですが、それを実際にやり遂げるとなると常人のなし得ることではありません。

このコンチェルトは、シューマンが期待をこめて乗り込んだデュッセルドルフにおける最初の大作です。

それだけに、チェロの憂愁に溢れた響きが一つの特徴でありながらも、音楽全体としては明るく晴れやかな力に満ちています。

そして、この音楽の価値に確信を持っていたシューマンは、何人かのチェリストに演奏上の問題に関わる幾つかの助言(チェリストにとってあまりにも難しすぎる!!)は受け入れたのですが、その他の音楽の本質に関わるようなアドバイスは全て無視したのでした。そう言う助言の大部分は、当時の聴衆にとって「聞きやすく」するための助言だったようなのですが、その様な助言は全て無視したのです。結果として、当時の聴衆にとっては容易に受け入れられる音楽ではなかったので好意を持って受け入れられることはなかったようですが、歴史はシューマンが正しかったことを如実に証明することになるのです。

なお、この作品は3楽章構成なのですが、全体は途切れのないひとまとまりとして演奏されます。

ニューヨーク的なシューマン

このシューマンからはヨーロッパ的な陰影に富んだ雰囲気は希薄です。それをどの様に受け取るかは人それぞれでしょうが、それは逆から言えばレナード・ローズと若きバーンスタインという組み合わせならではのニューヨーク的なシューマンになっていると言うことでもあります。

まずは、あれこれと問題の多いシューマンの管弦楽法なのですが、さすがは基本的に作曲家でもあったバーンスタインですから見事に料理していて、曖昧さというものをほとんど感じません。ある意味では、後年にウィーンフィルとくんで録音したときよりも、こういう明解さの方が私は好きかもしれません。

そして、ソリストのローズなのですが、これもまた実に明るく明解なチェロの響きと旋律を聴かせてくれます。

ローズという人は、演奏に先立って徹底的に考え抜く人で、決して「実演での霊感」などと言うものは信じない人でした。それは、長くアメリカの多くのメジャー・オーケストラでチェロの首席奏者を務めてきた経験によるものなのでしょう。おそらく、彼は多くのソリストと共演して、「己の霊感」を信じる自己満足的なソリストにウンザリさせられる経験を山ほど積んだのかもしれません。

ですから、彼は教育者として多くの弟子を育てたのですが、その弟子たちにまずはオーケストラ・プレーヤーになることをすすめていたそうです。

ただし、そうなると、聞き手というのは贅沢なもので、ある意味では完璧とも言えるほどの演奏であるにもかかわらず「予定調和」という言葉が浮かび上がってくるのです。ここには、ソロとオケとの緊張関係はほとんど存在しませんし、あるように聞こえても、それらは全てスコアに書かれていることを実現しただけのことです。

そして、演奏全体をおおう余裕は大したもので、何か「事件」が起きるようなことはその「気配」すらも感じさせません。

それで、どこに文句があるんだと言われれば、まあ、これが60年代ニューヨークの象徴みたいな音楽なのでしょうねとこたえるしかないですし、まさにその事にこそこの演素の魅力があることは事実です。

しかし、それが分かりつつも、「それでもね・・・」とぶつぶついっている自分がいることもこれまた事実なのです。

困ったものです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)