クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

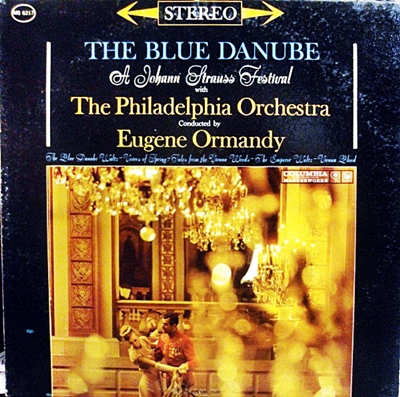

ヨハン・シュトラウス II:ワルツ「美しく青きドナウ」, Op.314

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1959年12月27日録音

Johann Strauss II:Blue Danube, Op.314

社交の音楽から芸術作品へ

やがて、父も彼が音楽家となることを渋々認めるのですが、彼が1844年からは15人からなる自らの楽団を組織して好評を博するようになると父の楽団と競合するようになり再び不和となります。しかし、それも46年には和解し、さらに49年の父の死後は二つの楽団を合併させてヨーロッパ各地へ演奏活動を展開するようになる。

彼の膨大なワルツやポルカはその様な演奏活動の中で生み出されたものでした。そんな彼におくられた称号が「ワルツ王」です。

たんなる社交場の音楽にしかすぎなかったワルツを、素晴らしい表現力を兼ね備えた音楽へと成長させた功績は偉大なものがあります。

美しき青きドナウ 作品314

よく知られているように、この作品はプロイセンとの戦争に敗れて国民全体ががっくりと落ち込んでいるときに作られました。最初は合唱曲として発表されたのですが、それにつけられていた歌詞がとんでもなく酷いもので、それが足を引っ張ってそれほど評判とはならなかったと伝えられています。

ところが、そう言う「愛国的(?)」な歌詞などは放り出して、純粋に管弦楽曲として編曲して演奏すると、これが爆発的なヒットとなったのです。

この編曲の背景には、シュトラウスの妻がこの作品のメロディの素晴らしさに気づいて、演奏旅行に出かける夫の鞄にそっとしまい込んだという「美談」が残されています。何とも「クサイ」話ですが、今も昔もこの手の話が好きな人が多いという証拠にはなるでしょう。

しかし、結果は何であれ、今やこの音楽はオーストリアの第2国歌といわれるほどになっています。それ故に、ニューイヤーコンサートで、この作品だけはアンコール曲として必ず演奏されます。冒頭の音型をヴァイオリンが刻みはじめると一斉に拍手が巻き起こって演奏が中断され、指揮者とウィーン・フィルが新年の挨拶をするというのが「お約束」になっています。

端正であると同時に豊満

オーマンディがどうしても低く見られる要因として「オペラ」を指揮しなかったと言うことがあります。実はミンシュもほぼ同様で、彼もまた「オペラ」との縁は非常に少なかった指揮者でした。

そして、アメリカではまだしも、ヨーロッパではその事は決定的な「弱点」と見なされました。

ただし、ミンシュはそう言うことは殆ど気にしていなかったようです。

それに対して、オーマンディの方はその事に多少の引け目を感じていたのか、唯一、ヨハン・シュトラウスの「こうもり」だけを録音しています。そして、それを「ヨハン・シュトラウスの理想的指揮者」と鼻であしらったのがストラヴィンスキーでした。

しかしながら、そんな風に馬鹿にされながらも、彼が鬼のトレーニングで築き上げた「フィラデルフィア・サウンド」は唯一無二の魅力を持っていました。

例えばリヒャルト・シュトラウスの「薔薇の騎士」組曲を聴いてみれば、それはまさに「薔薇の騎士」のダイジェスト版になっているだけでなく、その響きの豊麗さは誰にも真似の出来ない優れものでした。

ですから、そんなオーマンディが手兵のフィラデルフィア管の豊饒な響きを最大限にフル活用してヨハン・シュトラウスのワルツやポルカを演奏すればどんな音楽になるのかは概ね予想はつきます。

そして、現実はその予想をはるかに上回る面白さと美しさに満ちた音楽を聞かせてくれています。

まず最初に断っておかなければいけないのは、ここには「ウィーンの粋」はありません。基本的にワルツはワルツとしてきちんと3拍子で構成されていますし、ポルカはポルカらしく力強い推進力が強調されています。

つまりは、ウィンナー・ワルツという「伝統」からは自由になって、それらの作品を純粋器楽として端正に構築しているのです。その点ではセル&クリーブランド管によるシュトラウス演奏と方向性は同じです。しかし、セルになくてオーマンディにあったのはフィラデルフィア管の豊麗なサウンドです。

そう言えば、セルのウィンナー・ワルツをまるで士官学校での舞踏会みたいだと書いた事があるのですが、ここにはその様な禁欲的な雰囲気は全くありません。その音楽は端正であると同時に豊満でもあります。

そして、こういう表現というのは、簡単にやれるように見えて意外と難しいものであることに気づかされます。

そして、これが誉め言葉になるのかどうかは分かりませんが、「オーケストラの休日」でも感じたように、こういう小品を扱わせたときのオーマンディの上手さは抜きんでています。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)