クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ブラームス:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 作品15

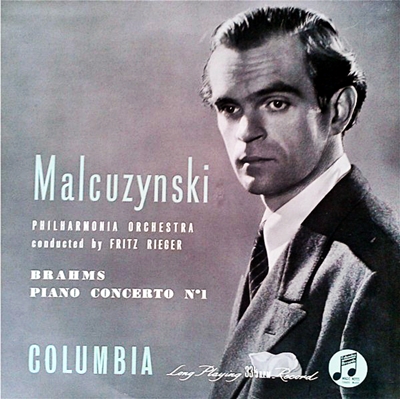

(P)ヴィトルト・マウツジンスキ:フリッツ・リーガー指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1953年2月6日、7日&9日録音

Brahms:Piano Concerto No.1 in D minor Op.15 [1.Maestoso]

Brahms:Piano Concerto No.1 in D minor Op.15 [2.Adagio]

Brahms:Piano Concerto No.1 in D minor Op.15 [3.Rondo. Allegro non troppo]

交響曲になりそこねた音楽?

諸説がありますが、この作品はピアノソナタとして着想されたと言われています。それが2台のピアノのための作品に変容し、やがてはその枠にも収まりきらずに、ブラームスはこれを素材として交響曲に仕立て上げようとします。しかし、その試みは挫折をし、結局はピアノ協奏曲という形式におさまったというのです。

実際、第1楽章などではピアノがオケと絡み合うような部分が少ないので、ピアノ伴奏付きの管弦楽曲という雰囲気です。これは、協奏曲と言えば巨匠の名人芸を見せるものと相場が決まっていただけに、当時の人にとっては違和感があったようです。

そして、形式的には古典的なたたずまいを持っていたので、新しい音楽を求める進歩的な人々からもそっぽを向かれました。

言ってみれば、流行からも見放され、新しい物好きからも相手にされずで、初演に続くライプティッヒでの演奏会では至って評判が悪かったようです。

より正確に言えば、最悪と言って良い状態だったそうです。

伝えられる話によると演奏終了後に拍手をおくった聴衆はわずか3人だったそうで、その拍手も周囲の制止でかき消されたと言うことですから、ブルックナーの3番以上の悲惨な演奏会だったようです。おまけに、その演奏会のピアニストはブラームス自身だったのですからそのショックたるや大変なものだったようです。

打ちひしがれたブラームスはその後故郷のハンブルクに引きこもってしまったのですからそのショックの大きさがうかがえます。

しかし、続くハンブルクでの演奏会ではそれなりの好評を博し、その後は演奏会を重ねるにつれて評価を高めていくことになりました。因縁のライプティッヒでも14年後に絶賛の拍手で迎えられることになったときのブラームスの胸中はいかばかりだったでしょう。

確かに、大規模なオーケストラを使った作品を書くのはこれが初めてだったので荒っぽい面が残っているのは否定できません。

1番の交響曲と比較をすれば、その違いは一目瞭然です。

しかし、そう言う若さゆえの勢いみたいなものが感じ取れるのはブラームスの中ではこの作品ぐらいだけです。

私はそう言う荒削りの勢いみたいなものは結構好きなので、ブラームスの作品の中ではかなり「お気に入り」の部類に入る作品です。

こんなヴィルトゥオーゾの時代があったんだ

冒頭のオーケストラの前奏を聴いて、これはもうドイツ的な泥臭さ満載だと感心させられました。そこで、指揮者を確認すると「フリッツ・リーガー」となっています。正直言って、「Who are You?」という存在だったのですが、調べてみると1949年から1966年までの長きにわたってミュンヘン・フィルの音楽監督をつとめていた人物でした。

そして、驚くのは若い時代の先生はジョージ・セルだったというのです。しかしながら、この演奏を聞く限りは、その教えは彼の中で余り大きなポジションは占めなかったようです。

それにしても、ミュンヘン・フィルの歴史を調べてみれば、前任者はハンス・ロスバウトで、後任者はルドルフ・ケンペ、セルジュ・チェリビダッケと続くのですから、印象的にはミュンヘン・フィルの歴史から削除されてしまったかのような錯覚に陥ります。

もしかしたら、それは元ナチス党員という経歴が影響しているのかもしれません。そんな、元ナチス党員がナチス発祥の地とも言うべきミュンヘンのオーケストラの音楽監督に1949年に就任したというのは驚くべき事です。

ただし、そう言う政治的な背景はひとまず脇におくとして、このブラームスのピアノ協奏曲第1番の演奏は悪くはありません。この作品に関して言えば、彼の師にあたるジョージ・セルとクリフォード・カーゾンとの競演盤が真っ先に思い浮かぶのですが、そのテイストは全く異なります。

セルの演奏は、カーゾンという大物を相手にしても、この作品が本質的に持っている交響的な性格を実現すべくピアノ・パートを包摂しようとし、それに対してカーゾンは頑なまでにそれを拒否して、その激烈な緊張感が結果としてこの作品が持っている本質をあぶり出していました。

しかし、リーガーの指揮はこの作品に必要な重厚なオケの響きは確保しながら、基本的にはピアニストのマウツジンスキを立てています。

特に、牧草の香りが漂うような「Adagio」楽章の牧歌的な響きはマウツジンスキのピアノと見事に融和して非常に美しい瞬間をいくつも聞かせてくれます。

そして、この時代のマウツジンスキはこれ以外にラフマニノフやチャイコフスキーのような、独奏ピアノにオーケストラが覆い被さってくる協奏曲をたくさん録音していますし、リストなどの高い技巧を必要とする作品もよく取り上げています。つまりは、50年代の初め頃は紛れもなくヴィルトゥオーゾ・スタイルのピアニストだったようなのです。

なお、次いでのような取り上げ方で申し訳ないのですが、ピアノ独奏曲の「ヘンデルの主題による変奏曲」もまたエネルギッシュな演奏で、あらためてこの頃までは豪快さを前面に出した芸風だったのだと再認識させられます。もっとも、そう言う芸風でなければ、このような真面目に練習を繰り返せば指を痛めかねないような難曲は取り上げないでしょう。

ところが、50年代の後半にはいると積極的にショパンを取り上げるようになり、それはヴィルトゥオーゾ・スタイルとは全く無縁の肩の力の抜けた演奏になっています。そして、その姿がマウツジンスキのスタイルとして広く認知されるようになり、世間的には「ショパン弾き」として認知されていくようになります。

そして、晩年はショパン・コンクールの審査員も務めていたのですから、その認識は広く定着していったのは仕方のないことでしょう。

そう言えば、私も彼のショパン演奏を紹介したときにこんな風に書いていました。

彼の録音を聞いて真っ先に気に入ったのは、その響きの軽さです。

実に飄々と何の気負いもなくショパンのロマンを描き出していくピアノは実に魅力的です。それは、ともすれば鍵盤をぶっ叩くことに力を注ぎすぎているカペルやホロヴィッツのピアノとは対極に位置する世界です。そして、そう言う軽やかなショパンを聴いていると、カペルみたいな若手連中に対して「何もそんな青筋たててピアノを叩くモンじゃないよ。ショパンてぇのは、こんな風に弾くモンだよ」というマウツジンスキの呟きが聞こえてきそうな気になりました。

そんなマウツジンスキにもこんなヴィルトゥオーゾの時代があったんだというのは、些か驚きでもあったのですが、逆に言えば上手く年を重ねたと言うことなのでしょう。

よせられたコメント

2021-02-28:エラム

- 本演奏とは関係ないことですが、リーガーという名前でとあるお宝映像を思い出しました。

バッハの4台のピアノ(チェンバロ)のための協奏曲はメジャーな曲ではないと思いますがその昔、この曲で夢のような企画が催された記録が映像として残されています。

1972年、当時バイエルン放送交響楽団の指揮者だったクーベリックの呼びかけで、ミュンヘンと縁が深い3人の指揮者が集まり、4人の指揮者がピアニストとしてバッハの協奏曲に挑みました。

その指揮者は、当時バイエルン州立歌劇場の指揮者だったサヴァリッシュ、ミュンヘンフィルの指揮者だったケンペ、そしてミュンヘンフィルの前任者のリーガー、最後にクーベリックが指揮も担当しました。

4人のマエストロたちがプライドを見せつつ協力的に音楽を作っていく実に貴重なドキュメントでした(チェリビダッケならこんな企画絶対にお断りだったでしょう!)。

2021-02-28:joshua

- Fritz Rieger その人はローテンベルガーやヴンダーリヒという豪華顔ぶれで1964年ライブの魔笛を残しています。ミュンヘンフィル音楽監督でナチス党員だった人が、戦後レッグの傘下でフィルハーモニア管弦楽団を振ったのは43歳時。68歳と指揮者としては短命ですが、よく似た時代・状況を生きたオズワルド・カヴァスタが戦後間もなく服毒死したのと、対照的に器用に生きた人のようです。

いささか因縁めいた話になりますが、同じ43歳でこの曲をB.L.ゲルバーと共演したドイツ人がいます。パウル・デッカーです。(2014年に90歳で長逝した、キャリアもニュージーランド響と平和に過ごし終えた晩年でした。)その年1966年。まだ、頭書のリーガーはミュンヘンにいた年です。ゲルバーの自信作となり再録もされていない、この名演の伴奏指揮は、56歳のリーガーであったかもしれない、と歴史の皮肉を感ずるわけです。リーガーはピアノも達者で歌手のソロレペティートアをしていたほどです。マウツジンスキはそれを知っての演奏だったんでしょう。

2023-01-13:ジェネシス

- リーガーの思い出と言えば。

1964年、読響の黎明期に来日しています。N響に客演したC.シルベストリとの競演になりました。

当時の読響は(今でも?)いやN響も在京のオーケストラも皆1枚でもレコードを出した指揮者だとテンションが上がる傾向が顕著でした。シルベストリは「新世界」をリーガーはシューベルトの25cm盤を出していたので該当したんでしょう。

曲目はブラームスの第4でした。リーガーの演奏といったら、いつ終わるんだという感じでした。でも、当時の日本のオーケストラからこんな重厚なブラームスが鳴り響いた例は無かった。

その後、チェリビダッケが単身来日してやはりスローテンポのブラ4を演っているから、ミュンヘン.フィルの伝統かな?まさかね。

2024-08-22:豊島行男

- マウツジンスキのラフマニノフ・ピアノ協奏曲3番の録音にはびっくり仰天でした。

凄い快速だけども実に情緒深い。

こちらのブラームスも凄いですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)