クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ハイドン:交響曲第57番 ニ長調 Hob.I:57

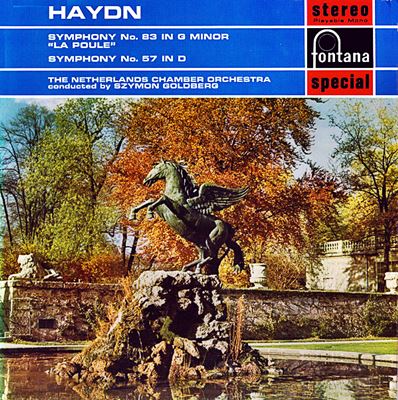

シモン・ゴールドベルク指揮:オランダ室内管弦楽団 1958年10月13日~15日録音

Haydn:Symphony No.57 in D major, Hob.I:57 [1.Adagio - Allegro di molto]

Haydn:Symphony No.57 in D major, Hob.I:57 [2.Adagio]

Haydn:Symphony No.57 in D major, Hob.I:57 [3.Minuet. Allegretto]

Haydn:Symphony No.57 in D major, Hob.I:57 [4.Finale. Prestissimo]

初期・中期のハイドンを代表する作品

理由は簡単で、ハイドンの主人であるエステルハージ侯が演劇に興味を持ち始め、新しく作った宮殿にはオペラや演劇を上演できる劇場だけでなく、人形劇まで上演できる劇場まで作ってしまったのです。

清少納言も「すまじきものは宮仕え」と1000年以上も前に言っていますが、ハイドンもまた「宮仕え」の身としては、主人の意向に従ってオペラや演劇の付随音楽の作曲に全力を集中しなければならなくなってしまったのです。そのために、1775年以降は交響曲の作曲は極端に少なくなり、例え作曲しても、それはオペラや付随音楽を下敷きにしたものばかりでした。

つまりは、「エステルハージ実験工房」と呼ばれた時代は終わり、後に「古いパンケーキのような作品」ばかり書かされたとハイドンが嘆いた時代が始まるのです。

その意味では、この作品は「エステルハージ実験工房」で思う存分の創造力を羽ばたかせていた時代の最後を飾る作品の一つと言えます。あるハイドン研究家はハイドンの初期・中期の交響曲から一つ選べと言われればためらいなくこの第57番の交響曲を選ぶと言っている人もいます。

第1楽章はかなり長い序奏から始まるのですが、そこでは日頃聞きなれていない響きが出てきます。そして、それに続くアレグロの主部はこの時代のハイドンらしい活気に満ちた音楽になっています。

続く第2楽章もまた静かな弦楽器のピチカートで始まるのは第1楽章と雰囲気が似ています。また、メヌエット楽章も3拍目に前打音があるので、何処かワルツを思わせるような雰囲気を持っています。そして、終楽章では、第56番と似たような三連音の連続で始まるのですが、それは何処かタランテラを思わせるような音楽であり、素晴らしい盛り上がりを作りあげてフィナーレを迎えます。

そう言う細かい工夫があちこちに施された音楽は、確かに初期・中期のハイドンを代表する作品と言っても言いすぎにはならないでしょう。

モーツァルト的感性で濾過されたハイドン

ゴールドベルク指揮がオランダ室内管弦楽団と録音したハイドンの交響曲もまた随分とマニアックな選曲です。そのマニアック度はモーツァルトの選曲以上でしょう。

- ハイドン:交響曲第39番 ト短調, Hob.I:39

- ハイドン:交響曲第44番 ホ短調「悲しみ」, Hob.I:44

- ハイドン:交響曲第57番 ニ長調 Hob.I:57

おそらく、この3曲をすぐにイメージできる人は殆どいないでしょう。ハイドンと言えばまずはザロモン・セット、それ以外ならば88番の「V字」、92番の「オックスフォード」あたり、もう少しひねったとしても45番の「告別」、49番の「受難」、さらにもう一ひねりして6番~8番の「朝」「昼」「夕」くらいでしょう。

確かに、ハイドンの疾風怒濤期の短調作品として44番の「悲しみ」はある程度イメージできる人はいるかもしれませんが、「全集」でも目指さない限りは「39番」や「57番」を単発で録音するというのは極めて珍しいのではないでしょうか。

しかし、このハイドン演奏なのですが、聞いてみれば実に面白いので困ってしまいます。ゴールドベルクというおじさんは実に変わった、そして困った人です。

その演奏を一言で言えば、ハイドンの純器楽的な交響曲を、ゴールドベルクが持つ「モーツァルト的感性」みたいなものをフィルターとして通過させたような音楽になっているのです。

よく知られていることですが、モーツァルトはハイドンのもとで音楽を学んだことがあります。そして、ハイドンはすぐにモーツァルトの恐るべき才能を見いだしたのですが、教え子であるモーツァルトはハイドンの指導に物足りなさを感じて、結局その師弟関係は長く続きませんでした。しかし、それは師であるハイドンの音楽的才能がモーツァルトの音楽的才能に及ばなかったなどという話ではありません。

モーツァルトは疑いもなくハイドンの音楽から多くのものを学んでいますし、ハイドンという音楽家を終生尊敬していました。そして、その尊敬の念はハイドンもまた同じであり、あまりにも早すぎるモーツァルトの死を聞いたときにモーツァルトへの「レクイエム」として98番の交響曲を書いています。

では、何故に音楽の師弟関係としては二人は上手くいかなかったのかというと、これはあくまでも私見ですが、ハイドンという音楽家が職人的な技を凝らした純粋器楽の音楽家だったのに対して、モーツァルトの本性はオペラにあったからではないかと思うのです。

よく言われるように、モーツァルトの音楽は音符を精緻に音に変換するだけでは抜け落ちてしまうものが多すぎます。ですから、トスカニーニやマルケヴィッチの演奏を聞いて「ああ、立派な音楽だな!」とは思っても、どこかで物足りなさを感じてしまうのです。しかし、先に紹介したゴールドベルクのモーツァルトにはその様な立派さはないけれども、「ああ、これこそモーツァルトだ!!」という安心感を持って聞くことができました。

そして、そう言う感性を持って、彼はハイドンの交響曲に臨んでいるように思えるのです。

おそらく、ハイドンの交響曲が持つ純粋器楽としての構築性を極限まで追求したのはクレンペラーでしょう。例えば、彼の手になる「104番」などを聞けば、それはもうすぐ横にベートーベンがたたずんでいる事は誰の耳にも明らかとなります。

それに対して、このゴールドベルクのハイドンはそれとは対極にあるような演奏であり、まるでそれはモーツァルトの初期シンフォニーを聴いているような思いになってしまうのです。

とはいえ、そんな聞き方は何処か違うだろうという声が聞こえてきそうなのあですが、聞き手にとっては実に楽しく、心安らかに聞けるハイドンになっていることだけは認めていただけるのではないでしょうか。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)