クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ニューヨーク・フィルへのデビュー・コンサート(1)~アメリカ国歌・ベートーベン:交響曲第7番イ長調 作品92

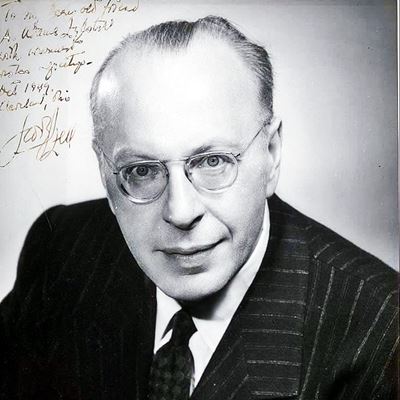

ジョージ・セル指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1943年7月4日録音(ニューヨーク・フィル デビュー・コンサート)

The Star-Spangled Banner

Beethoven:Symphony No.7 in A major , Op.92 [1.Poco Sostenuto; Vivace]

Beethoven:Symphony No.7 in A major , Op.92 [2.Allegretto]

Beethoven:Symphony No.7 in A major , Op.92 [3.Presto; Assai Meno Presto; Presto]

Beethoven:Symphony No.7 in A major , Op.92 [4.Allegro Con Brio]

ニューヨーク・フィルへのデビュー・コンサート

そして、新天地のアメリカではトスカニーニの援助によって(そう、トスカニーニは最後までセルの擁護者でした)NBC交響楽団の客演指揮者として迎えら、メトロポリタン歌劇場でも指揮活動を行うようになります。

しかし、セルにとってアメリカでのキャリアを築く上で決定的な踏み台となったのが、ここで紹介しているにニューヨーク・フィルへのデビュー・コンサートでした。

それは、いわゆる演奏会シーズンが終了した後に行われた「サマー・コンサート」だったのですが、1943年の7月4日と11日の2回のコンサートはセルにとってアメリカにおけるキャリアを積み重ねていく上では極めて重要なステップだったはずです。

ちなみに、その二日間のコンサートのプログラムは以下の通りです。

1943年7月4日

- ベートーベン:交響曲第7番イ長調 作品92

- スメタナ:連作交響詩「我が祖国」より第2曲「モルダウ」

- ワーグナー:「タンホイザー」序曲

- スーザ:星条旗よ永遠なれ

1943年7月11日

- ウェーバー:「オベロン」序曲

- メンデルスゾーン:交響曲第4番 イ長調 作品90 「イタリア」

- リヒャルト.シュトラウス:交響詩「ドンファン」 作品20

- ガーシュイン:ラプソディー・イン・ブルー

両日ともに日曜日ですし、こういう夏のコンサートはいわゆる「名曲コンサート」のような内容になることが多いのですが、セルが計画したプログラムはその手のコンサートとしてはかなり意欲的です。

いわゆるドイツ正統派の古典派からロマン派に至る音楽は言うまでもなく、東欧系の音楽、さらにはアメリカの音楽まで幅広く対応できる能力を示そうという意気込みが感じ取れます。

そして、まさにこれをステップとして「完璧主義の権化」とも言うべきアメリカ時代のセルがスタートするのです。

なお余談ながら、1943年と言えば、日本ではその年の5月に学徒戦時動員体制、いわゆる学徒出陣が発表され、さらには米軍のアッツ島上陸で日本軍が全滅して「玉砕」という言葉が使われるようになっていた時期です。そんな時に、アメリカのニューヨークではこのような「サマー・コンサート」が行われていたのかと思うと複雑な心境にならざるを得ません。

<どうでもいい追記>

どのように栄えた帝国にも必ず最期の時というものが存在します。それは中国における王朝の興亡やローマ帝国の滅亡、海の都だったヴェネチアの繁栄と衰亡など、数え上げればきりがありません。つまりは永遠に栄え続ける帝国などと言うものはあり得ないのです。

おそらく、このコンサートでアメリカ国歌を歌った人たちの大部分は己の祖国への誇りを持って歌っていたことでしょう。そして祖国アメリカへの自信と信頼は揺るぎないものだったでしょう。しかし、その上昇曲線は50年代から60年代にかけて頂点をむかえ、その後多少の並はあっても少しずつ下降曲線を描き、そして今まさにその下降曲線は大きくカーブを描きつつあるようです。

私はアメリカという国の「ジャイアン的性格」には辟易としていましたが、その反面として持っている「懐の深さ」には敬意を抱いていました。何といっても、このコンサートで平気でワーグナーの作品を取り上げているのですから、それは日本という国の歪なまでの偏狭さを浮かび上がらせてくれます。

選挙というものは、有権者が自らの自由意志で投票を行い、その投票された票を正確に集計して、その得票数の多い方が「当選」するという事が「当然」の事です。そして、その事は、日本ならば小学生でも簡単に理解できる事なのですが、かの国では国民の半分近くが理解できなくなっていることに驚きを禁じ得ません。

私が住まう大阪でも、住民投票でごく僅かでも反対票が賛成票を上回ればそれで「大阪都構想」は白紙に戻るのであり、どれほどその構想を強く推進したり支持していた人でもその結果は受け入れるのです。

ところが、今のアメリカの大統領選挙を高みの見物をしていると、そんな当たり前のことを理解しようとせずに、訴訟を連発し、支持者の多くもまたそれに煽られて愚かな行動を繰り返しているのです。

おそらく、あの様な無様な事は日本では決しておこりません。

80年の時を経て、この偏狭さと言うことについてはいつの間にか逆転してしまったのかもしれません。

全くセルらしからぬ演奏

さて、セルのニューヨーク・フィルへのデビューを飾ったのがこのベートーベンの交響曲第7番でした。

コンサートに先立って、おそらくは全員起立にもとでのアメリカ国歌の演奏が行われているので、それもついでに紹介しておきましょう。さすがは戦時下における演奏会です。

そのアメリカ国歌に続いて演奏されたのがいきなりベートーベンの交響曲第7番だったというのも驚かされるのですが、これがどうにもセルらしからぬ演奏になっているのです。その「セルらしからぬ」というのは、この二日間のライブ録音の中でこのベートーベンの7番だけが何故か著しく録音のクオリティが低いので、聞き手にとってはその事も大きく影響しているのかもしれません。

まず、気づくのは異様にピアニシモを強調していることです。ただし、それがセルの意志を正確に反映したものなのか録音クオリティに由来するものなのは分かりません。しかし、少なくともこんなにもあざとく強弱の対比を行うのはセルらしくないことは明らかです。

ただし、あちこちに、これもまたセルらしからぬ表情付けなども行っていますので、このあざとさは録音だけに起因するものではないようです。

さらに言えば、オケのアンサンブルもかなり怪しい部分が多くて、有り体に言えばかなり雑な演奏になっています。

これもまた、後のセルを考えればあり得ないことです。

そして、そう言うアンサンブルの雑さは戦時下という特殊な状況下でオケのスキルが落ちてしまったためかとも思ったのですが、これに続く後半の演奏を聞けば別人のように様変わりしているのです。

考えてみれば、アメリカの国力を持ってすれば、ニューヨーク・フィルのメンバーのような貴重な人材を戦地に送るはずはないのです。

ニューヨーク・フィルは1941年まではバルビローリが常任指揮者をつとめ、その後任としてロジンスキを登用して彼のために「音楽監督」という新しいポストを用意していました。随分と理不尽な批判にさらされたニューヨーク時代のバルビローリですが、残された録音を聞いてみればそのどれもが悪い演奏ではなくて、オケのアンサンブルもトスカニーニ時代から落ちているわけではないことが分かります。

例えば、1940年と1942年にバルビローリによって録音されたシベリウスの交響曲などは実に見事な演奏でした。

ですから、このベートーベンの不出来はセルとオケとが互いに腹を探り合っているという異様な緊張感がもたらしたものなのでしょうか。

しかしながら、これはセルにとっては緊急事態です。このような状態で後半のプログラムに突入すれば少なくともニューヨーク・フィルとの関係は切れてしまい、後のアメリカにおけるセルの偉業もなかったのかも知れません。

まさに「セル、大ピンチ!!」だったのです。

よせられたコメント

2022-08-12:望月 岳志

- 『ジョージ・セル 音楽の生涯』(マイケル・チャーリー著、伊藤氏貴訳)のp.122では、

「愛国的な休日に鑑みて・・・」とありました。(・・・の部分には原著に混乱があったようで、コンサートのスタートがスーザの「星条旗よ永遠に」となっています。)

当日7月4日はUSAの独立記念日の祝日ですので、その日に開催されるコンサートでは国歌やそれにちなんだ曲が演奏される習慣なのかどうか分かりませんが、チャーリー氏の考えでは「独立記念日に鑑みて」冒頭が国歌、アンコールがスーザの「星条旗よ永遠に」だったようです。

ちなみに探してみたところ、ボストンポップスの1978年7月4日(https://youtu.be/l7hMTZ-GhUg?t=4865 )では、最後にスーザの「星条旗よ永遠に」が演奏されています。

独立記念日とは言えコンサートでいきなり国歌というのは、戦時下ということもあったのかも知れないですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)