クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

バッハ:無伴奏チェロ組曲第3番 ハ長調 BWV1009

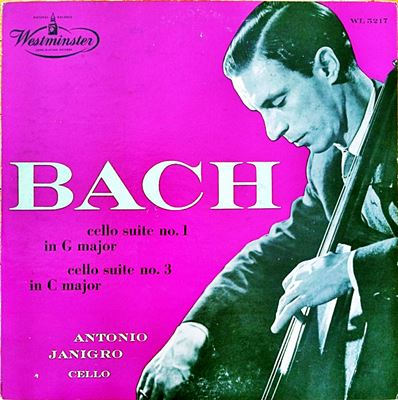

(Cello)アントニオ・ヤニグロ:1950年10月~11月録音

Bach:Cello Suite No.3 in C major, BWV 1009 [1.Prelude]

Bach:Cello Suite No.3 in C major, BWV 1009 [2.Allemande]

Bach:Cello Suite No.3 in C major, BWV 1009 [3.Courante]

Bach:Cello Suite No.3 in C major, BWV 1009 [4.Sarabande]

Bach:Cello Suite No.3 in C major, BWV 1009 [5.Bourree]

Bach:Cello Suite No.3 in C major, BWV 1009 [6.Gigue]

真に優れたものは、どれほど不当な扱いを受けていても、いつかは広く世に認められる

その後の時代にも組曲という名の作品はありますが、それはこの意味での形式ではなく、言ってみれば交響曲ほどの厳密な形式を持つことのない自由な形式の作品というものになっています。

この二通りの使用法を明確に区別するために、バッハ時代の組曲は「古典組曲」、それ以後の自由な形式を「近代組曲」とよぶそうです。

まあ、このような知識は受験の役に立っても(たたないか・・)、音楽を聞く上では何の役にも立たないことではありますが。(^^;

バッハは、ケーテンの宮廷楽長をつとめていた時代にこの組曲形式の作品を多数残しています。

この無伴奏のチェロ組曲以外にも、無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ、無伴奏フルートのためのパルティータ、そして管弦楽組曲等です。

それにしても疑問に思うのは、この難曲である無伴奏のチェロ組曲を誰が演奏したのかということです。

ヴァイオリンの方はおそらくバッハ自身が演奏したのだろうと言われていますが、チェロに関してはそれほどの腕前は持っていなかったことは確かなようです。

だとすると、ケーテンの宮廷楽団のチェロ奏者がこの曲を演奏したと言うことなのでしょうか。

現代においてもかなりの難曲であるこの作品を一体彼はどのような思いで取り組んだのでしょうか。

もっとも、演奏に関わる問題は作品にも幾ばくかの影響は与えているように思います。

なぜなら、ヴァイオリンの無伴奏組曲と比べると無伴奏チェロ組曲の6曲全てが定型的なスタイルを守っています。

また、ヴァイオリンの組曲はシャコンヌに代表されるように限界を超えるほどのポリフォニックな表現を追求していますが、チェロ組曲では重音や対位法的な表現は必要最小限に限定されています。

もちろん、チェロとヴァイオリンでは演奏に関する融通性が違いますから単純な比較はできませんが、演奏者に関わる問題も無視できなかったのではないかと思います。

それにしても、よく知られた話ですが、この素晴らしい作品がカザルスが古道具屋で偶然に楽譜を発見するまで埋もれていたという事実は信じがたい話です。

それとも、真に優れたものは、どれほど不当な扱いを受けていても、いつかは広く世に認められると言うことの例証なのでしょうか。

第3番ハ長調 BWV1009

- 前奏曲(Praeludium)

- アルマンド(Allemande)

- クーラント(Courante)

- サラバンド(Sarabande)

- ブーレ I/II(Bourree I/II)

- ジーグ(Gigue)

組曲の中で最も演奏機会の多い作品がこの3番です。

理由は、ハ長調という調性がチェロにとっては演奏しやすくて、そのために4声和音を生かした低音の響きが容易に引き出せるために演奏効果が上がりやすい、という事情があるようです。

また、細かい音符の流れの中にト音が執拗に繰り返されることからくる効果は絶大で、冒頭の前奏曲に何とも言えない力強さと迫力を与えています。

ヤニグロが感じとった自由で明るいバッハ

もう随分とたくさんのバッハのチェロの無伴奏組曲の録音を紹介してきました。おそらく、もうバッハの無伴奏は今までの録音だけで十分!!、と言う人も数多くいることでしょう。しかし、紹介に値する演奏と録音があるのならば、やはりそれは紹介せざるを得ません。

と言うことで、そのあたりはご承知していただいて(^^;お付き合いいただければと思います。

私がヤニグロというチェリストと初めてであったのは、フリッツ・ライナー&シカゴ交響楽団によるリヒャルトシュトラウスの交響詩「ドン・キホーテ」でした。

私にとっての交響詩「ドン・キホーテ」の刷り込みはセル&クリーブランド管の録音で、フルニエによるチェロ独奏のパートはまるでオーケストラパートの一部であるかのようにオケの響きの中に同化されてしまっていました。そして、そこに立ちあらわれるドンキ・ホーテは燦めく甲冑を身にまとい、見果てぬ夢に向かって突き進む19世紀的な悲劇的な主人公であるかのように聞こえました。

ところがヤニグロによるドン・キホーテはまるで酒でも食らって、あちらで頭をぶつけ、こちらでつっ転ぶみたいな、まさに妄想癖に取り憑かれたいかれ親父そのものでした。

その「いかれ具合」ときたらもうやりたい放題という感じで、その面白さたるや、まさにチャップリンを彷彿とさせるものでした。

そんなわけで、私とヤニグロとのファースト・コンタクトは幸せだったのか不幸せだったのかは悩むところなのですが、その後彼の録音を聞き込んでいくうちに、なかなか一つの言葉でまとめきれるようなチェリストではなく、一筋縄ではいかない存在であることはよく分かりました。

この1950年代の前半に録音されたチェロの聖典とも言うべきバッハの無伴奏組曲は、ドンキ・ホーテの時のような「いかれ親父」のような演奏になっているはずはありません。しかしながら、この組曲がチェリストにとっての「聖典」であるからっと言って、妙に構えて重苦しくなったり、堅苦しくなることはありません。

そう言えば、彼の手になるヴィヴァルディのチェロ・ソナタを紹介したときに、「あれっ?これってなんだかバッハぽい!」と感じたのですが、誤解を恐れずに言い切ればこのバッハはそれとは逆に。「何だかヴィヴァルディっぽい!」と言いたくなってしまう部分があるのです。

とにかく、この演奏は重く暗いゲルマン的な雰囲気よりは地中海的な軽さに貫かれています。

だからといって、彼がバッハを軽く見ているわけでないことは言うまでもありません。バッハへの深いリスペクトはもちながらも、ヤニグロが感じとった自由で明るいバッハ像を描き出しているのです。

ですから、基本的なスタイルはしっかりと保持しながら、時にはアドリブのように細かい表情付けをする部分があるのがヤニグロらしいと言えます。

このヤニグロの演奏を聞いていてふと頭をよぎったのが、20代のころのヨー・ヨーマがいとも軽々と弾き言った全曲録音でした。

「バッハをこんなに軽々と弾かれたのではたまったものではない」という評があったり、お決まりのように「精神性」などと言う訳の分からない言葉を持ち出して酷評する評論家もたくさんいました。しかし、私にとって、あのヨー・ヨーマの録音は記憶の中に留まり続ける録音でしたし、今もそれは全く変わっていません。

言うまでもなく、バッハの無伴奏チェロ組曲の全曲録音などと言うものは掃いて捨てるほど存在するのですから、その中で印象に残る録音というのはそれほど多くはありません。

そして、このヤニグロの演奏がそのヨー・ヨーマの演奏と何処か通ずるものを感じてしまったが故に、これもそれなりに私の記憶に留まり続ける演奏になったのかもしれません。

ただし、一つだけ贅沢を言わせてもらえば、「短調」の作品(2番・5番)に関してはいささか重く感じてしまうことです。

まあ、もとが短調なのですから仕方がないのですが、ヨー・ヨーマは短調でも突き抜けるほどの伸びやかさがありました。もっとも、その「脳天気」さが大御所の先生方にとっては許し難かったのでしょう。

ですから、ヤニグロもまた、そこまで突き抜けて欲しかったですし、ヤニグロならば出来ただろうに思うだけに、そんな贅沢な言葉が出てしまうのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)