クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

サティ:「パラード」

イーゴリ・マルケヴィチ指揮:フィルハーモニア管弦楽団 1954年5月12日録音(ディアギレフへのオマージュ)

Erik Satie:Parade [ballet in 1 scene for orchestra: 1.Choral-Prelude du Rideau rouge-Prestidigitateur chinois]

Erik Satie:Parade [ballet in 1 scene for orchestra: 2.Petite fille americaine]

Erik Satie:Parade [ballet in 1 scene for orchestra: 3.Acrobates - Final - Suite au "Prelude du Rideau rouge"]

意図的に軽薄に響くような音楽

この作品は20世紀を代表する偉大な興行師セルゲイ・ディアギレフが主宰するバレエ・リュス(ロシア・バレエ団)のために1916年にサティが作曲した全1幕のバレエ音楽です。

驚くのは、その作品制作のためのメンバーが凄いことです。

音楽はエリック・サティなのですが、原作がジャン・コクトー、美術、衣装担当がパブロ・ピカソという凄い顔ぶれなのです。

ところが、興行そのものは批評家からは高い評価を得たものの、1917年の初演後はほとんど上演されることはなかったようです。その背景には第1次世界大戦のさなかと言うことでバレエどころではなかったという事情もあったのかもしれません。しかし、戦争が終わってからも再演されることはほとんどなかったので、豪華メンバーを結集した事による「尖り過ぎ」が原因だったのかもしれません。あまりに強すぎる個性がぶつかる中で本領を発揮した作品は、後の時代のになると、それを一つの作品としてバランスよく再演するのは難しいのかったのかもしれません。

と言うことで、現在ではサティの書いた音楽から何曲かが選び出された「組曲」として演奏されるくらいなのですが、それも演奏機会が多いとはいえません。

サティの音楽は日曜日の見世物小屋を舞台に馬鹿騒ぎが繰り広げられるという内容に相応しく、意図的に馬鹿馬鹿しさを際だたせるようなものになっています。

響きはどちらかと言えば薄くてシンプルであり、そこにサイレンやラジオの雑音、ピストル、飛行機の爆音などと言う日常の騒音が紛れ込むようになっています。つまりは、意図的に軽薄に響くような音楽に仕立て上げているので、その事は最初から頭に入れておいてから聞く必要があるでしょう。

何しろ彼はある画廊で自作の演奏会を行った際、熱心に聴き入る観衆を見て、「聴くな!おしゃべりを続けろ!歩きまわるんだ!」叫んだというエピソードが残っているのですから。。

ですから、この作品ついて当時の雑誌には「ペレアスとメリザンド」(ドビュッシー作)はわれわれを恍惚とさせ、「春の祭典」(ストラヴィンスキー作)はわれわれに衝撃をあたえ、「パラード」はわれわれに語りかけると評しました。

実に的確な批評です。

なお組曲として選ばれる作品はいかが基本ですが、取り上げる指揮者によってかなり自由に取捨選択されるようです。

パラード(組曲)

- コラール(賛美歌の曲の意)

- 赤いカーテンの前奏曲

- 中国の手品師

- アメリカの少女

- 二人の軽業師

- 終曲

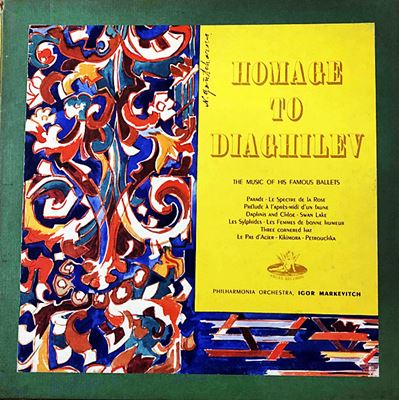

ディアギレフへのオマージュ

マルケヴィッチを見いだしたのは世界的な興行師だったディアギレフでした。二人の出会いは1928年の事で、その年の夏にたまたまディアギレフの秘書がマルケヴィッチの母と知合いになり、彼女の息子が若い頃のレオニード・マシーン(ロシア・バレエ団中期のダンサー兼振付師)とそっくりなことに驚いたのがきっかけでした。

それを聞いたディアギレフはパリでこの少年と出会い、その音楽的天分にすっかり惚れ込んでしまい、さらには「同性愛者」でもあったディアギレフはマルケヴィッチその人にも惚れ込んでしまうのです。

マルケヴィッチ自身は「同性愛者」ではなかったようですが、後に「彼は私に世界全体をくれようとした。彼の寛大さは限度を知らなかった。ディアギレフは倒錯者ではなかった。むしろ感情を重んじる人物だった。たしかに彼の愛情には肉欲的な側面があったけれども、たぶんそれは彼にとって必要悪だったのだろう。」と言っているように、父性愛的な感情を持ってディアギレフと接していたようです。

そして、マルケヴィッチは彼の支援を得て作曲家として才能を伸ばし、その後は指揮者として世界的な名声を獲得していく礎を築いてくれたのでした。

ですから、1954年にディアギレフの没後25年を記念して「ディアギレフへのオマージュ」というアルバムをEMIが制作しようとしたときに、指揮者としてマルケヴィッチが起用されたのは当然のことでした。

このアルバムの制作を提案したのは、当時米EMI社長だったダリオ・ソリアの夫人ドール・ソリアでした。そのためかEMIとしても思いっきり気合いを入れて、異例ともいえるほどの豪華なアルバムに仕上げています。

なにしろそのアルバムのライナーノートは36ページに及ぶ豪華冊子であり、指揮者マルケヴィッチだけでなく、ロシア・バレエ団の舞台写真や衣裳デザイン画、関係者のポートレート等が多数掲載されていました。

このアルバムに収録された作品は以下の通りであり、演奏は全てマルケヴィッチ指揮によるフィルハーモニア管でした。

- サティ:「パラード」

- ウェーバー:「舞踏への勧誘(ベルリオーズ編、バレエとしては「薔薇の精」というタイトル)」

- ドビュッシー:「牧神の午後への前奏曲」

- ラヴェル:「ダフニスとクロエ」第2組曲

- チャイコフスキー:「白鳥の湖」組曲

- ショパン:「レ・シルフィード」よりマズルカ(ダグラス編)

- スカルラッティ:「上機嫌な貴婦人(トマシーニ編)」

- ファリャ:「三角帽子」より「粉屋の踊り「隣人の踊り」「最後の踊り」

- プロコフィエフ:「鋼鉄の歩み」

- リャードフ:「キキモラ」

- ストラヴィンスキー:「ペトルーシュカ」より3つの踊り

そして、おそらくこの時代こそがフィルハーモニア管の全盛期だったでしょう。それは、1952年にフルトヴェングラーが録音した「トリスタンとイゾルデ」を聞けば誰もが納得することでしょう。

録音という行為にどうしても信頼感がもてなかったフルトヴェングラーも、このトリスタンの録音によってその可能性に確信を持ったとも言われています。実際、フルトヴェングラーは自らの録音の中ではこれを「ベスト」だと言い切っています。

その信頼を勝ち得た要因の大きな部分をフィルハーモニア管の機能がになっていたことは疑いがないのです。

それ故に、このアルバムに収められた録音は全盛期にあったフィルハーモニア管と、やる気100%のマルケヴィッチの入魂の指揮によって成し遂げられた演奏となっています。

ただし、そのマルケヴィッチの方向性は何処までも明晰さを追求したものすから、その様な音楽には馴染めないという人がいてもそれは否定しません。

そう言えば、マルケヴィッチは作品のテンポ設定を考えるための大前提として、その作品に含まれるもっとも短い音価の音符が明瞭に聞き取れることが必須条件だと語っていました。つまり、作品を演奏するときには、どのような小さな音符であっても蔑ろにしてはいけないと言うことを宣言したわけです。

そして、マルケヴィッチの凄いところは、その様な宣言を一つの理想論として掲げたのではなくて、まさに実際にの演奏においても徹底的に要求し続けたのです。そして、その要求にこの時代のフィルハーモニア管は完璧にこたえきっているように聞こえます。

しかしながら、そのスタンス故に彼のリハーサルは過酷を極め、結果として一つのポストに長く座り続けることが出来ない人でした。

マルケヴィッチは1959年にフィルハーモニア管と「胡桃割り人形」の組曲と「ロメオとジュリエット」を録音しているのですが、その録音がEMIでの最後の録音となってしまい、フォルハーモニア管との縁も切れてしまいました。

おそらくはフィルハーモニア管がもう言う過酷な要求にうんざりしてしまったのでしょう。

さらに言えば、フォルハーモニア管はクレンペラーの時代になっていささか下り気味になっていたことも一つの要因になっていたのかもしれません。そんな事を書けば、クレンペラーファンの人にはお叱りを受けるかもしれないのですが、彼は偉大な男であり、偉大な指揮者ではあったのですが、オーケストラ・トレーナーでなかったことも事実です。

確かに、59年のチャイコフスキーの「くるみ割り人形」組曲や幻想序曲「ロメオとジュリエット」を聞いていると、厳しすぎるマルケヴィッチに対する反発があったのか、次第に彼の言うこともあまり聞かなくなってきている様子も感じ取れます。

そう考えれば、この異常なまでの完璧主義者の男としてはやむを得ない選択だったのかもしれません。

そして、その結果として、オーケストラの機能が大きく落ちても、自らの音楽が貫けるラムルー管を選んだのでしょうが、そのラムルー管もマルケヴィッチのもとで輝かしい成果を残しながらも、ついにはその厳しさに絶えきれずに彼を追い出してしまうことになります。

つまりは、そう言う「以上なまでの完璧主義者」だったマルケヴィッチという男のやる気100%の入魂の指揮と、それに必死にこたえようとする最盛期のフィルハーモニ管の演奏がであったこの上もなく幸福な、そして奇跡的なアルバムが、この「ディアギレフへのオマージュ」なのです。

よせられたコメント

2020-06-25:コタロー

- サティという作曲家は、日本では1980年代のバブル期の頃を中心に大流行しました。しかし、おもに「ジムノペディ」とか「グノシェンヌ」といったピアノ曲が中心で、半ばファッション化されて環境音楽として受容されていた部分が大きかったように記憶しています。

ウィキペディアによると、「パラード」については、バレエ音楽の初演は「春の祭典」に劣らない大きな反響を呼んだそうですが、それ以降は上演される機会が少ないようです。

今回アップされた演奏は、オリジナルから編まれた「組曲」の形を採っています。

聴いた感想を言えば、例えが適切かどうかわからないのですが、赤塚不二夫氏のギャグ・ナンセンス漫画(さしずめ「天才バカボン」あたりかな?)を読んでいるような印象を受けました。エキセントリックな面白さが横溢しているので、人によっては一度聴いたら癖になりそうな音楽と言えますね(実は私もそうなのです(笑)。何しろ赤塚不二夫氏の大ファンですからね)。

ともあれ、マルケヴィッチ指揮する素晴らしいアルバム「ディアギレフへのオマージュ」の一環として、貴重な音源をアップしていただき、ありがとうございました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)