クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

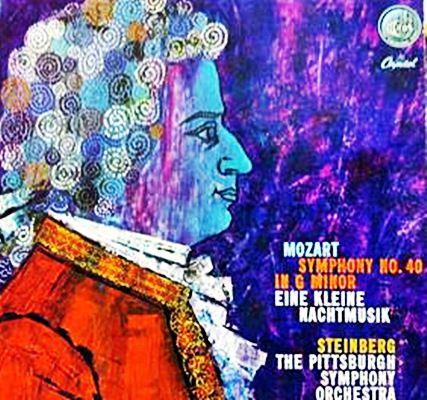

モーツァルト:セレナード第13番「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」K.525

ウィリアム・スタインバーグ指揮 ピッツバーグ交響楽団 1958年10月28日録音

Mozart:Serenade in G Major, K.525 "Eine kleine Nachtmusik" [1. Allegro]

Mozart:Serenade in G Major, K.525 "Eine kleine Nachtmusik" [2. Romance (Andante)]

Mozart:Serenade in G Major, K.525 "Eine kleine Nachtmusik" [3. Menuetto (Allegretto)]

Mozart:Serenade in G Major, K.525 "Eine kleine Nachtmusik" [4. Rondo (Allegro)]

この作品は驚くほど簡潔でありながら、一つの完結した世界を連想させるものがあります。

ところが、それほどまでの有名作品でありながら、作曲に至る動機を知ることができないという不思議さも持っています。

モーツァルトはプロの作曲家ですから、創作には何らかのきっかけが存在します。

それが誰かからの注文であり、お金になる仕事ならモーツァルトにとっては一番素晴らしい動機だったでしょう。あるいは、予約演奏会に向けての作品づくりであったり、出来のよくない弟子たちのピアノレッスンのための音楽作りであったりしました。

まあ早い話が、お金にならないような音楽づくりはしなかったのです。

にもかかわらず、有名なこの作品の創作の動機が今もって判然としないのです。誰かから注文があった気配はありませんし、演奏会などの目的も考えられません。何よりも、この作品が演奏されたのかどうかもはっきりとは分からないのです。

そして、もう一つの大きな謎は、そもそもこの作品はどのようなスタイルで演奏されることを想定していたかがよく分からないのです。具体的に言えば、1声部1奏者による5人の弦の独奏者で演奏されるべきなのか、それとも弦楽合奏で演奏されるべきなのかと言うことです。

今日では、この作品は弦楽合奏で演奏されるのが一般的なのですが、それは、そのスタイルを採用したときチェロとコントラバスに割り振られたバス声部が素晴らしく美しく響くからです。しかし、昨今流行の「歴史的根拠」に照らし合わせれば、どちらかといえば1声部1奏者の方がしっくりくるのです。

さらに、ついでながら付け加えれば、モーツァルトの「全自作目録」には「アイネ・クライネ・ナハトムジーク。アレグロ、メヌエットとトリオ、ロマンツェ、メヌエットとトリオ、フィナーレから構成される」と記されていて、この作品の原型はもう一つのメヌエット楽章を含む5楽章構成だったのです。そして、その失われたメヌエット楽章は他の作品に転用された形跡も見いだせないので、それは完全に失われてしまっているのです。

ただし、その失われた事による4楽章構成が、この簡潔なセレナードをまるで小ぶりの交響曲であるかのような雰囲気にかえてしまっているのです。

ですから、それは「失われた」のではなくて、モーツァルト自身が後に意図的に取り除いた可能性も指摘されるのです。

そんなわけで、自分のために音楽を作るということはちょっと考えづらいモーツァルトなのですが、もしかしたら、この作品だけは自分自身のために作曲したのかもしれないのです。

もしそうだとすると、これは実に貴重な作品だといえます。そして、そう思わせるだけの素晴らしさを持った作品でもあります。

ただし、それはどう考えても「あり得ない」妄想なので、おそらくは今となっては忘れられてしまった。そして記されなかった何らかの理由があったのでしょう。つまりは、それほどまでにモーツァルトは「プロの作曲家」だったのです。

さらさらと流れていくように見えながら微妙な味付けが施されている

ウィリアム・スタインバーグと言う指揮者の経歴を調べてみると、かなり興味深いものだったことに気づきます。

何よりも有名なエピソードは、ケルン歌劇場のオーケストラに第2ヴァイオリン奏者として入団した時の出来事です。彼は入団して間もない第2ヴァイオリン奏者だったにもかかわらず、首席指揮者だったクレンペラーが指示するボウイングに関して異議を唱えたために解雇されてしまいます。ところが、そのクレンペラーはヴァイオリン奏者として解雇したスタインバーグ(当時はドイツ語読みで「ヴィルヘルム・シュタインベルク」)を自分のアシスタントとして再雇用するのです。そして、数年後には自分の代役として指揮者デビューの場を作り、さらにはクレンペラー自身がマーラーの推薦で指揮者に就任したプラハの歌劇場に彼を音楽監督として推薦します。

あの狷介きわまるクレンペラーがそこまで肩入れしたというのは、それだけスタインバーグの能力とともに、言うべき事は忖度なしで主張する資質を高く評価していたのでしょう。その後、スタインバーグは1929年にはフランクフルト歌劇場の音楽監督に就任し、順調にキャリアを積み上げていきます。

つまりは、彼の根っこにあるのは、ヨーロッパにおける典型的な叩き上げ型の指揮者としての資質だったのです。

そんな順調なキャリアが突然絶たれたのは、1933年のナチスによる政権掌握でした。ユダヤ人だった彼はすぐにフランクフルトの歌劇場から追い出されて、ドイツでのキャリアを絶たれてしまいます。

しかし、この男が凄いのは、そんな困難の中でも、ヴァイオリニストだったフーベルマンとともに、1936年にパレスチナ交響楽団(現在のイスラエル・フィル)を設立するというとんでもないことを実現してしまったことです。そして、その設立間もないパレスチナ交響楽団を指揮するスタインバーグの演奏を聞いたトスカニーニが彼のことをすっかり気に入ってしまい、またまたクレンペラーの時と同じようにアシスタントとして招聘され、さらにはNBC交響楽団の指揮も任されるようになるのです。

それ以後は、バッファロー・フィルや、ピッツバーグ交響楽団、ボストン交響楽団を率いることになっていくのですが、特に、ピッツバーグ交響楽団との関係は深く、1952年から1976年まで四半世紀以上にもわたって音楽監督を務めることになります。残念ながら、現在はどう見てもスタインバーグに対する評価は高いとはいえないのですが、「手兵」とも言うべき存在としてオーケストラを自らの手足のように使いこなした関係は「セル&クリーブランド管」や「ライナー&シカゴ響」「オーマンディ&フィラデルフィア管」「バーンスタイン&ニューヨーク・フィル」などと十分に肩を並べられる関係だったと言っていいでしょう。

ただし、その関係はセルやライナー、オーマンディほど独裁的ではなかったようですし、バーンスタインほど緩くもなかったようで、まさに絶妙のバランスでピッツバーグ響のクオリティを維持し続けました。

しかし、その「絶妙なバランス」故にか「真面目に、そして常に誠実に音楽に向き合っていることは分かるのだが、聞き終わった後に心に残るものが希薄だ」などと言われたものです。

そして、ここで紹介しているモーツァルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」やシューベルトの「未完成」などはそう言う評価を下される典型的な演奏だといえるのかもしれません。

確かに、彼の演奏スタイルはトスカニーニに評価されてアメリカに渡り、その後は亡くなるまでアメリカのオケを中心に活動を行ったために、その外側はトスカニーニ流のスタイルを身にまとっているように感じられます。しかし、そこからもう一つ注意深く聞き込んでみると、その奥にヨーロッパでの叩き上げ時代に育まれたドイツ的伝統が核として存在していることに気づかされます。

彼の演奏は基本的には何を聞いてもさらさらと流れていくので聞きやすいことは聞きやすいので、ともすればボンヤリと聞き流してしまうことが多いのです。しかし、じっくりと聞き込んでみるとさらさらと流れていくように見えながら微妙な味付けが施されていることに気づかされます。それ故に、ただただスコアを正確に音に変換してるだけのように聞こえながらも、その本質は全くもって否なるものです。

ただし、彼はセルやライナーのように、その「否なる部分」をオケに対して強要することがなかったが故に、どうしてもその表面を覆っている部分だけが目につくことになってしまうのです。

確かに、アメリカの一地方の田舎オケに過ぎなかったピッツバーグ響を一流のオケに仕立て上げた功績はフリッツ・ライナーにあることは事実ですが、それを引き継いで大きな波風も立てることなくその高い水準を四半世紀にわたって維持し続けたスタインバーグの功績は決して小さなものではありません。

そして、その関係はオケのメンバーたちにとっても幸せな時間と空間ではなかったのかと創造されます。

クラシック音楽という者を聞きなれた人には物足りなさを感じさせるかもしれませんが、そう言う音楽に初めてふれる人に紹介するにはピッタリの演奏家もしれません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)