クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

モーツァルト:ピアノ協奏曲第19番 ヘ長調「第2戴冠式」 k.459

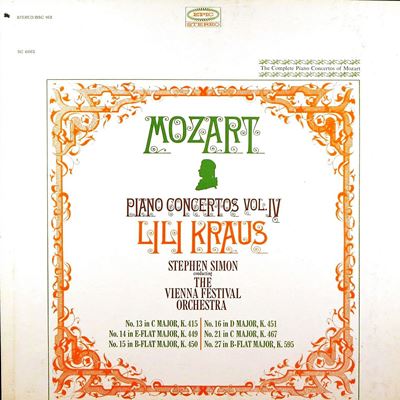

(P)リリー・クラウス:スティーヴン・サイモン指揮 ウィーン音楽祭管弦楽団 1966年5月15日~25日録音

Mozart:Concerto No. 19 In F Major For Piano And Orchestra, K. 459 [1.Allegro Vivace]

Mozart:Concerto No. 19 In F Major For Piano And Orchestra, K. 459 [2.Allegretto]

Mozart:Concerto No. 19 In F Major For Piano And Orchestra, K. 459 [3.Allegro Assai]

ハイドンからの影響が感じられる作品

この協奏曲についてモーツァルトは手紙に次のようなことを書いています。

これが私の予約者全部のリストです。 私一人で、リヒターとフィッシャーを合せたよりも、30人分も多く予約を取りました。 今月17日の最初の発表会は、うまく行きました。

広間はぎっしり一杯でした。 そして私が弾いた新しい協奏曲は非常に喜ばれ、どこへ行ってもこの発表会を誉めているのが聞かれます。

まさにウィーンにおける人気ピアニストとして、その演奏会のために多くの作品が必要になり、そのための作曲に精力的に取り組み金銭的にも順調な日々が続いていた絶頂期のころの作品です。さらに、この協奏曲が時々「第2載冠式」と呼ばれるのは、1790年にモーツァルトはフランクフルトに旅だって、その地で行われる皇帝レオポルト2世の戴冠式に際して演奏会を開いて収入を得ようと考えたためです。この時に演奏されたのが「ピアノ協奏曲第26番 ニ長調 K.537」とこの作品なので、26番の方はよく知られているように「載冠式」と呼ばれ、この19番の方は時には「第2載冠式」と呼ばれるようになったのです。

実は、この1890年にはすでにモーツァルトの仕事は激減し、それでも贅沢な生活スタイルは変更できなかったので、この旅行のために借金をしなければいけない状態に追い込まれていました。しかし、期待をこめたこのフランクフルトの演奏会でも思ったような成果は得られず、逆に借金だけが残ることになってしまったのでした。

しかし、この「第2載冠式」が予約演奏会で披露されたとき(1785年)には174人の予約者を確保し、その予約料金は総額で1000フローリンの収入になったのでした。そして、そんな絶頂から彼が転げ落ちるのに要した時間はわずか2年でした。1787年頃から彼の演奏解を予約する人は急激に減少し、1790年には借金をしてまでもフランクフルトへチャンスを求めなければいけなくなったのです。

そして、その急激な没落はモーツァルトの斬新な音楽にウィーンの聴衆が付いてこれなかったためだと言われているのですが、それは全く事実と異なります。すでに紹介してきたように、モーツァルトはすでに人気絶頂のころからそれまでの音楽では飽き足りず、飛躍をはじめていました。

そして、20番以降の作品についても十分すぎるほどの予約者を確保しているのです。モーツァルトの良き聞き手だったウィーンの上流貴族達はそう言うモーツァルトの新しさを十分に理解できるだけの高い音楽的教養を持っていたのです。

この作品の第1楽章にはモーツァルトが好んだ行進曲の雰囲気が最も理想的な形で刻み込まれています。アインシュタインはそれをヴィオッティのコンチェルトからの影響だろうと考えていたようですが、ある人の記述によるとこの第1楽章の400小節の中で165小節にその軍楽のリズムが刻み込まれ、それはモーツァルトの手になるカデンツァでも鳴り続けるのです。

続く第2楽章は緩徐楽嬢が来るのが普通なのですが、モーツァルトはアレグレットを指定しています。おそらくは、この時期ハイドンの影響を受けて弦楽四重奏曲に取り組んでいた時期と重なるので、ハイドンが弦楽四重奏曲で試みた新しい取り組みをこの協奏曲でも試してみたのではないかと思われます。そのために、牧歌的でありながら情熱的な顔を見せることもある興味深い音楽になっています。

そして、最終楽章はハイドンの交響曲78番のフィナーレ楽章の中間主題に由来しているのではないかという研究があるようです。それはオペラ・ブッファの影響を受けた(そう、ハイドンがパンケーキのような作品ばかりかかされると嘆いたオペラの時代の交響曲でした)ダンスのような旋律です。確かに、この時期のモーツァルトは弦楽四重奏曲という、モーツァルトが唯一手こずったと言ってもいいスタイルに挑戦していた時期であり、それ故にハイドンからの影響を否定できない協奏曲という見方は的を射ているかもしれません。

ウィーン時代前半のピアノコンチェルト

モーツァルトのウィーン時代は大変な浮き沈みを経験します。

そして、ピアノ協奏曲という彼にとっての最大の「売り」であるジャンルは、そのような浮き沈みを最も顕著に示すものとなりました。

この時代の作品をさらに細かく分けると3つのグループとそのどれにも属さない孤独な2作品に分けられるように見えます。

まず一つめは、モーツァルトがウィーンに出てきてすぐに計画した予約出版のために作曲された3作品です。番号でいうと11番から13番の協奏曲がそれに当たります。

- ピアノ協奏曲第12番 イ長調 k.414(387a):1782年秋に完成

- ピアノ協奏曲第11番 ヘ長調 k.413(387p):1783年初めに完成

- ピアノ協奏曲第13番 ハ長調 k.415(387b):1783年春に完成

このうち12番に関してはザルツブルグ時代に手がけられていたものだと考えられています。

他の2作品はウィーンでの初仕事として取り組んだ予約出版のために一から作曲された作品だろうと考えられています。

その証拠に彼は手紙の中で「予約出版のための作品がまだ2曲足りません」と書いているからです。そして「これらの協奏曲は難しすぎず易しすぎることもないちょうど中程度の」ものでないといけないとも書いています。

それでいながら「もちろん、空虚なものに陥ることはありません。そこかしこに通人だけに満足してもらえる部分があります」とも述べています。

まさに、新天地でやる気満々のモーツァルトの姿が浮かび上がってきます。

しかし、残念ながらこの予約出版は大失敗に終わりモーツァルトには借金しか残しませんでした。しかし、出版では上手くいかなかったものの、これらの作品は演奏会では大喝采をあび、モーツァルトを一躍ウィーンの寵児へと引き上げていきます。

83年3月23日に行われた皇帝臨席の演奏会では一晩で1600グルテンもの収入があったと伝えられています。

500グルテンあればウィーンで普通に暮らしていけたといわれますから、それは出版の失敗を帳消しにしてあまりあるものでした。

こうして、ウィーンでの売れっ子ピアニストとしての生活が始まり、その需要に応えるために次々と協奏曲が作られ行きます。いわゆる売れっ子ピアニストであるモーツァルトのための作品群が次に来るグループです。

- ピアノ協奏曲第14番 k.449:1784年2月9日完成

- ピアノ協奏曲第15番 変ロ長調番 k.450:1784年3月15日完成

- ピアノ協奏曲第16番 ニ長調 k.451:1784年3月22日完成

- ピアノ協奏曲第17番 ト長調 k.453:1784年4月12日完成

- ピアノ協奏曲第18番 変ロ長調 k.456:1784年9月30日完成

- ピアノ協奏曲第19番 ヘ長調「第2戴冠式」 k.459:1784年12月11日完成

1784年はモーツァルトの人気が絶頂にあった年で、予約演奏会の会員は174人に上り、大小取りまぜて様々な演奏会に引っ張りだこだった年となります。そして、そのような需要に応えるために次から次へとピアノ協奏曲が作曲されていきました。

また、このような状況はモーツァルトの中にプロの音楽家としての意識が芽生えさせたようで、彼はこの年からしっかりと自作品目録をつけるようになりました。

おかげで、これ以後の作品については完成した日付が確定できるようになりました。

なお、この6作品はモーツァルトが「大協奏曲」と名付けたために「六大協奏曲」と呼ばれることがあります。

しかし、モーツァルト自身は第14番のコンチェルトとそれ以後の5作品とをはっきり区別をつけていました。それは、14番の協奏曲はバルバラという女性のために書かれたアマチュア向けの作品であるのに対して、それ以後の作品ははっきりとプロのため作品として書かれているからです。

つまり、この14番も含めてそれ以前の作品にはアマとプロの境目が判然としないザルツブルグの社交界の雰囲気を前提としているのに対して、15番以降の作品はプロがその腕を披露し、その名人芸に拍手喝采するウィーンの社交界の雰囲気がはっきりと反映しているのです。

ですから、15番以降の作品にはアマチュアの弾き手に対する配慮は姿を消します。

そうでありながら、これらの作品群に対する評価は高くありませんでした。

実は、この後に来る作品群の評価があまりにも高いが故に、その陰に隠れてしまっているという側面もありますが、当時のウィーンの社交界の雰囲気に迎合しすぎた底の浅い作品という見方もされてきました。

しかし、最近はそのような見方が19世紀のロマン派好みのバイアスがかかりすぎた見方だとして次第に是正がされてきているように見えます。

オーケストラの響きが質量ともに拡張され、それを背景にピアノが華麗に明るく、また時には陰影に満ちた表情を見せる音楽は決して悪くはありません。

明るく華やかで無垢なモーツァルト

私の知人で、リリー・クラウスの最後の来日公演を聴いたことがあるという人がいます。彼の言によれば、その演奏会は惨憺たるもので二度と思い出したくもないような代物だったようです。

演奏家の引き際というものは難しいものです。

最近の例で言えば、見事な引き際を見せてくれたのがマリア・ジョアン・ピリスでした。わたしは幸運にもその引退コンサートの一つを大阪のシンフォニー・ホールで聴く機会を得たのですが、それは見事なベートーベン演奏でした。ステージに現れた姿は颯爽としており、彼女の指から紡ぎ出されるベートーベンの音楽は、わたしが生で聞いたベートーベンのピアノ・ソナタとしては最上のものの一つでした。

「演奏家」というのはどれほどの醜態をさらしても最後までステージにしがみつく種族ですから、その引き際の見事さはは希有なものだったと言えます。それは、彼女の言動を見れば、引退のきっかけが自らの演奏能力に対する疑問ではなくて、ビジネスとしてのクラシック音楽界のあり方への絶望感に起因してたからかもしれません。

二人の女性が歩いている。

若い女性は麗しい。

齢を重ねた女性はさらに麗しい。

話がいささかいらぬ方向にそれたのですが、このクラウスのコンチェルトの全集もまた、彼女のピアニストとしての衰えをはっきりと聞き取ることが出来ます。

それは、彼女が54年に録音したソナタの全集と聞き比べてみれば一目(一聴?)瞭然です。あのソナタ全集では、モーツァルトの音楽が持つ微妙なニュアンスが見事なまでに表現されていました。しかし、このコンチェルトの演奏では、そう言う微妙なニュアンスを表現しきる能力がすでに失われていることは明らかです。

しかしながら、それでは全体としてつまらぬ演奏なのかと言えばそうとも言いきれない部分があるので困ってしまうのです。

ここでのクラウスのピアノの響きに微妙で多彩な表情を求めることは出来ないのですが、逆に、驚くほど華やかで明るく、そしてチャーミングな響きで最初から最後まで貫徹しています。これは1番から27番まで一気に聞き通したので自信を持って言い切ることが出来ます。

おそらく己の能力を自覚した上で、それでもその限界の中で実現可能なモーツァルトの姿を探求した結果かもしれません。

そして、そう言う衰えたクラウスを必死でサポートしたのが指揮者のスティーヴン・サイモンでした。オーケストラの「ウィーン音楽祭管弦楽団」というのは怪しげな存在のように聞こえるのですが、その実態はウィーン交響楽団からの選抜メンバーであったことはすでに知られています。

ところが、どういう訳か、世間一般では衰えたクラウスを持ち上げて、逆にオーケストラ伴奏を批判する人が多いのです。

曰く、「響きが薄い」、曰く、「表情が平板に過ぎる」等々です。

しかし、そう言う批判は本当に的を射ているのでしょうか。

わたしには、指揮者であるサイモンがクラウスの衰えを敏感に感じとり、その衰えに最も相応しいやり方で伴奏を付けたがゆえに、明るく華やかで、そして無垢な姿のモーツァルトが実現したのではないかと考えます。

モーツァルトのピアノ協奏曲には19番と20番の間に大きな断層が存在していることがよく指摘されます。しかし、このコンビによる演奏で聞いてみれば、そこに大きな断層を聞き取ることは難しいかもしれません。そして、その事の責をオーケストラ伴奏に求めるのでしょうが、聞けばすぐに分かるようにクラウスのピアノにはロマン派好みのバイアスがかかったような微妙な陰影を描き出す能力はすでに失われています。

スティーヴン・サイモンにしてみれば、20番以降の作品群においても、それ以前と同じようなスタイルで伴奏を付けるしかなかったのです。

しかし、漏れ聞くところによると、そう言うサイモンのオーケストラ伴奏にクラウスはたびたび不満を申し立てていたようです。ということは、もしかしたら彼女は自らの「衰え」を自覚できていなかったのかもしれません。

もしも、このエピソードが事実ならば、それこそ「演奏家」という種族が陥らざるをえない「誤解」だと言わなければなりません。そして、それが「誤解」であったとすれば、その「誤解」を「美しき誤解」に仕立て直した功績はスティーヴン・サイモンとウィーン交響楽団からの選抜メンバーで構成された「ウィーン音楽祭管弦楽団」にこそあったのかもしれません。

そして、クラウスもこの辺りを潮時として第一線から身を引いていれば、彼女にも「齢を重ねた女性はさらに麗しい。」という言葉を捧げることができたのかもしれません。

<追記>

最初にも指摘したように、この時のクラウスのピアノの響きに微妙で多彩な表情を求めることは出来なくなっています。しかし逆に、驚くほど華やかで明るく、そしてチャーミングな響きで全ての協奏曲を最初から最後まで貫徹しています。

そして、その事を持ってこのクラウスの演奏を低く評価する向きもあるのですが、それは一面ではモーツァルトの作品をロマン派好みの視点から、言葉をかえればロマン的なバイアスがかかった視点で捉えようとすことから来る批判でもあります。そして、そん批判は、確かに20番咽喉の、つまりはモーツァルトが大きな飛躍を遂げた後の作品では認めざるを得ない批判かもしれません。

しかし、このような華やかなウィーンの社交界で人気を得ていた時代の作品に関しては、このようなクラウスの響きで紡ぎ出される音楽は決して悪くはありません。逆に、あまりにも濃厚な表情を付けすぎるよりはかえって好ましいと思われます。

もっとも、それはモーツァルトの作品からロマン派的なバイアスを排除しようとしたピリオド演奏的な要素から生まれたものではありません。

それは、疑いもなく隠しようもない衰えを自覚しながら、しかし、その衰えの中にあっても必死で己のモーツァルトの姿を模索した結果です。

ですから、最後にもう一度この言葉を彼女に捧げたいと思います。

二人の女性が歩いている。

若い女性は麗しい。

齢を重ねた女性はさらに麗しい。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)