クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ロッシーニ:「ウィリアム・テル」序曲

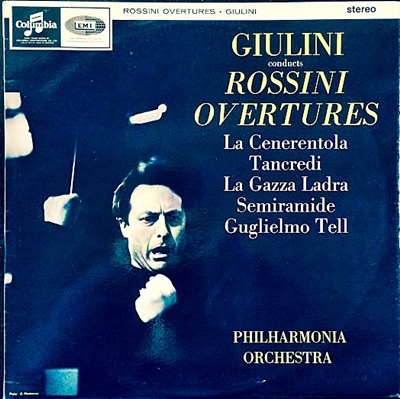

カルロ・マリア・ジュリーニ指揮 フィルハーモニア管弦楽団1962年12月13日~14日録音

Rossini:Overture to Guillaume Tell

序曲だけがあまりにも有名になりました。

もっとも、こちらはオペラそのものの出来が悪いと言うよりは、あまりにも規模が大きすぎて上演される機会が少ないことがその原因となっています。現役盤のカタログをくってみても、この全曲盤はムーティによるワンセットだけみたいで(2001年頃の話ですが・・・^^;)、それも限定盤のようです。こうなると、このオペラの全貌を聞く機会はほとんど無いと言うことであり、結果として序曲とオペラ本体とのポピュラリティにますます差が出きると言うことになります。

この作品はスイス兵の行進を表すテーマがあまりにも有名で、テレビなどではその部分だけが使われる事が多いので、作品そのものも「あのテーマ」からはじまるように思われています。

それだけに、はじめてこの作品を聞いた人は、いったい何の曲がはじまったのか?と思うようです。

聞いてもらえば分かるように、この作品は4つの部分からなっています。「夜明けー嵐ー静けさースイス兵の行進」です。

冒頭の夜明けはウェーバーを連想させるような、まさにゲルマンの森の描写です。まさに「あのテーマ」とは正反対の音楽ですから、「一体何がはじまったんだ?」と思うのも無理はありません。しかし、最後のスイス兵の行進で聞くことができる弾むようなリズムと前進力にあふれる旋律はいかにもロッシーニらしい音楽となっています。

私は、この序曲を聴くと、変な連想ではありますが、ショスタコーヴィッチの最後のシンフォニーとなった15番を思い出します。

この作品には、作曲家自身が幼いときに大きな影響を受けた音楽として二つのメロディが引用されています。一つがワーグナーの「ワルキューレ」に出てくる「運命の動機」で、もう一つがウィリアム・テル序曲の「あの有名なテーマ」です。

序曲の有名なテーマは第1楽章に都合5回も引用されていますが、このテーマがショスタコーヴィッチ自身が生まれてはじめて好きになった旋律だと言うことを息子のマキシムが語っています。幼いショスタコーヴィッチがこのウィリアムテル序曲の有名なテーマを聞いてはキャッキャと喜んでいる姿が浮かんで来るようなエピソードです。

そして、まさにこのような分かりやすさと親しみやすさこそがロッシーニの真骨頂だったことを考えると、ロッシーニを褒め讃えるのにこれほど素晴らしいエピソードもないように思います。

豊かな歌心と確かな構成力は一人の指揮者のなかでしっかりと一つになっている

ジュリーニという指揮者に対しては「コンサート指揮者」というイメージしか湧きません。しかしながら、ヨーロッパの、それもイタリア出身の指揮者がオペラと無縁であるはずもなく、調べてみれば50年代の初めにはあのミラノ・スカラ座の音楽監督を務めています。そして、マリア・カラスと「椿姫」の録音なども行っているのです。

しかしながら、この「カルロ・マリア・ジュリーニ」という指揮者は不思議な人物です。ミラノ・スカラ座の音楽監督は1953年から1956年にかけて務めているのですが、その後は長い期間フリーの時期が続きます。その後1969年からはシカゴ交響楽団の首席客演指揮者としてショルティとともに低迷していたオケを鍛え直します。その後は1973年からウィーン交響楽団の首席指揮者に就任し、1978年からはロサンジェルス・フィルの音楽監督を務めています。

おそらく、彼が望めばもっとメジャーなオーケストラのシェフの地位は得られたのでしょうが、それよりは束縛が少なく自由が許されるポジションを彼は選んだように思われます。そして、そのロサンジェルス・フィルも妻の病気のために1984年には辞任し、それ以降はフリーのの活動しか行わなくなりました。

つまりは、この「カルロ・マリア・ジュリーニ」という指揮者は「音楽」以外のことに煩わされるのが心底嫌だったようなのです。オーケストラのシェフというものは「音楽」以外の社交儀礼や繁雑な事務を強いられるものです。プログラムにしても、客の入りを考えなければいけないので、自分のやりたい作品だけで構成するという自由も許されないのが普通のようです。

おそらく、ジュリーニはそう言う束縛を嫌い、お金よりは自由を選んだのでしょう。そう考えれば、よくぞ3年とは言え、伏魔殿のうな歌劇場で、それもカラスとテバルディが火花を散らしていた時代のミラノ・スカラ座でよくぞ音楽監督を務めていたものだと感心してしまいます。

振り返ってみれば、ジュリーニが亡くなってからすでに15年という時間が経過してしまいました。その15年というときを経た「今」という時代からこの男を振り返ってみれば、彼は真の意味で「貴族的な指揮者」であったことに気づかされます。

「貴族」という言葉には往々にして否定的な意味合いを伴うことが多いのですが、ほんとうの貴族というものは芸術や文化に対する高貴とも言うべき素養を持った人々でした。そして、それは洋の東西をとはず、例えば日本の万葉集などを繙けば奈良時代の貴族というものがどれほどまでに高い教養と知性、そして高貴な精神を持っていたがよく分かります。

ジュリーニもまた、その様な高貴な精神を持った指揮者でした。それが最もよくあらわれているのが、彼が「全集」というものに全く興味を示さなかったという事実です。もちろん、「全集」を作ることが悪いことだというのではありませんが、それでも「全集」というものを作ろうと思えば、それほど好きにもなれない作品も演奏をしなければ行けません。しかしながら、ビジネスという観点から見れば「全集」という形で完結した方がメリットが大きいので、好きになれない作品でも何とか形にしておこうという誘惑を断ちきるのは難しいのです。

しかしながら、ジュリーニはほんとうに自分が演奏するに値すると思う音楽しか指揮をしませんでした。ブラームスの交響曲だけが「全集」になっているのは、それは彼がその4曲全てを愛していたからです。

と言うことで、ロッシーニやヴェルディの音楽とは関係ない話が延々と続いたのですが、それらの演奏を聞くとさすがにミラノ・スカラ座の音楽監督を務めただけのことはあると感心します。

とりわけ、ロッシーニの序曲と言えば真っ先にトスカニーニやセルの録音を思い出します。あれはもう、イタリアのパリッと乾いた陽光を思わせるような明るくて切れのある音楽でした。しかし、それは、逆から見ればオペラの始まりを告げる「序曲」と言うよりは一つの「管弦楽曲」として完成させられた音楽のように聞こえます。

もちろん、それはそれで素晴らしいことなのですが、ジュリーニが指揮する序曲はどれもこれも、聴き終わった後に幕が開くような思いにとらわれます。

音色も乾いた陽光と言うよりは薄暗い歌劇場の雰囲気に相応しい、いささか湿り気味の音色であることがそう言う思いにさせるのかもしれません。

そして、その序曲のどれもがイタリアの指揮者らしい「歌心」にあふれていながら、オケを締めるべきところはしっかりと締めて野放図になることを戒めています。

おそらく、この豊かな歌心と確かな構成力は一人の指揮者のなかでしっかりと一つになっていることこそがジュリーニの魅力であり、この一連のロッシーニとヴェルディの序曲からはその様なジュリーニの魅力が存分に発揮されています。

よせられたコメント

2020-01-25:joshua

- フィガロの結婚、ドンジョヴァンニこそは、この顔合わせで同時期に実現した、シュワルツコプ、コッソット、ルートヴィッヒ、アンナ・モッフォを初めとするオールスター名録音ですね!果たして、上記2タイトルもPDに入ったのでしょうか?だとしたら感激です!すると、クレンペラーのドンジョヴァンニ、魔笛も視野に入ってきます。ショルティの指輪が上梓いただいたくらいですから。録音界にグランドマスター的夢の世界が存在した60年代です。ワルターも、オペラこそは、コロンビア響と残して欲しかった。さっきのクレンペラーは、70年代まで長生して、フィガロを録ったんですから。ジュリー二に戻りますが、音の悪いEMIカラスの椿姫は聞けたものじゃありませんが、上記2タイトルは、是非多くの方に聴いて頂きたいジュリー二壮年の傑作です。

2024-03-15:大串富史

- 今回は音楽そのものというより、管理人様の曲目解説への感謝を込めて。

#クラシック音楽聴き巡りでシューベルトまでたどり着き、菩提樹を聴いてから、管理人様の言われるところの冬の旅を締めくくる「狂人の歌」を聴く気力を振り絞れないままロッシーニに来て、この曲の嵐に差し掛かってああこれー、と思いつつコメントを書かせていただいています。

ええっと、それであのその、タコの違ったショスタコーヴィチの第15番の話なんですが… わたし的には、あれは現代人のアイロニーに聴こえてならないのです…

#いやーこのスイス兵の行進にしても、ロッシーニさんあなたは何て能天気違う違う楽しい人なんですか!なテーマをあのタコが最後の最後に持ち出して、え?ロッシーニのウィリアム・テルですよ、あなただって聴いたことあるでしょう?私はね、子どもの時このテーマが大好きでね、なんたって勇ましいじゃないですか、それでまあそのあの、引用したいかなーって思ってね、と申し述べられても、とても素直には受け止められないです… そうですよねー、クラシック音楽って、思想哲学って、人間って、やっぱりこうなんですよねー、って、まあ同感はできるんですが。

ロッシーニにしても、もし生き返ってきて現代人の知る現代史を知り、現代の現状をテレビで目の当たりにし、その上でタコがこのテーマをあんな仕方で引用しているのを聴いたなら、まあ納得してくれるのではないかなと(あるいはそれこそロッシーニでさえ、狂人の歌の方に振れてしまうかもですが)。

管理人様のご足労の結晶がこのサイトなのだと、改めて敬服しています。感謝とエールをお送りしつつ。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)