クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

モーツァルト:ピアノ協奏曲第1番ヘ長調 , K.37

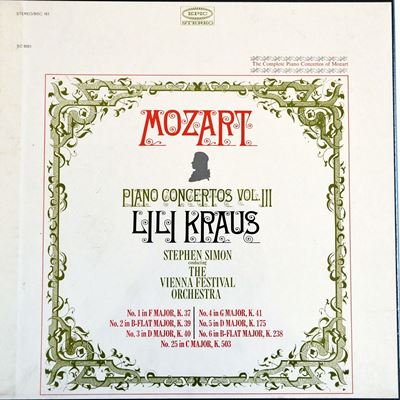

(P)リリー・クラウス:スティーヴン・サイモン指揮 ウィーン音楽祭管弦楽団 1966年9月10日~19日録音

Mozart:Concerto No. 1 In F Major For Piano And Orchestra, K. 37 [1.Allegro]

Mozart:Concerto No. 1 In F Major For Piano And Orchestra, K. 37 [2.Andante]

Mozart:Concerto No. 1 In F Major For Piano And Orchestra, K. 37 [3.(Allegro)]

少年時代の習作

まず、一般に27曲といわれるピアノ協奏曲を大きく区切ってみると3つのグループに分かれることは誰の目にも明らかです。

一つは少年時代の習作に属するグループで、番号でいえば1~4番の協奏曲がこのグループに属します。

次は、ザルツブルグの協定に宮仕えをしていた1773年から1779年に至るいわゆるザルツブルグ時代の作品です。番号でいえば5,6,8,9番の4作品と、3台、2台のピアノのための協奏曲と題された7番、10番の2作品です。

そして、最後は1781年にザルツブルグの大司教コロレドと決定的な衝突をしてウィーンに出てきてからの作品です。番号でいえば11番から27番に至る17作品となります。

これで、何の問題もないように見えます。

発展途上の形式だった交響曲のように、ディヴェルティメントに数えるのか交響曲に数えるのかと悩む必要はありません。

しかし、一つひっかかるのがケッヘル番号でいうと107番が割り当てられている「クリスティアン・バッハのソナタにもとづく3つの協奏曲」をどのように考えるかです。これは、その名前が示すようにクリスティアン・バッハのチェンバロソナタをそのまま協奏曲に編曲したものです。もし、この作品も「モーツァルトの協奏曲」として数えるならば、少年時代の習作は4ではなくて7となり、モーツァルトのピアノ協奏曲は全部で30となるわけです。

しかし、旧全集ではこの3作品は基本的には「他人の作品」と判定をして「モーツァルトのピアノ協奏曲」からは除外をして、それ以外の作品に1番から27番までの番号を割り振ったわけです。

ところが、20世紀の初頭になって、少年時代の習作として1番から4番までの番号が割り当てられていた作品(K37~K41)も、実はK107の作品と同じく、他人のチェンバロソナタを下敷きにして編曲したものであることが判明したのです。

おそらく、それらの作品は父であるレオポルドが10歳のモーツァルトに与えた課題であっただろうと思われます。レオポルドは、当時流行していた「ヘルマン・フリードリヒ・ラウパッハ」や「ヨハン・ショーベル」「ヨハン・ゴットフリート・エッカルト」「レオンツィ・ホナウアー」「エマヌエル・バッハ」などの鍵盤ソナタの楽章を素材として、それらを協奏曲の形式に書き換えることをモーツァルトに命じたのでしょう。そして、このような課題を通して10歳のモーツァルトはソナタとコンチェルトのジャンルの違いを学び取り、それが彼の最初のオリジナルとなる奇蹟のような第5番の(K175)を生み出す準備となったのです。

しかしながら、こうなると1~4番品(K37~K41)の作品とK107の3作品を区別する必然性はなくなってしまいました。

この不整合を解決するためには道は二つしかありません。一つはK107の3作品も「モーツァルトの協奏曲」として数え入れるのか、逆に1~4番の作品を「モーツァルトの協奏曲」から除外してしまうかです。

この問題に最終的な決定が下ったのは、1956年から着手された新全集の刊行においてでした。

そこでは、最終的に1~4番の作品を「モーツァルトの協奏曲」から除外するというストイックな方向性が採用されました。しかし、旧全集によって割り振られた番号はすでに広く世間に定着していますから、ナンバーリングを繰り上げるということはしませんでした。これは賢明な判断だったと思われます。

シューベルトの場合はこのナンバーリングの繰り上げを実施したために(7番が削除されて、9番「グレイト」が8番に、8番「未完成」が7番に繰り上げられた)未だに混乱が続いています。

こうして、現在では少年時代の習作は「モーツァルトの協奏曲」からは除外され、彼のザルツブルグ時代のピアノ協奏曲は6作品となったのです。

しかしながらが、その事はこの少年時代の習作である1番から4番への無関心を生み出すことになりました。しかし、それらの作品を実際に聞いてみればすぐに理解できることですが、それらを全く無価値な存在として切り捨てるのはあまりにも勿体ない話なのです。

もちろん、神童の作品として高く持ち上げる必要はないでしょうが、それでも十分に聞く価値のある作品として受け入れる度量はあってもいいのではないでしょうか。

ピアノ協奏曲第1番ヘ長調の原曲と思われる作品

- 第1楽章:ヘルマン・フリードリヒ・ラウパッハのソナタ作品1-5の第1楽章

- 第2楽章:ヨハン・ショーベルトの作品と考えられてきたが、彼の作品の中にこの楽章の原曲となったと思われる作品が見つかっていないので、この楽章はモーツァルトの自作ではないかという説もあります。

- 第3楽章:ロレンツィ・ホナウアーのソナタ作品2-3の第1楽章

明るく華やかで無垢なモーツァルト

私の知人で、リリー・クラウスの最後の来日公演を聴いたことがあるという人がいます。彼の言によれば、その演奏会は惨憺たるもので二度と思い出したくもないような代物だったようです。

演奏家の引き際というものは難しいものです。

最近の例で言えば、見事な引き際を見せてくれたのがマリア・ジョアン・ピリスでした。わたしは幸運にもその引退コンサートの一つを大阪のシンフォニー・ホールで聴く機会を得たのですが、それは見事なベートーベン演奏でした。ステージに現れた姿は颯爽としており、彼女の指から紡ぎ出されるベートーベンの音楽は、わたしが生で聞いたベートーベンのピアノ・ソナタとしては最上のものの一つでした。

「演奏家」というのはどれほどの醜態をさらしても最後までステージにしがみつく種族ですから、その引き際の見事さはは希有なものだったと言えます。それは、彼女の言動を見れば、引退のきっかけが自らの演奏能力に対する疑問ではなくて、ビジ ネスとしてのクラシック音楽界のあり方への絶望感に起因してたからかもしれません。

そして、その見事さは、その引退コンサートの数ヶ月後に聞いたとある高名なピアニストの演奏を聞いてより深く感じ入ることになりました。そのピアニストは多くの小説も発表し、時には難解な哲学的言辞を弄して異常に遅いテンポで音楽を構成する事でも有名だったので大きな期待をもってシンフォニー・ホールに向かいました。(うーん、これって実名を上げているのと変わらないか・・・^^;)

しかし、かれが舞台に登場した姿は実に無惨なものでした。その歩き方は老人特有の危なっかしいものであり、果たして無事にピアノのある場所まで辿り着くのかさえ不安になるほどのものでした。そして、そんな衰えた運動能力でまともにピアノが演奏できるのかと危惧したのですが、その危惧はわたしの予想をはるかに超えるほどに酷いものでした。

彼もまたピリスと同じようにオール・ベートーベンのプログラムだったのですが、ベートーベンのピアノソナタなどと言うものは耳にたこができるほど聞いているものです。わたしはミス・タッチを一つも許さないなどと言うほど偏狭な態度は持っていませんが、まるで笊から砂がこぼれ落ちるように音符がこぼれ落ちていけば、戸惑いはやがて怒りに変わっていきます。しかし、それでもステージにしがみつくのが「演奏家」という種族であるという事を思い出してその怒りを押し殺しながら最後まで耐え抜いたのですが、そんな演奏に対してもあちこちから「ボラボー」の声がかかるのですから、世の中には「幸せな人」もいるものだと、そちらの方にこそ感心したものでした。

話がいささかいらぬ方向にそれたのですが、このクラウスのコンチェルトの全集もまた、彼女のピアニストとしての衰えをはっきりと聞き取ることが出来ます。

それは、彼女が54年に録音したソナタの全集と聞き比べてみれば一目(一聴?)瞭然です。あのソナタ全集では、モーツァルトの音楽が持つ微妙なニュアンスが見事なまでに表現されていました。しかし、このコンチェルトの演奏では、そう言う微妙なニュアンスを表現しきる能力がすでに失われていることは明らかです。

しかしながら、それでは全体としてつまらぬ演奏なのかと言えばそうとも言いきれない部分があるので困ってしまうのです。

ここでのクラウスのピアノの響きに微妙で多彩な表情を求めることは出来ないのですが、逆に、驚くほど華やかで明るく、そしてチャーミングな響きで最初から最後まで貫徹しています。

おそらく己の能力を自覚した上で、それでもその限界の中で実現可能なモーツァルトの姿を探求した結果かもしれません。

そして、そう言う衰えたクラウスを必死でサポートしたのが指揮者のスティーヴン・サイモンでした。オーケストラの「ウィーン音楽祭管弦楽団」というのは怪しげな存在のように聞こえるのですが、その実態はウィーン交響楽団からの選抜メンバーであったことはすでに知られています。

ところが、どういう訳か、世間一般では衰えたクラウスを持ち上げて、逆にオーケストラ伴奏を批判する人が多いのです。

曰く、「響きが薄い」、曰く、「表情が平板に過ぎる」等々です。

しかし、そう言う批判は本当に的を射ているのでしょうか。

わたしには、指揮者であるサイモンがクラウスの衰えを敏感に感じとり、その衰えに最も相応しいやり方で伴奏を付けたがゆえに、明るく華やかで、そして無垢な姿のモーツァルトが実現したのではないかと考えます。

モーツァルトのピアノ協奏曲には19番と20番の間に大きな断層が存在していることがよく指摘されます。しかし、このコンビによる演奏で聞いてみれば、そこの大きな断層を聞き取ることは難しいかもしれません。そして、その事の責をオーケストラ伴奏に求めるのでしょうが、聞けばすぐに分かるようにクラウスのピアノにはロマン派好みのバイアスがかかったような微妙な陰影を描き出す能力はすでに失われています。

スティーヴン・サイモンにしてみれば、20番以降の作品群においても、それ以前と同じようなスタイルで伴奏を付けるしかなかったのです。

しかし、漏れ聞くところによると、そう言うサイモンのオーケストラ伴奏にクラウスはたびたび不満を申し立てていたようです。ということは、もしかしたら彼女は自らの「衰え」を自覚できていなかったのかもしれません。

もしも、このエピソードが事実ならば、それこそ「演奏家」という種族が陥らざるをえない「誤解」だと言わなければなりません。そして、それが「誤解」であったとすれば、その「誤解」を「美しき誤解」に仕立て直した功績はスティーヴン・サイモンとウィーン交響楽団からの選抜メンバーで構成された「ウィーン音楽祭管弦楽団」にこそあったのかもしれません。

よせられたコメント

2019-10-20:yk

- 演奏家の”老い”をどう評価するのか?・・・難しいところですね・・・と言うか、”老い”を”評価”するということ自身、ある意味でとても残酷なことに違いないとも思います。けれども演奏家である限り、その演奏は”評価”され、その評価には不可避的に”老い”も含まれてしまいます。若かりし頃の颯爽とした姿(演奏)に心惹かれた演奏家の老いた姿をどう感じるかは、聴く者の(特に”老い”の)歴史も関わって複雑微妙でもあり得るのかもしれません・・・・”ひび割れた骨とう品”もあれば”神仙の妙”もあり得る所以でしょうか?

このクラウスの協奏曲全集の発売当時、まだそれほど選択肢の無かったモーツアルトの初期協奏曲などについては、私もこの全集のお世話になったことがありました(私の年齢をお察しください)。しかし、モノラル時代のクラウスの演奏には惹かれることも多かった私でしたが、特に後期の協奏曲などではこの全集”にとても”がっかりした覚えがあります。その”がっかり”の原因が”老い”によるものかどうか、私も50年ぶりに聴いてみようと思います。

因みに、”ある高名なピアニスト”については私最近の演奏は全く聞いていないのでトヤカク言えませんが、クレーメルと初来日した時から一目置いてきたので、まっ、お手柔らかに・・・・^^;

2019-10-23:joshua

- 星の数ほどある音楽演奏

スティーヴン サイモンの指揮を悪く言って切り捨てるのは簡単ですが老いたリリーをいたわる指揮とは背景を知らずして想像の及びがたいところです

録音がリリースされる背景は聞こえる音に慈しみをましてくれました

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)