クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ブラームス:ピアノ四重奏曲第3番ハ短調 作品60

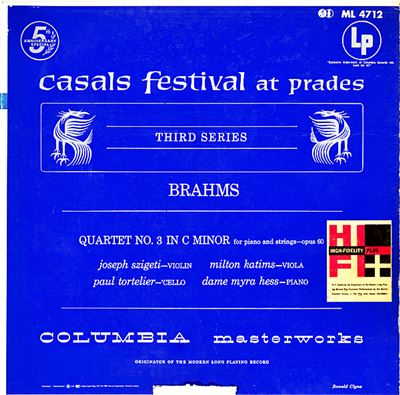

(Vn)ヨーゼフ・シゲティ:(P)マイラ・ヘス (Cello)ポール・トルトゥリエ (Viola)ミルトン・ケイティムス 1952年録音

Brahms:Piano Quartet No. 3 in C minor, Op. 60 [1.Allegro Ma Non Troppo]

Brahms:Piano Quartet No. 3 in C minor, Op. 60 [2.Scherzo (Allegro)]

Brahms:Piano Quartet No. 3 in C minor, Op. 60 [3.Andante]

Brahms:Piano Quartet No. 3 in C minor, Op. 60 [4.Finale (Allegro)]

同じ時期に構想された3つのピアノ四重奏曲

誤解を恐れずに言ってしまえば、独創性にあふれていて、さらに哀愁に満ちたロマン派好みの第1番に対して、いかにもブラームスらしい地味で手堅い第2番という対比です。

第1番の四重奏曲は暗い色彩と言われるト短調で書かれているのですが、音楽全体からは若きブラームスの若々しい覇気が伝わってきます。最終楽章ではツィゴイナー風のロンドと呼ばれるようなプレストを持ってきているのですが、それはもうハンガリー舞曲を思い出せるような弾んだ音楽になっています。

おまけに、最後の最後で、ピアノによる雪崩落ちるようなカデンツァで大見得を切った後に弦楽による圧倒的なクライマックスが続くなんてのは恥ずかしいくらいの効果狙いで、最初から最後までブラームスとは思えないような行儀の悪さが貫かれています。

それに対して、第2番の方は調性も伸びやかで輝かしいイ長調を採用し、構成の方も「アレグローアダージョースケルツォーアレグロ」という感じで至ってオーソドックスで行儀の良い音楽に仕上げています。でも、正直言ってちょっと退屈なのです。

演奏機会も含めて最も人気薄なのが第2番です。

下手をすれば演奏時間が40分に近くなってしまう第2番の方は時を経るにつれてポピュラリティを失ってしまい、最近は演奏される機会も少なくなってしまっているようです。

しかし、じっくりと耳を傾けてみれば、実に多彩な材料が駆使されているにもかかわらず、それらが決して散漫になることなく緊密な構成を維持していることや、ピアノと弦楽器のバランスには細心の注意が払われていて、決してピアノが全体を圧倒してしまわないように巧妙に組み立てられている点などは、さすがにブラームスの練達の技がうかがえます。

同じ楽器編成のモーツァルトの作品を演奏するときは、ピアニストがよほどのバランス感覚をもって演奏しないとピアノが弦を圧倒してしまうらしいのですが、ブラームスの場合はピアノにも十分に活躍させながら、それでいて弦とのバランスが決して崩れないように書かれているという話を聞いたことがあります。

そして、もう一つが「ヴェルテル四重奏曲」と呼ばれることもある第3番の四重奏曲で、恩人であるシューマンの自殺とクララに対する実らぬ愛への痛惜の思いが反映した作品です。この第3番は完成したのは一番遅いのですが、着想されたのはシューマンがライン川に投身自殺を図った時期にまで遡るといわれています。

ピアノによるフォルテのハ音で始まり、それに続けて思い詰めたような弦楽部が悲痛な音楽を奏でます。ブラームスはこの作品の楽譜の扉に「ピストルを頭に向けている人の姿を書くといいでしょう」と述べているのですが、まさにこの冒頭のハ音はピストル自殺の場面に出くわしたような思いにさせられます。そして、悲劇的な雰囲気は全く変わることなく、第2楽章では弦楽伴奏付きのピアノ曲かと思うほどに、ピアノが悲痛な叫びをわめき続けます。

ところが、第3楽章だけが突然ホ長調で書かれていて、この部分だけがかろうじて傷ついた心を癒してくれます。

そして、終楽章では再びブルーな気分が全体を支配するのですが、そこではすでに危機は過ぎ去り、彼の顔には諦観表情が浮かぶだけです。最後まで聞き続けるのは結構しんどい音楽です。

こうして並べてみると、第1番だけが特別に人気があるのは分かるような気がします。

音楽というのは演奏技術だけが向上すればいいというものではないことがよく分かる

この録音は「プラド音楽祭」で行われたものです。「プラド音楽祭」とは、フランコ政権への抗議としてカザルスが南仏の田舎町であるプラドに引きこもってしまったので、それならば、そのプラドに音楽家達が集まってカザルスと一緒に演奏すればいいではないかということで始まった音楽祭です。

最初は、ブダペスト弦楽四重奏団のセカンド・ヴァイオリンを担当していたアレクサンダー・シュナイダーが中心となって、1950年にバッハの没後200年を記念する音楽祭として、オール・バッハのプログラムで構成されました。そして、その演奏記録はアメリカ・コロンビア社が録音して開発まもないLPで発売されることになったのです。

そして、51年はどういう事情があったのかは不明なのですが、フランス領カタルーニャの中心都市である「ペルピニャン」で行われるのですが、52年からは再びプラドの街で行われるようになり、プログラムもバッハだけでなくより多彩なものになりました。

また、カザルスが参加しない演奏会の様子も録音され、同じくコロンビアレーベルからLPとして発売されることになりました。

それにしても、このカザルスを中心として結集した音楽の顔ぶれは錚々たるものです。

ピアニストで言えば、マイラ・ヘス、クララ・ハスキル、ミェチスワフ・ホルショフスキ、ルドルフ・ゼルキン等など、ヴァイオリニストならば、音楽祭の中心人物であるアレクサンダー・シュナイダーは言うまでもなく、アイザック・スターンやヨゼフ・シゲティ、そしてチェリストとしてはポール・トルトゥリエ等が参加しているのです。

そして、そう言うメンバーがカザルスを中心として演奏を行うだけでなく、カザルスが参加しない形でも自由に演奏活動を行い、それがコロンビア・レーベルによって記録されたのです。今から思えば、本当に夢のような組み合わせによる夢のような音楽祭でした。

確かに、こういうビッグ・ネームが集まって室内楽演奏を行うと、お互いの「我」の強さゆえにあまり上手く行かないことが多いのですが、こういうカザルスという偉大な演奏家を軸として開催された音楽祭という性格のためか、それぞれが実に楽しそうに演奏を展開しているのです。とりわけ、カザルスが参加した演奏では、チェロが必ずしも中心的な役割を果たさない作品であっても、その野太く大きな音楽の姿が演奏全体の方向性を定めているのがよく分かります。

それと、この一連の録音を聞いていて、イギリスを代表するとても重要なピアニストである「マイラ・ヘス」の録音をほとんど紹介していないことにも気づきました。

もうすぐ紹介してきた音源は4000をこえようとしているのですが、それでも到底カバーしきれないほどにクラシック音楽の世界は、それもすでにパブリック・ドメインとなった音源だけに限ってみても広いと言うことに、己の怠惰は脇において、しみじみと感じいっています。(^^;

それにしても、こういう古い録音を聞いていると、音楽というのは演奏技術だけが向上すればいいというものではないことがよく分かります。

もちろん、演奏技術というものはとても大切であり、それは絶対に無視できないのですが、それでも「音楽」というものを形づくっていく上でそれが占める割合はそれほど大きくはないと言うことにも気づかれされるのです。

そう言えば、若い頃は、室内楽作品なんてものは退屈なだけで、どうしてこんなにも退屈な作品を有り難がって聞く人がいるのかと疑問に思ったものです。

しかし、不思議なことに、自分自身が少しずつ年を重ねるにつれて賑やかなオーケストラ曲はうるさく感じられるときがあり、逆に退屈なだけだった室内楽作品が心にしみてきたりするのです。

おそらく、演奏する側だって同じような心の変化があるはずです。

ですから、本当に心からの共感を持って演奏できるようになるには、演奏家自身もまたそれなりの年齢の積み重ねが必要な音楽というものもあるのかもしれません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)