クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

シベリウス:交響曲第1番 ホ短調 Op. 39

ロベルト・カヤヌス指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1930年5月21日~23日録音

Sibelius:Symphony No. 1 in E Minor, Op. 39 [1.Andante, Ma Non Troppo - Allegro Energico]

Sibelius:Symphony No. 1 in E Minor, Op. 39 [2.Andante (Ma Non Troppo Lento)]

Sibelius:Symphony No. 1 in E Minor, Op. 39 [3.Scherzo: Allegro Ma Non Troppo]

Sibelius:Symphony No. 1 in E Minor, Op. 39 [4.Finale (Quasi Una Fantasia)]

瞑想的静か美しさに満ちた音楽

しかし、彼の経歴を見てみると、交響曲に着手したのはずいぶん遅い時期であることに気づかされます。

確かに、この第1番のシンフォニーの前に「クレルヴォ交響曲」を発表していますが、あの作品は声楽をともなったカンタータのような作品です。

クラシック音楽の王道としての交響曲のスタイルをもった作品としては、この第1番が番号通りに彼のファーストシンフォニーとなります。

彼はここに至るまでに、すでにクレルヴォ交響曲を完成させ、さらに「4つの伝説曲」や「カレリア組曲」などを完成させて、すでに世界的な作曲家としての評価を勝ち取っていました。そして、そう言う評価を得た交響詩の作品に続けて、4つの楽章にそれぞれ標題のついた交響曲をファーストシンフォニーとして計画します。

しかし、その試みは結局は放棄されます。

この交響曲は各楽章の標題も準備され、基本的な設計図のようなものも用意されていたようなのですが、おそらくは、それでは「交響詩」の作曲家というポジションからは抜け出せないと判断したのでしょう。

ですから、この第1番の交響曲は、その準備されていた「標題交響曲」のリフォームではなくて、全く新しくかかれたものなのです。

当初は、その仕事をベルリンで行おうとしたのですが、悪い友達(^^;の誘いを断り切れない弱さもあってうまく進まなかったようです。そこで、結局はフィンランドに戻り、フィンランドの田舎を転々としながら1899年に完成にこぎ着けます。

そして、その出来上がった作品は明らかにチャイコフスキーからの影響を受けています。

冒頭のクラリネットの旋律が最終楽章のフィナーレで華々しく帰ってくるところなどは、まさしくチャイコフスキーの5番を思い出させます。

初期の作品はどれをとっても旋律線が気持ちよく横にのびていきます。この息の長い静かな旋律線こそが若い頃のシベリスの特徴であり魅力でした。

こういう息の長い旋律で音楽を作っていくのは、チャイコフスキーやボロディンの音楽から学んだものであることは間違いないでしょう。

しかし、その響きは今までの誰からも聞かれなかったシベリウス独特の硬質感があります。そのひんやりとした手触りはまがうことなく北欧の空気を感じさせてくれます。

聞けば分かるようにチャイコフスキーの響きはもっと軟質です。

ですから、シベリウスはチャイコフスキーの亜流としてではなく、強い影響を受けながらも、最初からシベリウスならではの特徴を十分に発揮しているのです。

彼独特の響きを駆使して、伸びやかに、思う存分に音楽を歌い上げているのは、聞いていて本当に気持ちが良いのです。

そして、そういうシベリウスの素晴らしさがもっともよく表れているのが最終楽章でしょう。漆黒のツンドラの大地を思わせる第1主題の彼方から朝日が上ってくるような第2主題はとても魅力的です。

これは、この楽章単独で演奏しても充分に成り立つ音楽でしょう。

その意味では極めて「交響詩」的な音楽なのですが、最後に冒頭の主題で壮大に締めくくることで交響曲としてのまとまりをつけています。

ただし、こういうシベリウスの特長が前面に出てくるのは交響曲で言えば第2番までです。

3番以降になると、そう言う息の長い旋律的な主題は使わなくなり、短い断片のような旋律とも言えない動機のようなものをパッチワークのように貼り合わせていくようになっていきます。

そして、それこそが、西洋古典派の音楽法則やロシアのチャイコフスキーの呪縛から逃れるためには必要だったことは頭では理解できるのですが、こういう瞑想的静か美しさに満ちた音楽を聞くと、少しだけ残念な気持ちにもなるのです。

あらゆるシベリウス演奏の「原点(origin)」とも言うべき存在

今さらこんな古い時代の録音なんか止しにしてくれ!という言葉が聞こえてきそうです。

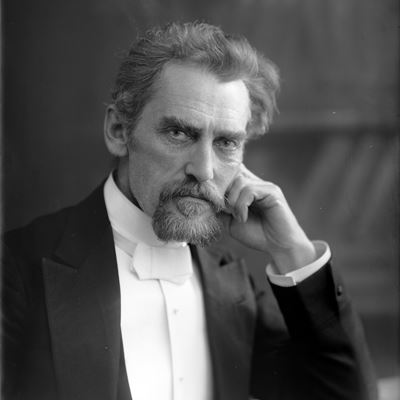

おまけに指揮者がロベルト・カヤヌスです。

まさに、それって誰?と言う人も多いのではないでしょうか。

しかし、あらゆるシベリウス演奏はここから始まります。それは「スタンダード」などというものではなく、それ以上の「原点(origin)」とも言うべき存在なのです。

それにしてもカヤヌスは1856年生まれですから、それはもう伝説を通りこして神話のような時代の存在です。フルトヴェングラーは1886年生まれですから30歳以上も年長であり、あのトスカニーニでさえ1867年生まれですから10歳以上も年長なのです。

調べてみれば、アルトゥール・ニキシュが1855年生まれですから、まさにそう言う存在と同世代の指揮者なのです。

そう考えれば、そう言う神話時代の指揮者の演奏がこのクオリティで残ったのは「奇蹟」のようなものだといえます。

この一連のシベリウスの録音はフィンランド政府の依頼によって行われ、それを引き受けたのがEMIの若き音楽プロデューサーだったウォルター・レッグでした。そして、指揮を引き受けたのがフィンランド音楽の守護者とも言うべきロベルト・カヤヌスだったのです。

すでに70代の半ばをむかえていたカヤヌスにとっては骨の折れる仕事だったのでしょうが、「国家プロジェクト」とも言うべきシベリウス録音であればその労を厭わなかったのでしょう。

彼は1930年の5月に1番と2番を録音し、そして、しばらく時間を空けて1932年6月に3番と5番を録音するのですが、その翌年にカヤヌスがこの世を去ってしまって全曲録音は幻となってしまいました。

もちろん、別の指揮者を呼んできて残りの3曲を録音することも可能だったのでしょうが、残されたカヤヌスの演奏を聞けば、それはカヤヌス以外には完成させることが出来ないものだったことを納得させられます。

このカヤヌスの演奏を聞いていてふと思い出したのが、ルノワールの逸話でした。

ルノワールは大変な贅沢好きだったとして知られているのですが、良く話を聞いてみるとその「贅沢」とは金銭的に高価なものを好んだというのではなくて、人が時間と手間をかけてじっくりと作りし出したものしか身の回りに置きたくなかったというのが本当のところだったようです。彼は、どれほど小綺麗に仕上がっていようとも、工業的に生産されたものはすべて拒否したのです。

その一番いい例が肉料理だったようで、彼はガスの火とフライパンで効率的に調理された肉料理は一切拒否しました。

ルノワールにとって肉料理とは薪や炭を使って職人がじっくりと手間と時間をかけて焼き上げたものだけが、その名に値したのです。

そして、ここで聞くことのできるカヤヌスのシベリウスもまた、まさに薪や炭を使って、十分すぎるほどに手間と時間をかけて焼き上げたような音楽なのです。

そこでは、ホンのちょっとしたフレーズに至るまで、その歌わせ方やテンポの設定を考え抜いているのがよく分かります。

それは、職人が火加減をコントロールしながら肉の向きをあれこれ変えることによって最高の焼き加減になるように腕を振るっている姿とだぶります。

そして、その様な最高の職人の手によってシベリウスの録音が世界に発信されたことは、シベリウスにとってはこの上もない幸運でした。

何故ならば、これほどまでにすぐれた「origin」をもった作曲家は他には存在しないからです。

ですから、どれほど古い録音であっても、シベリウスを愛するものであるならば、これは聞かなければいけない「義務」があるのです。

なお、この一連の録音に関しては、当初は「交響楽団」としか記されていませんでした。やがて、3番と5番に関しては「ロンドン交響楽団」による演奏であることが分かってきたので、1番と2番も同様かと考えられてきました。しかし、最近は1番と2番に関しては「ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団」による演奏だと考えられるようになってきました。

しかし、実際はどうだったのかは依然として「藪の中」です。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)